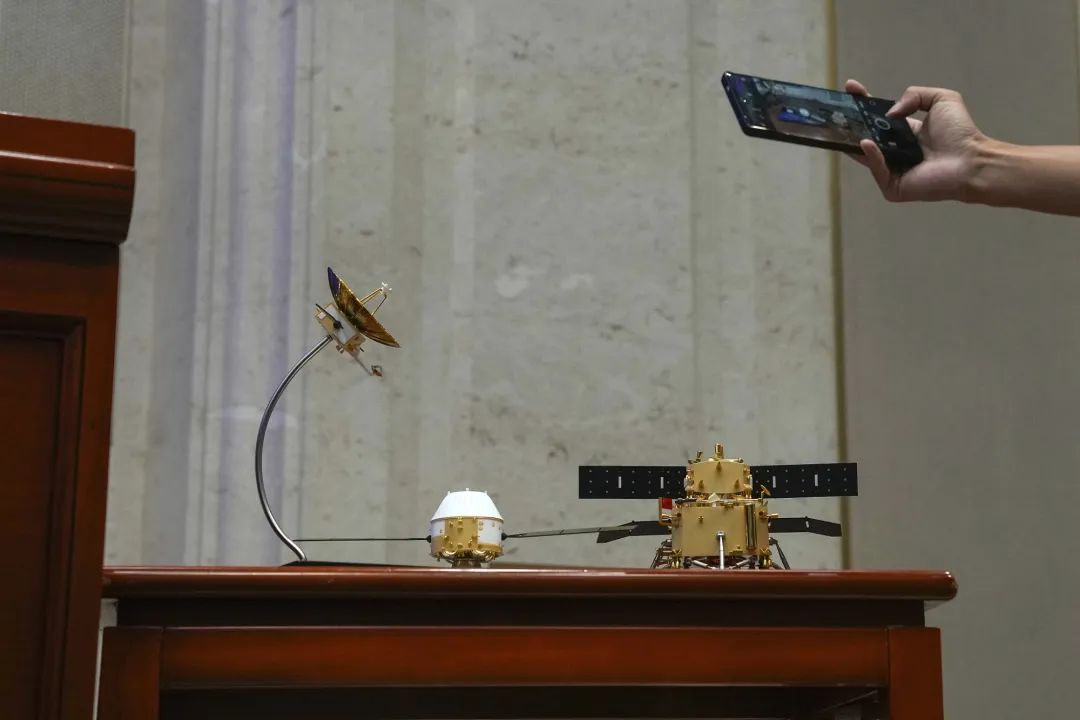

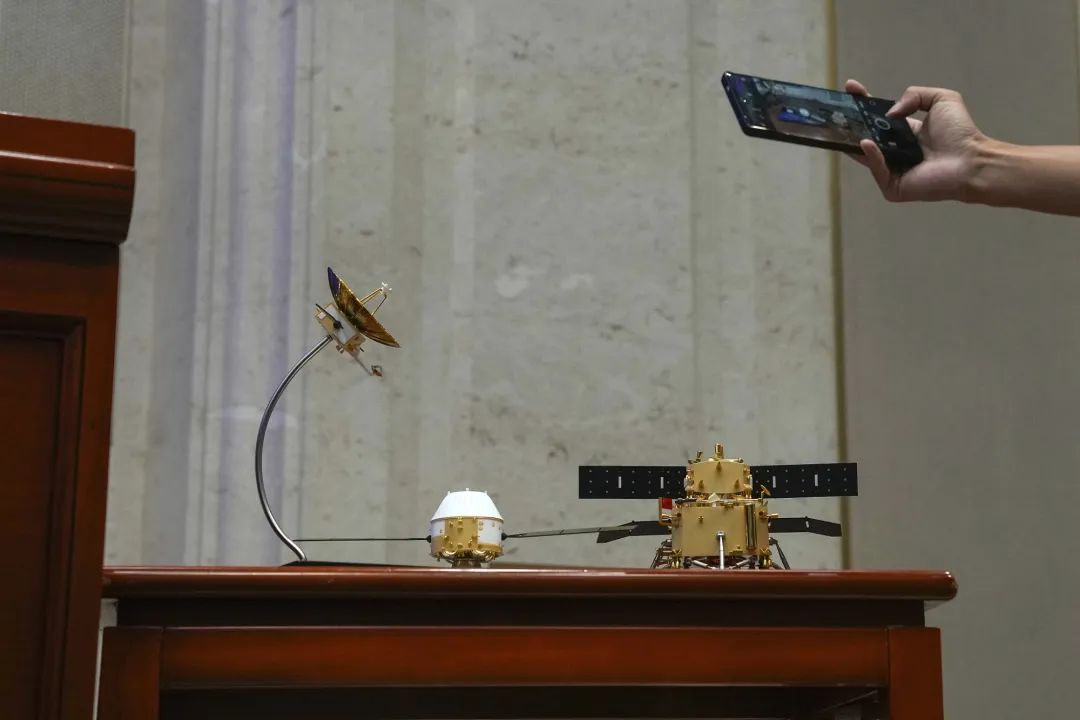

今天(6月28日),国家航天局在京举行探月工程嫦娥六号任务月球样品交接仪式。国家航天局向中国科学院移交了嫦娥六号样品容器,交接了样品证书。经初步测量,嫦娥六号任务采集月球样品1935.3克,在样品安全运输至月球样品实验室后,地面应用系统的科研人员将按计划开展月球样品的存储和处理,启动科研工作。

这标志着嫦娥六号任务由工程实施阶段正式转入科学研究新阶段。

此前人类对月球进行了十次采样返回,但都是在正面。此次嫦娥六号选择在月球背面的南极-艾特肯盆地采样的原因是什么?从月球背面“挖土”和在月球正面“挖土”有何不同?6月27日,嫦娥六号任务副总设计师、中国科学院国家天文台研究员李春来在国新办发布会上,对此问题和诸多细节进行了解读。

嫦娥六号任务总设计师胡浩也对此作出解释,采样过程中感觉月球背面与正面的月壤不太一样,正面的月壤比较细腻、松散,背面的状态似乎不太一样。“所以我们有更高的期待,希望科学家们有新的发现。”他说。

嫦娥六号返回器准确着陆 实现世界首次月球背面采样返回

揭秘1:这次月背采样任务遇到了哪些挑战和困难?

2024年6月25日14时07分,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。

胡浩表示,嫦娥六号任务和嫦娥五号任务一样,目标是两公斤月壤,“我们容器就设计到这么大,再多也装不下”。谈到这次月背采样任务遇到的挑战和困难,胡浩指出,为了完成好这次任务,在嫦娥五号备份件的基础上进行了一些更换,保证上天产品的可靠性。

他介绍,航天是大系统,天上、地面要协同工作才能完成任务。地面设备的质量也影响着整个系统的可靠性,很多设备是嫦娥一号的时候已经生产了,所以嫦娥六号执行任务之前,把上天产品和地面产品的质量和可靠性的工作又深入梳理,使整个系统能够更健全、更健康、更可靠。

胡浩表示,要在月球背面着陆采样,就要增加很多相适应的变化以及适应月背条件的一些改变。月背不能直接通信,要增加中继星,探测器就要适应中继星的要求,这也带来了很多挑战。技术状态的变化带来的这些挑战性是工作当中十分重视的,经过了充分验证和充分准备,来保障这些改变的状态能够适应月球环境要求,能够适应整个系统要求。

“再一个挑战是国际搭载,我们向国际上承诺拿出来着陆器10公斤、轨道器10公斤的重量余量,开展国际搭载,我们践行了诺言”。胡浩介绍,嫦娥六号国际搭载开展得不错,国际搭载的项目也都是研制项目,这一年多的时间里要和团队融合,共同完成任务,挑战性很强。语言不同、工作习惯不同、研制程序的标准不一样,都要在这一年当中磨合,还要开展大量试验。事实证明嫦娥六号团队圆满完成了任务,也为后续完成更复杂的任务积累了经验。

嫦娥六号探测器发射

嫦娥六号探测器发射

揭秘2:从月球背面“挖土”和在月球正面“挖土”有何不同?

此前人类对月球进行了十次采样返回,但都是在正面。这次嫦娥六号选择在月球背面的南极-艾特肯盆地采样的原因是什么?李春来解释道,这次嫦娥六号选择在月球背面的南极-艾特肯盆地进行着陆,主要是基于科学技术的综合考虑。

技术方面,在月球背面无法直接跟地球通信,在月球背面采样和着陆就必须克服这个障碍,必须要发射中继星才能在月球背面进行采样和着陆。这对深空通信技术是一个重要的验证和提升。另外一方面技术上要克服的是,月球背面的地形和地貌要比正面复杂得多。

“所以在这样的地方成功着陆、采集样品要克服很多困难。但也有助于提升月球探测任务的技术水平,为未来在复杂的探测任务条件下开展工作奠定基础。”李春来说。

据介绍,在科学研究方面,南极-艾特肯盆地是现在发现的月球上最大、最深、最古老的盆地,研究这里的地质构成、物质组成、演化历史,有助于了解月球甚至地球早期的地质演化历史。迄今为止,人类采集的十多份月球样品,包括嫦娥五号样品,都是在月球正面采到的,嫦娥六号首次实现月球背面样品采集,有望为研究月球的二分性,完整了解月球的历史提供机会。南极-艾特肯盆地采集的样品还有可能采集到月球深部甚至月幔的样品,将为研究月球内部物质成分提供宝贵数据。

因此,选择在背面着陆采样,能够实现科学研究的重大突破,也推动月球探测技术的进步,体现出嫦娥六号任务的多重意义。

李春来说,从月球背面,尤其是我们选择的南极-艾特肯盆地采集样品,在矿物化学成分上可能与正面样品有非常大的差别,不久就会见分晓。研究这些样品有助于揭示月球背面特有的地质构造和物质成分的差异,更全面的理解月球的地质演化历史。

也就是说,以往采集的样品,我们只认识到半个月球。嫦娥六号采样点位于巨大的撞击盆地里,它受到早期撞击事件的抛射,很可能可以挖掘到深部物质,深部物质是非常珍贵的,也是很难有机会获得的,这为我们了解月球内部结构和物质成分提供了很好的机会。南极-艾特肯盆地是一个巨大的撞击坑,可以为早期的撞击历史,甚至地球的早期撞击过程研究提供机会,有助于了解太阳系早期的演化历史和判断历史,推动比较行星学的研究。

国新办就探月工程嫦娥六号任务有关情况举行发布会

国新办就探月工程嫦娥六号任务有关情况举行发布会

揭秘3:嫦娥六号任务又创造了哪些世界航天纪录?

国家航天局副局长卞志刚表示,嫦娥六号任务是中国航天史上迄今为止技术水平最高的月球探测任务,实现了“三大技术突破”和“一项世界第一”。

卞志刚回顾了嫦娥六号任务从3月20日鹊桥二号中继星发射到嫦娥六号返回地球的53天历程。6月25日14时7分,嫦娥六号返回器携带人类首份月球背面样品,精准着陆在内蒙古四子王旗,任务取得圆满成功。

卞志刚表示,这是一次探索之旅、创新之旅、合作之旅。

此次嫦娥六号选择着陆在月球背面南极-艾特肯盆地东北部阿波罗撞击坑边缘,这是月球上已知最大、最深、最古老的撞击坑,科学家将对从此处钻取和表取的月球样品开展研究。由于月球背面的地质结构、物质组成以及宇宙早期环境充满神秘,有望发现更多太阳系和月球演变等重大科学奥秘。

同时,嫦娥六号任务也是中国航天史上迄今为止技术水平最高的月球探测任务,实现了“三大技术突破”和“一项世界第一”,即突破了月球逆行轨道设计与控制技术、月背智能采样技术、月背起飞上升技术,实现了世界首次月球背面自动采样返回,再次创造了中国航天的世界纪录。同时,月面展示国旗所用的“玄武岩纤维”新材料、智能移动相机等新技术,也可广泛应用于国计民生领域。

在合作方面,此次任务与欧空局、法国、意大利、巴基斯坦开展了4个科学载荷合作,获取了珍贵的第一手科学数据。任务成功后,多国航天机构和国际组织负责人、国际同行和友人发来祝贺,并期待深化合作。卞志刚表示,中国鼓励国内外科学家联合开展月球样品与数据的科学研究,力争获得更多原创性成果。

编辑:汤吉宁 童文静(实习生) 审核:倪旻

嫦娥六号探测器发射

嫦娥六号探测器发射 国新办就探月工程嫦娥六号任务有关情况举行发布会

国新办就探月工程嫦娥六号任务有关情况举行发布会