从这支英雄部队看中国共产党人的信仰之光

他们用忠诚坚守信仰,用担当诠释信仰,用生命捍卫信仰,换来了一个“可爱的中国”。

作者 | 戴江平

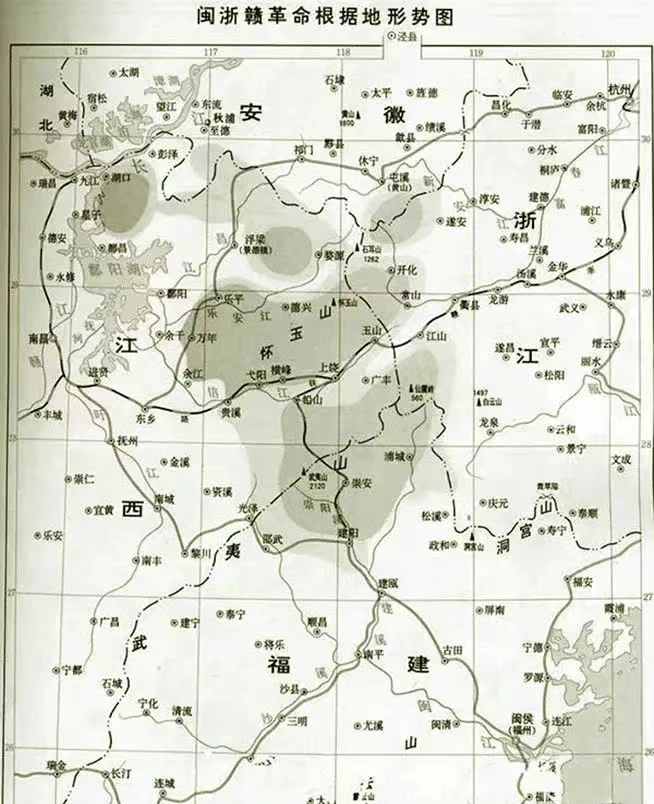

题图 | 闽浙赣革命根据地形势图

今年是中国共产党成立104周年。中国共产党一路走来,历经无数风浪洗礼,由小变大、从弱到强,带领中国人民创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹。

有这么一支英雄的部队——他们顾全大局,肩负神圣使命,历时半年转战闽浙皖赣四省,行程5600多里,历经上百次战斗,以“血染东南半壁红”的英雄壮举,有力策应了中央红军主力长征,大力宣传了党的抗日主张,有力推动抗日救国运动,书写了一段悲壮雄浑的革命史诗,铸就了共产党人巍峨的精神丰碑。这支队伍就是中国工农红军北上抗日先遣队。

以方志敏、寻淮洲、刘畴西、胡天桃、王如痴等为代表的北上抗日先遣队领导人,他们为着共同的信仰,向死而生!他们有一个共同的身份——中国共产党党员!

方志敏。

方志敏:“我愿意牺牲一切,贡献于苏维埃和革命”

1935年1月15日,方志敏率北上抗日先遣队回撤至浙赣边,遭国民党重兵堵截,被切割成三块。方志敏、粟裕等带先头部队800余人连夜突破敌人封锁线,抵达德兴港头、陈家湾一带。方志敏本已脱险,但为接应刘畴西与王如痴率领的大部队,他让粟裕带部队先走,自己仅带十几名警卫人员复入重围并明言:“我因大队伍尚在后面,在责任上我不能先走。”他全然不计个人安危,下定决心去完成党所给的任务,“党要我做什么,虽死不辞”。

1月17日,重返包围圈的方志敏找到了红十军团大部,于是立即组织突围,但都未成功。29日,饱受饥寒与身心煎熬的方志敏晕倒在怀玉山区的一棵树下,不幸被捕。

当晚,在国民党军某团部,方志敏镇定从容写下《自述》:“我对政治上总的意见,也就是共产党所主张的意见。我已认定苏维埃可以救中国,革命必能得到最后的胜利,我愿意牺牲一切,贡献于苏维埃和革命……”字里行间洋溢着对信仰的忠诚与执着。

方志敏始终信念如一、毫不动摇。1924年,方志敏加入中国共产党时说:“从此,我的一切,直至我的生命都交给党去了!”大革命失败后,全国笼罩在一片血雨腥风的白色恐怖之中,在革命的关键时刻,方志敏果敢提出“重起炉灶,再来干吧”。

选择信仰难,坚守信仰更难!入狱后,敌人企图“劝方(志敏)自首,将功赎罪”。但方志敏对信仰的执着,坚如磐石:“朝三暮四,没有气节的人,我是不能做的。”“我不爱爵位,也不爱金钱。”敌人威胁说:“枪一响,人就完了!”方志敏坦然说道:“我完全知道这个结局。但既然不能两全,我只有选择一死。”

1935年8月6日,时年36岁的方志敏在南昌下沙窝就义,为苏维埃流尽最后一滴血!“敌人只能砍下我们的头颅,决不能动摇我们的信仰!”“为着共产主义牺牲,为着苏维埃流血,那是我们十分情愿的啊!”在生命的最后日子,方志敏饱含真情的铮铮誓言,彰显了“革命理想高于天”的崇高信仰。

寻淮洲。

寻淮洲:“为革命利益、民族利益牺牲到底”

寻淮洲,1912年出生于湖南浏阳,读小学时在一次作文中他写道:“我们生在世界上,假使和那寄生虫一样,春来也好,秋去也好,一味甘食美衣,玩岁愒日,徒然食息于天地之间;由幼而壮,由壮而老,由老而死,空空过此一生,岂不是太无意识吗?”少年时的他,对生活有着深刻思考,并立下了为国为民的宏大志向。

1927年他参加秋收起义,随部队一同上井冈山。第二年,年仅16岁的他光荣加入中国共产党。年龄虽小,但寻淮洲在战场上表现出色。他领兵先后参加第二、三、四次反“围剿”,并立下赫赫战功。1933年10月,红七军团成立,寻淮洲任军团长,那年他刚满21岁,成为红军中最年轻的军团长。

1934年6月,红七军团改编为中国工农红军北上抗日先遣队,向闽浙皖赣出击。同年11月1日,红七军团与方志敏领导的红十军会师,后合编成立红十军团。寻淮洲改任为第十九师师长,依然保持饱满的革命热情与大无畏的牺牲精神。寻淮洲奉令率第十九师先行出击浙皖边,震慑杭州。随后又转向皖南行动,一举攻克旌德县城,威逼芜湖,“搅局”国民党统治的心脏地带。

12月14日,方志敏等率红十军团抵达黄山东麓的谭家桥地区,决定利用谭家桥的有利地形打伏击。寻淮洲率十九师参与了这场战斗。为了争夺战场上的制高点,他冒着敌人密集的火力发起冲锋,不幸腹部中弹。弥留之际,寻淮洲反复叨念“北上抗日!消灭敌人!”两天后壮烈牺牲。在生命最后时刻,寻淮洲用“生命不息、战斗不止”诠释了什么叫革命信仰。

方志敏与刘畴西(左)、王如痴(右)在狱中合影。

刘畴西:“临难无苟免”

1935年1月16日,红十军团大部队在凤阳坞遭阻击,面对七倍于己的敌人围困,刘畴西率部反复冲杀,浴血苦战,他仅有的右臂也被打成重伤。1月20日午夜,刘畴西率余部突围却不幸误入敌阵,只得退回怀玉山。身负重伤的刘畴西仍坚持指挥,因伤势过重而昏迷,1月28日在怀玉山程家湾被俘。

刘畴西是黄埔一期生也是威震敌胆的“独臂将军”。1924年,他持党组织的推荐信,从武汉奔赴上海参加黄埔军校的复试,并顺利成为黄埔军校学员,从此踏上了一条布满坎坷与荣耀的革命之路。在作文考卷上,他署名“仇西”,寓意对西方列强蹂躏的痛心疾首,誓以热血捍卫中国尊严。

1925年,在第一次东征战斗中,一颗流弹击中他左臂,顿时血流如注。战后,刘畴西被紧急送往治疗。面对医生割臂保命的建议,他坚毅地说:“为了打倒军阀,为了革命事业,性命尚可牺牲,割掉一臂又何妨?我一只手也能干革命!”此后,刘畴西参加了南昌起义,1929年赴苏联深造,1930年回国以“独臂将军”的威名驰骋在中央苏区反“围剿”战场上,屡立战功。

狱中,面对死亡的威逼和金钱、官爵的利诱,刘畴西丝毫不为所动,并以“脖子伸硬些,挨它一刀,临难无苟免”的豪言壮语激励每一位狱友。视死如归的血性、矢志不移的信仰,让人由衷叹服!1935年8月6日,刘畴西在南昌就义,时年38岁。

胡天桃纪念碑。

胡天桃:“我愿为共产主义牺牲”

1935年1月17日,师长胡天桃因伤被俘,国民党旅长王耀武亲自审讯。

王耀武第一次见胡天桃便惊呆了:“这位师长的上身穿着三件补了许多补丁的单衣,下身穿两条破烂不堪的裤子,脚着两只不同色的草鞋,背着一个很旧的干粮袋,袋里装着一个破洋瓷碗,与战士没有什么区别。”

时值严冬,天寒地冻,若不是被人指认出来,完全看不出这人竟是一师之长。王耀武说,我们信奉三民主义,也是为了国家好,你何不“觉悟”,争取宽大处理呢?共产主义不适合中国。胡天桃反问道,你们不抗日,却来打内战,请帝国主义的军官来当顾问,不反抗帝国主义,这不是卖国是什么?

面对审问,胡天桃坦言“我愿为共产主义牺牲”。胡天桃慷慨赴死,最终被枪杀。胡天桃牺牲多年一直无人知晓,最终是通过国民党军的记载才确定其名字。

王如痴。

王如痴:“以身许国,别无他图”

1935年1月25日,北上抗日先遣队最后一支部队在怀玉山主峰之一的金刚峰,与国民党军展开激战。接任红十九师师长的王如痴坚持与敌血战到底。1月27日,王如痴因弹尽粮绝被俘。

身陷囹圄、饱受非人待遇的王如痴,带着一副10斤重的镣铐,瘦得像具骷髅。一天,刘畴西说:“随时准备牺牲,绝不苟且偷生。”王如痴回应说:“对,大丈夫必须如此!”

王如痴于1928年从苏联学成归国,中央军委派他到井冈山工作。在毛泽东、朱德领导下,他很快成长起来,参加了中央苏区前三次反“围剿”斗争。被俘后面对前来劝降的法官,他严词拒绝:“我无妻儿,无以为家,以身许国,别无他图,我既不爱爵位,也不爱金钱。你讲的那些,对我毫无用处。”

“你们的刀再硬,也没有我脖子硬”“我们信仰的是共产主义,是为工农大众谋利益的。怎么能与你们为伍呢?”法官呈文上去,称这种人“无可救药”。1935年8月6日,王如痴从容就义,走完了他人生32个春秋。王如痴不改其心、不移其志、不毁其节,表现了一个“大丈夫”的大无畏气概。

“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。”先遣队的革命火种生生不息,在粟裕和刘英等人率领下,先遣队余部800余人奇迹般突出重围,后发展为红军挺进师,在浙西南开展了持续两年半之久的游击战。全面抗战爆发后,挺进师编入新四军,汇入抗日洪流,战功赫赫,续写了先遣队的英雄传奇!他们用忠诚坚守信仰,用担当诠释信仰,用生命捍卫信仰,换来了一个“可爱的中国”。