我的文学梦

作者:胡刚毅

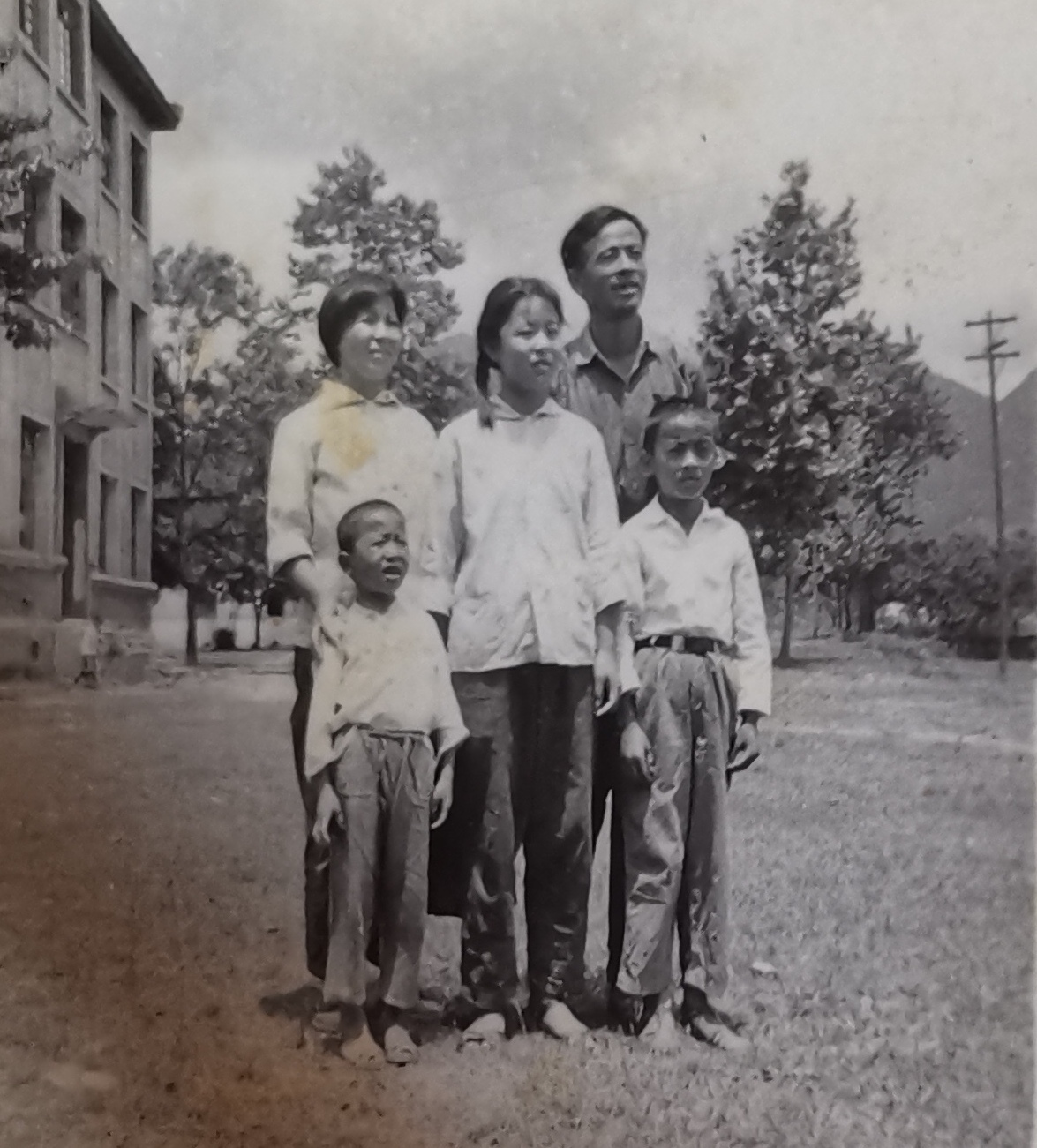

我生于井冈山市拿山,便是如今井冈山市政府所在的地方了。这里的山是青得逼眼的,层层叠叠地涌向天际。水是清冽冽的,终日唱着幽婉的歌,从不知名的深处流来,又流向不知名的远方。我就是让这般的山水,这般的一草一木,给哺育着、滋养着,渐渐长大的。春日里,满山是灼灼的杜鹃,红得像是要滴下胭脂来;我们这些孩子,便傻气地数着,总也数不清。渴了,便掬一捧山溪的水,那凉意直透心底,带着些草木的清甜味儿。

就在这样的光景里,我遇见了第一个引我走向文学的朋友。

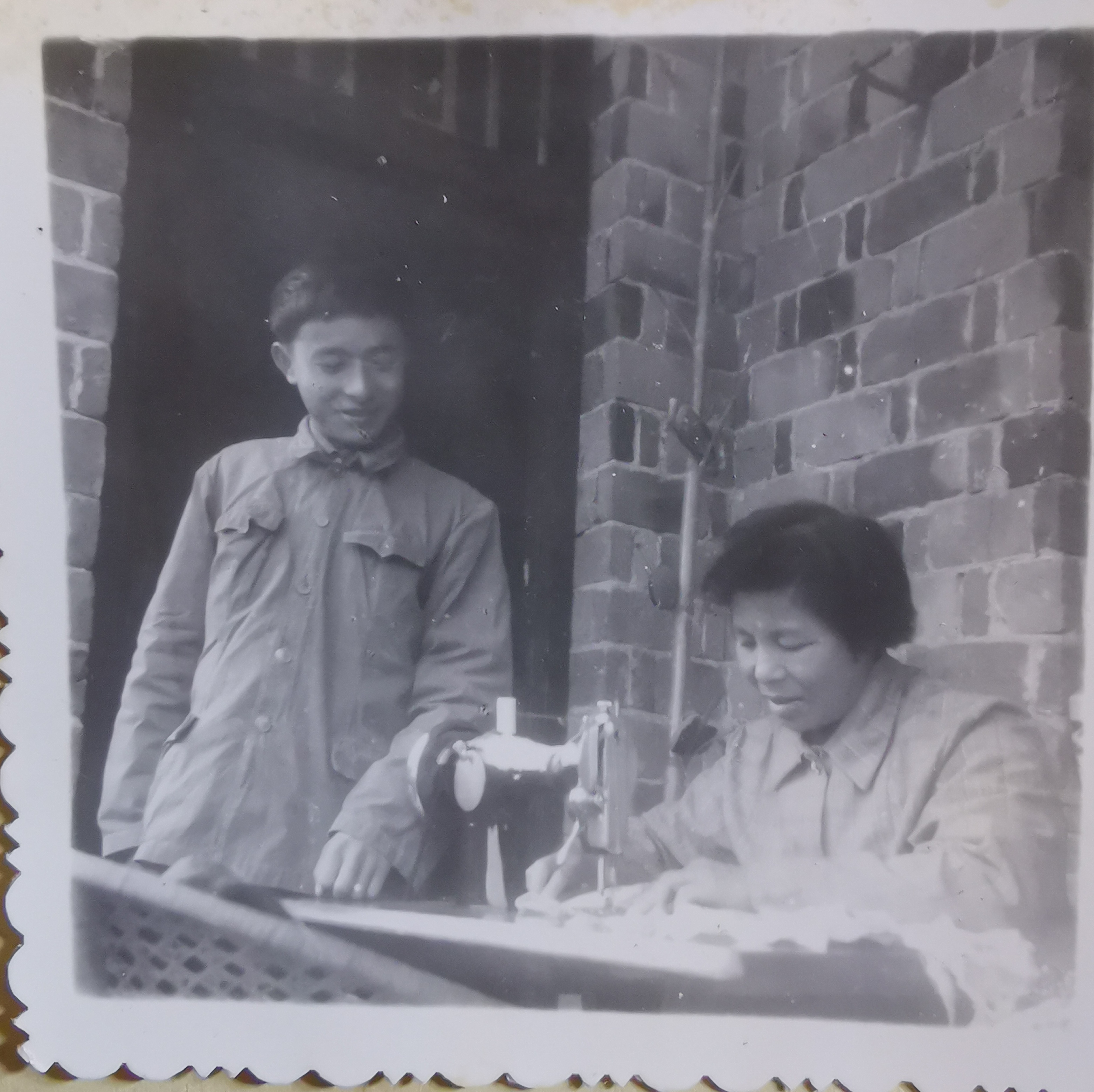

他叫建华,是我的小学同窗。那还是“文革”的岁月,书是顶稀罕的物事。他却有本事,像变戏法似的,不时从怀里掏出一本旧旧的、卷了边的书来。我便拿了每日早餐省下的三两个馒头,与他交换。那馒头,白生生的,还带着我的体温,如今想来,竟成了我们之间最朴拙而又最珍贵的信物。一来二去,我们便成了最好的朋友。他家的李子和枇杷熟了,总忘不了邀我去。我于是不仅饱了眼福,读了《苦菜花》、《林海雪原》、《新儿女英雄传》这些让我心魂摇曳的书;也饱了口福,那李子酸酸甜甜的滋味,仿佛至今还留在齿颊间。从那时起,少年懵懂的心,便对那纸页间的悲欢离合,对滋养我们的这片土地上的庐陵文化,对那巍巍井冈山所象征的坚韧精神,萌生了最初、也最纯真的向往。

真正教我领略文字之美的,却是一场不期而遇。高考前夕,偶从同学手中见到一本薄薄的《唐诗一百首》。信手一翻,便再不能释手了。“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,那明丽的色彩与盎然的生机,是我从未见过的;“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,那奇崛的想象与壮阔的意境,更让我惊诧得说不出话来。原来世上还有这样优美的诗句!我像饥饿的人扑在面包上,立刻恳求借来。那一周,每个夜晚,我都在一盏孤灯下,一个字一个字地抄录。不只是诗,连那密密麻麻的注释,也一丝不苟地誊写下来。仿佛那笔尖流淌下的,不只是墨,更是我整个青春的梦。那一笔一划,为我日后的文学之路,垫下了一块最坚实的基石。

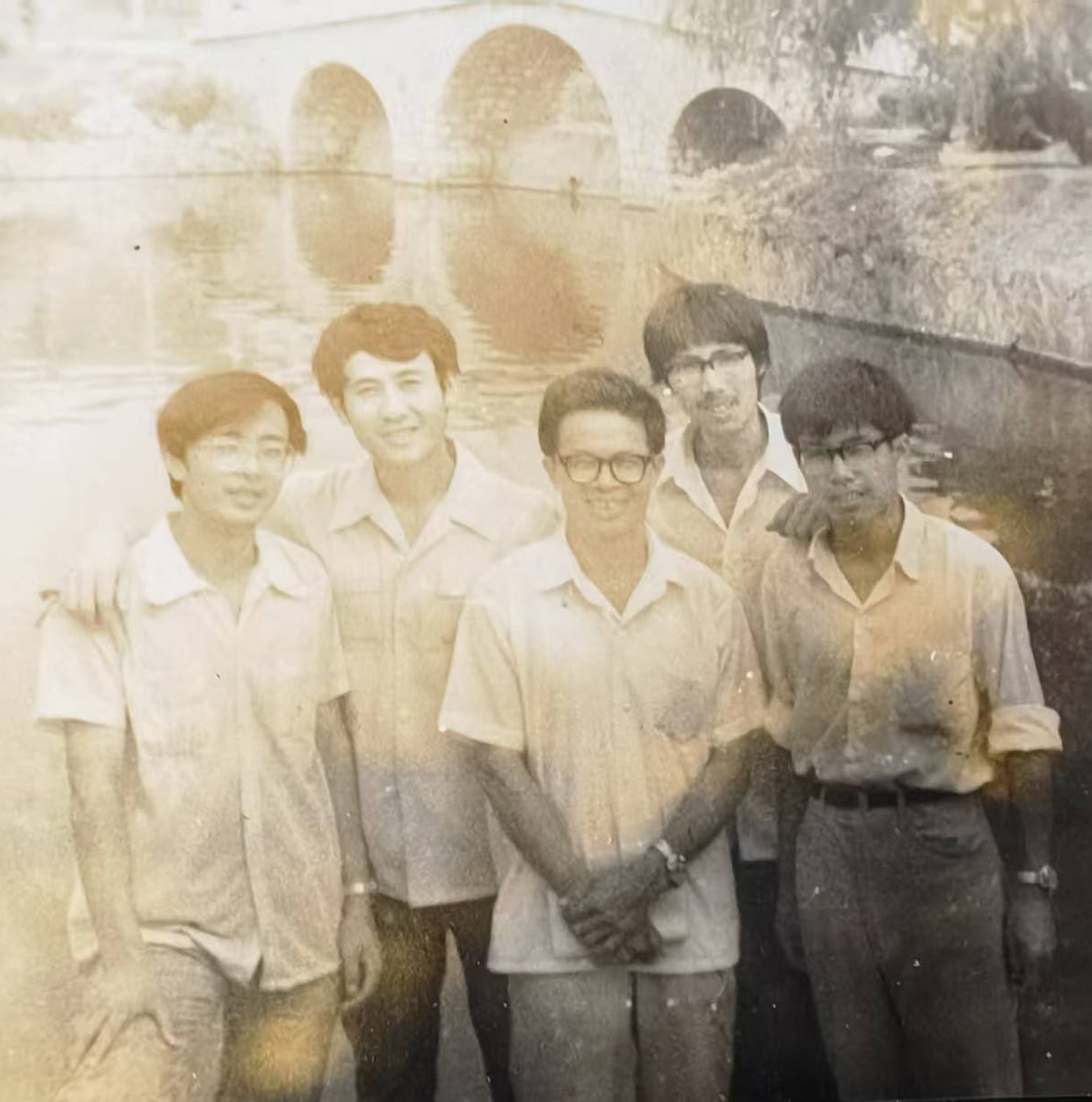

后来,我大学毕业,回到井冈山中学教书。命运待我不薄,让我遇见了黄晓园、王俊杰、王国彬几位志同道合的友人。我们常聚在一起,谈诗,论文,说创作,眼里都闪着同样的光,心里都揣着一个滚烫的文学梦。独乐乐,何如众乐乐呢?一个念头在我们心中萌生:何不创办一个文学社?于是,1985年的春天,井冈山中学第一个文学社——“云杉文学社”,便在一片新绿中诞生了。再后来,又有诗友刘光明的加入,我们竟又胆大地创办了井冈山市第一个诗社——“挹翠湖诗社”。大家推举我做了社长,我惶恐而又兴奋。记得那年冬天的夜晚,我们围坐在红泥小火炉旁,手里捧着各自新写的诗稿,互相传阅,品评,有时争得面红耳赤。炉火映着一张张年轻的脸,我们争论的,是如何将那厚重的庐陵风骨与不屈的井冈山魂,融进我们稚嫩的文字里。那火光暖暖的,至今想来,犹在眼前跳跃。

若说这些友朋是我文学路上的同行者,那么1991年4月的另一段机缘,则像一盏明灯,照亮了我前行的方向。那时我已调至井冈山市委宣传部工作,有幸陪同著名作家袁鹰先生访吉安、上井冈。整整十四天,我陪着这位时年六十六岁、精神矍铄、面容慈祥的长者,重走黄洋界的险峻,俯瞰龙潭的深幽,漫步水口的清奇,静观井冈云海的翻腾,细赏百里杜鹃的烂漫。他并不多说大道理,只是在那山水与历史的遗迹前,偶尔发出一两声深长的叹息,或是投去一道深邃的目光。那叹息与目光,像种子一样落在我心里,让我对脚下这片红色的土地,对绵延千年的庐陵文脉,有了更真切、更沉静的体悟。那半个月,是我一生中受益无穷的滋养。

文学的路,终究是探索内心、追索人生真谛的路。我的目光,也总热切地投注于现实生活。生活自有它的粗粝与遗憾,但我对它的爱,却多于失望。我总愿在诗中追寻那真、那善、那美,向大自然、向人类、向一切蓬勃的生命,献上我深情的歌。我曾写过:“你想甜蜜一生吗?/ 向甘蔗学习吧 / 走一条向上的陡峭路……”这大约便是我的心声了,甘愿在陡峭的路上,榨取生命的糖分。

“独乐乐,不如众乐乐。”我深信,成就别人,也就是成就自己。我乐于将创作的甘苦与文友们分享、切磋,更愿为大家搭桥铺路。2013年5月,与龚奎林、五里路、邓小川等几位友人商议,我们决意编选吉安市第一部《吉安十年诗歌精选》。这想法得到了刘光明、严鹰、郭白云等众多诗友的热烈响应。2015年,我们又与江西省作协携手,办起了“到人民中去”的谷雨诗会,全市十三个县区的诗友,一百八十多人,济济一堂。其后数年,“醇美青原”诗会、第三届华语诗歌春晚、“文天祥杯”全国诗歌大赛……一桩接一桩的盛事,像一朵朵浪花,汇聚成吉安文坛的潺潺活水。记得我们邀请《中国诗歌》主编谢克强先生来庐陵老街讲座时,一百五十多位文友静静聆听的眼神,那是对文学共同的虔诚,至今想来,仍令我动容。

这些年来,我自己也像一只勤恳的工蜂,在《诗刊》《人民日报》《光明日报》等报刊上,陆续发表了一千二百多首(篇)作品。其中有四十多篇,有幸被选入《中国2000年度最佳诗歌选》等三十多种国家级选本。获得了江西省作协的“谷雨文学奖”,并在《诗刊》社举办的赛事中几次榜上有名。2007年,我加入了中国作家协会,后来也担任了吉安市作协的顾问,吉安市庐陵文化研究会的副会长,庐陵文学院的院长。陆续出版了《生命与大海》、《每个人都是一棵走动的树》等七本诗集、散文集。这些名头与数字,像是路旁的小石子,标记着我来时的路,而路,总还在向前延伸。

说起前路,便不能不提《星期六》了。2022年,我与夏斌斌、罗启晁、蔡玫、贺小林、秦宗梁、廖国健等一帮挚友,经过反复的商讨,决意创办这份刊物。我们还荣幸地请来了《诗刊》社的编委朱先树老师和青年评论家谭五昌先生做我们的顾问。我们希望,《星期六》能带着大家,从琐碎的工作中走出,走进思想的旷野,走近诗的高地。我们凭着一腔热忱,一份责任,用心做桨,向着那理想的彼岸,一寸一寸地逼近。

我们常常聚谈,谈文学最需要的,是语言的张力与想象的天马行空,最忌平铺直叙,正如古人所言“文喜看山不喜平”。我们又谈创新,要能“领异标新”,如“二月花”般独具一格。但我们谈得最多的,还是“真情”二字。文学总要写那“心灵的颤抖”,写那些非写不可、不吐不快的东西。若不能先感动自己,又如何去感动旁人呢?最厌那无病呻吟与人云亦云了。

生命譬如朝露,是短暂的;而文学,却仿佛是可以通向永恒的。我们这群人,便像是攀着一根用文学与庐陵文化的曙光搓就的绳索,在这条路上,相互扶持,勉力前行,一步步地,想要接近那座永恒而圣洁的殿堂。

这,就是我的文学梦了。一个从井冈山的青山绿水里生长出来的梦,一个由友情的甘露与先贤的烛光照亮着的梦。我愿这清丽的梦,终有成真的一日。