魔性舞蹈凭啥越刷越上头?

越跳越过瘾,越跳越带劲。

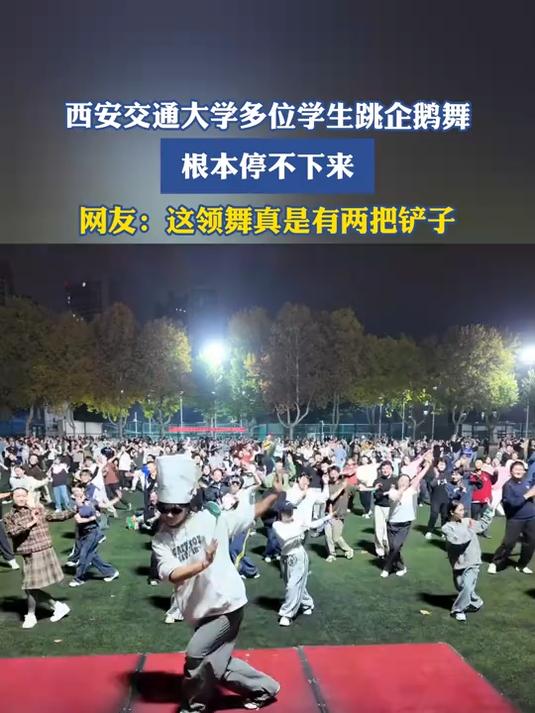

从西安交大校园里憨态可掬的“企鹅舞”,到播放量破460亿次的“科目三”,再到这个冬天席卷全网的“加绒摇”,看似“魔性”舞蹈,正以燎原之势“杀疯”社交圈。

人们不禁要问,这些简单至极甚至有些“傻气”的舞蹈,凭什么让人越刷越上头?

答案或许是“不完美”。在这个追求精致与完美时代,这些舞蹈以最笨拙可爱的姿态,为人们疲惫的身躯提供了一场无需准备的集体拥抱。

所有爆火的魔性舞蹈,都遵循着一套相似的“简单哲学”:重复的肢体摆动、摇花手与摆胯、四拍循环舞步,没有专业壁垒,从三岁幼童到八旬老人都能快速上手,让舞蹈从“少数人的专长”回归为“多数人的快乐”。

值得关注的是,短视频平台的低创作门槛,也让这场狂欢无限放大。手机随手一拍,日常场景即是舞台,无需专业剪辑,一键上传就能参与这场全民派对。这种“人人可参与、人人可创作”轻量化属性,激活了大众的创作热情,形成了“原曲传播—全民模仿—二次改编”的完整生态链。

更深层次上,魔性舞蹈成为了大众低成本解压的情绪出口。

在高度紧绷的社会节奏下,这些舞蹈摒弃复杂情感表达,以最直接的“傻乐式”宣泄直击人心。“企鹅舞”的笨拙让人卸下精致伪装,“科目三”的欢快节奏瞬间点燃情绪,“加绒摇”的魔性律动让人忘却烦恼。

无需深度思考,仅凭简单重复的动作和洗脑旋律,就能在肢体舒展中收获即时快乐。

特别值得一提的是精准的“情绪代偿”机制。“加绒摇”以厚重外套与轻盈舞步的反差,巧妙呼应了年轻人“外表沉重、内心渴望轻盈”的集体焦虑;“科目三”源自广西婚礼的喜庆底色,传递着不加修饰的纯粹喜悦,这种无需过多精力投入的“轻娱乐”,恰如一剂情绪缓冲剂,精准满足了当代人在学业、职场、生活压力下对“无负担快乐”的刚性需求。

魔性舞蹈的社交属性同样不容小觑。15秒到1分钟的时长,完美适配碎片化生活场景,让“即时性娱乐”渗透到每个生活缝隙。平台算法的精准推荐,也让优质内容实现“裂变式传播”,形成“越火越推、越推越火”的正向循环。

更重要的是,这些魔性舞蹈天然适合群体参与。线下,成为家庭聚会、公司团建、校园活动中破冰的新方式;线上,通过合拍、挑战、接力等互动营造出强烈的社交氛围。当一众明星与专业人士加入这场狂欢,彻底打破了圈层壁垒,让热度呈几何级数增长。

从“企鹅舞”到“科目三”,魔性舞蹈的集体“上头”绝非偶然。在快节奏、高压力的时代里,我们比任何时候都更需要这些简单、直接、纯粹的快乐来调剂生活。

无需时时完美,也可以快乐;不必永远精致,也值得被爱。这些看似“无厘头”的舞蹈是疲惫灵魂的电子布洛芬,是数字时代的快乐快充,治愈了社会公众追求完美时留下的伤痕。