华林书院的墨香,从未随岁月消散

前不久,我随市作协团前往伍桥镇开展采风活动。活动结束后,熊主席说起华林书院遗址与伍桥山界相距不远,他问我们是否顺道去看看。

众人皆怦然心动,纷纷表示要去探访这座曾与岳麓、白鹿洞、鹅湖并称“江南四大书院”的千年学府——即便如今它仅余残垣断壁,也丝毫未削减大家对它的深深敬仰。

我更是欣喜万分。说真的,我从未想过,自己有一天能踏上这片古老且厚重的土地,去探寻那沉淀千年的文脉韵味。

然而,由于行程太赶,一路匆匆,走马观花般掠过,加上我的手机快没电了,匆匆拍摄的几个视频没一个满意的,回到家后,总觉得这场探访太过仓促,意犹未尽,没看够,没拍好,心中满是失落与怅惘。

那日匆匆一瞥留下的遗憾,终需一场郑重其事的行程来弥补。半月后,我再次约上熊主席和伍桥村干部小何,专程跑了一趟。

不知为何,尽管这已是我第二次踏入这座葱郁山林,当微凉的山风拂过额头,那古老而神秘的气息仍令人不禁屏息,那一刻,我觉得自己并非访客,而是踏过时光长廊归来的故人——这里的一草一木,都在静静等候我的重逢。

终于,远远地,那座巍峨而残破的万年宫牌坊跃入眼帘。只见牌坊顶端藤蔓肆意缠绕,几乎将整座牌坊完全遮蔽。阳光透过枝叶的缝隙洒落,在地面上投下斑驳的光影,为这古老的建筑更添了几分岁月的厚重与沧桑。

据史记载,万年宫牌坊始建于明弘治七年(1494年),迄今已有520多年历史。 当时是浮云宫的道士们为了重新修缮山门,于明弘治七年冬季,共同捐资建造了这座牌坊。

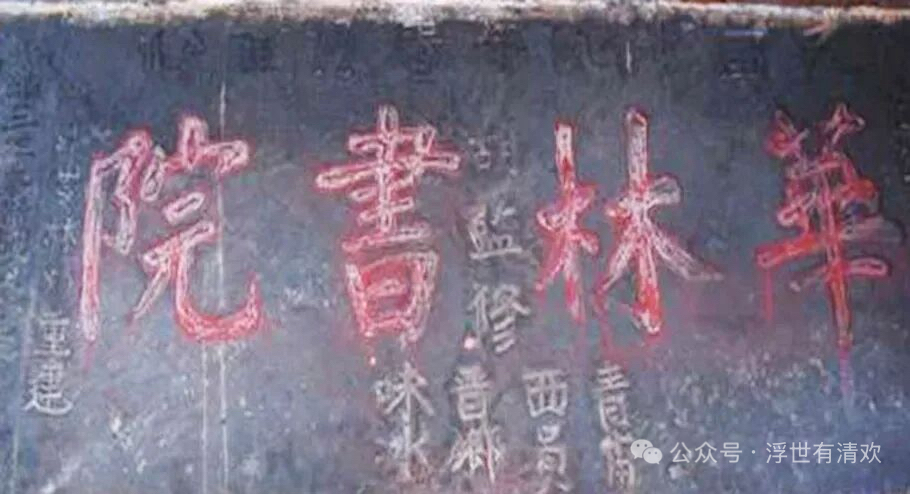

在牌坊正楼中央,镶嵌着一块高1.2米、宽0.8米的长方形青石板匾额,上面写着“万年宫”三个大字,由第四十七代天师张真一所题。在匾额的最上面,还刻着一个“敕”字,彰显着皇家的恩宠与荣耀。

“八百洞通三岳境,九重恩赐万年宫”,这是镌刻在牌坊两侧的一副对联。这副对联再次表明,万年宫曾获皇家大力支持,承载着千年的荣耀与历史。然而,撰写对联之人是谁,权威文献中并无明确记载。

牌坊两侧,两只石狮昂首而立,我忍不住伸手轻轻摩挲着它们,触感冰凉冰凉的,糙糙的,心中骤然涌起一股敬畏之情。

历经五百余载的风雨侵蚀,狮头虽已风化,但其狮身依旧威风凛凛、气宇轩昂,宛如两位永恒的卫士,坚定不移地守护着浮云山的葱郁,庇佑着这片古老的土地。

穿过牌坊,再往前步行数十米处,就是华林书院遗址。抬眼望去,一棵枯槁的古杉拔地而起,直刺苍穹。它那嶙峋的枝干,依旧保持着向上生长的姿态!

它便是“江南杉王”,相传由胡仲尧亲手栽植。它高达49.45米,树干粗壮,需三人手拉手才能合抱。

跨越千年的时光,我深情凝视着”杉王“。在阳光的映照下,它的轮廓渐渐在我湿润的眼眸中晕染开来,那树皮上皴裂的纹路里,分明还藏着北宋的风声……而树干上每一寸裂痕,无不在诉说着往昔的辉煌与沧桑。微风拂过,脚边的草叶微微摇曳,似乎也在为这逝去的时光轻轻叹息吧!

"江南杉王”共有两棵,东侧那棵于1989年4月遭雷电击毁。眼前仅存的这棵,虽已枯朽,却屹立不倒。或许再过几年、几十年后,它也必将轰然倒地,化为尘土。但,此刻我站在这里,能与它默然对望,已是难得的缘分,亦是莫大的福分。

在“江南杉王”的东侧,就是书院的洗墨池。想当年,这里书声琅琅,无数读书人怀揣梦想,踏入这方圣地;众多文人墨客在此挥毫泼墨,留下了无数的传世佳作。

可如今,洗墨池里长满了荆棘、藤蔓和杂草,唯有那口“涤笔石槽”在草丛里显得格外醒目,它孤零零地躺在那里,当年的浓浓墨香,早已随风消散,化为了此刻的沙尘与落叶,静静地铺满了池底的每一个角落。

刹那间,我的脚步变得格外沉,心中蓦地涌起一股难以言喻的感伤与感慨。我在遗址处缓缓踱步,只觉激动与惆怅相互交织在一起。难以想象,一个世纪前,这片如今杂草丛生的废墟,曾经是何等热闹、文脉昌盛之地啊!

我蹲下身,轻抚着石槽边缘深浅不一的刻痕,一边捡起里面的枯枝败叶。忽然,目光落在池底的那个出水小孔上——圆圆的小孔,似一只深邃的眼眸,必然蕴藏着无数被湮没的岁月故事。

我静静凝视,思绪飘得很远很远,恍惚间似乎听到水花轻溅的声响,莫非这是千年前的学子们在池边洗笔留下的回响吗?石槽边沿那凹陷的浅窝,一定是他们用来搁笔、沥水的地方……

古迹虽已蒙尘,却始终是历史的无声见证,更是文化的鲜活传承。先贤们的身影虽已远去,但他们的智慧与精神,宛如深埋地下的根脉,无论岁月流转、寒来暑往,依旧滋养着后世的草木与人心。

只要有人愿意在此驻足、凝望、倾听,华林书院的故事便会借着一缕墨香、一截枯木、一方石槽,悄然复苏,在我们回眸的眼神里,生生不息。

注:华林书院由宋代国子监主簿、著名教育家胡仲尧于雍熙初年(公元984年)创办,位于江西奉新赤岸镇下坑村湾里村北4公里的浮云山上。距今千余年历史。

书院前身为胡氏私塾,后发展为华林学舍,宋初胡仲尧扩建为华林书院。首创招收女学生(设女膳堂),允许女性参与讲学活动。

其家族化办学成效显著,宋代胡氏一族共出55名进士,多人官至刺史、尚书,获宋真宗"一门三刺史,四代五尚书"赞誉。

华林书院办学两百余年,鼎盛时期生徒达千人,吕蒙正、王禹偁、苏轼、等众多文士都曾在此游学讲学,在中国古代教育史上具有开创性意义。

——(网摘)