在这里,王稼祥与毛泽东结下烽火知音情

2025-07-29 08:30 阅读

当代江西

张家车航拍图。曾健/摄

龙冈初会 深谙于心

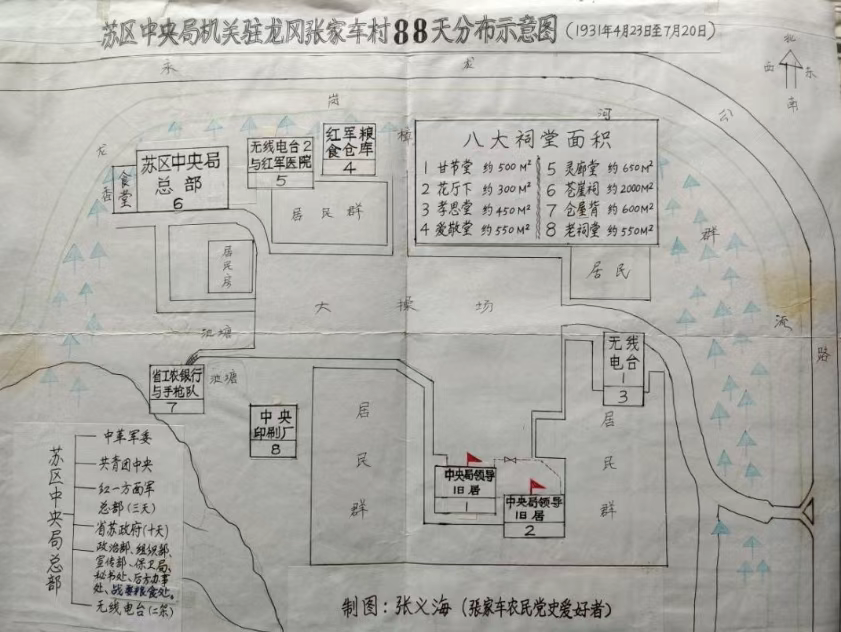

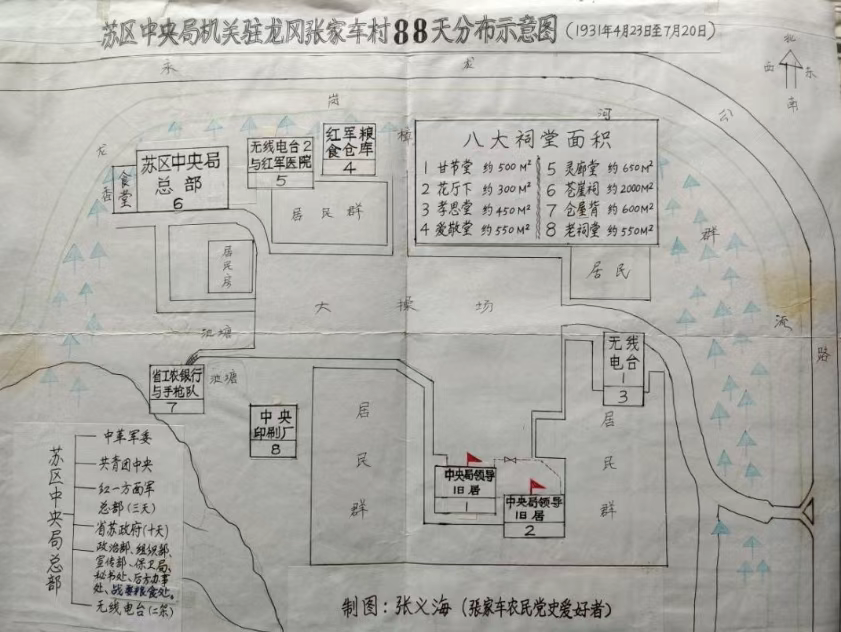

资料图。

修葺一新的甘节堂(毛主席旧居)。

宁都风雷 肝胆相照

老红军在甘节堂门前向研学学生讲红色故事。曾健/摄

征途星火 共铸丰碑

张家车航拍图。曾健/摄

龙冈初会 深谙于心

资料图。

修葺一新的甘节堂(毛主席旧居)。

宁都风雷 肝胆相照

老红军在甘节堂门前向研学学生讲红色故事。曾健/摄

征途星火 共铸丰碑

推荐新闻

推荐新闻