八大山人的行书与董其昌

八大山人是一位大书法家,尤其擅长草书和行书,草书是他的拿手好戏,行书是他的强项绝活。

一、

要问八大的行书受了哪些人的影响?后来是东晋的王羲之,先前却是明代的董其昌。

董其昌(1555-1636),今上海松江人。晚明最著名的书法家,与元代著名书法家赵孟頫齐名,其书法特点:一是喜欢用淡墨,淡雅清朗,天姿秀润。有时用了一点浓墨,也要用细如游丝的娟秀的点画来冲淡;二是重“文人气”、“书卷气”,讲究“中和宽厚”、“温柔敦厚”、“儒雅平淡”;三是篇幅较短,字体较小;四是讲究笔法的含蓄蕴藉和灵动,他非常推崇米芾对藏锋的运用,说:“米海岳‘无垂不缩,无往不收’,此八字真言,无等等咒也。”(《千年书法》,中国民主法制出版社2006年版,第188页)

大约从1666年开始,到1678年十余年间,八大山人的书法越来越受董其昌的影响。比如:

《花果图卷》那段题识:“写此青门贻,绵绵咏长发。举之须二人,食之以七月”(见《八大山人全集》第1册第28-29页)。

《花卉图卷》(见《八大山人全集》第1册第30-32页)那三段题识:“粉蕊何能数,盘英绝似球。好将冰雪意,寄语到东瓯”,“闻道紫苑黄,姚家称别品。何如新紫花,深黑如墨渖”,“天下艳花王,图中推贵客。不遇老花师,安得花顷刻”。

1666年,41岁的《墨花图卷》(见《八大山人全集》第1册第34-37页)有五段题诗和行款、题识:“蕉荫有鹿浮新梦,山静何人读异书”;“抛出金弹儿,博得泥弹休。不似丛林槵,颟顸而两眸”;“洵是灵苗茁有时,玉龙摇曳下天池。当年四皓餐霞未?一带云山展画眉”;“月色和云白,松声带露寒”;“为橘老长兄戏画于源西精舍”。

1671年,46岁的《个山传綮题画诗轴》(见《八大山人全集》第3册第669页):“青山白社梦归时,可但前身是画师。记得西陵烟雨后,最堪图取大苏诗。”

在上述作品中,八大书法的结字、笔致全学董其昌,一是在点画之间细若游丝的连笔萦带和左右顾盼的相互响应,二是字的分间布白有意放宽,它与字之间的距离比较稀松,八大的书势、行笔与董其昌的行书十分相似,有董其昌的用笔虚灵和流畅,显现出一股细腻、光润的书卷气,只是比董其昌略为单薄,但疏朗、雅致、流畅,深得董氏神理。

经过十多年的学习,八大对董其昌的学习,有了明显的成就,达到了惊人的地步。

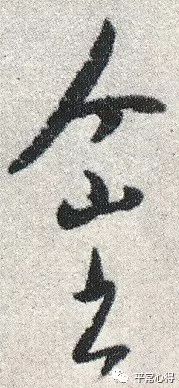

1677年(康熙十六年丁巳),八大山人52岁,他创作的《梅花图册》九开之四是一首五绝诗:

《梅花图册》九开之四,《八大山人全集》第3册第674页

这首五绝写的是——

泉壑窅无人,水碓舂空山。

米熟碓不知,溪流日潺潺。

这首诗是说:整条山泉沟壑空荡荡的,窅无一人,就是一个水碓在那里舂米。米早已碓熟,可是水碓却浑然不知,还在空山之中一下一下地碓,旁边的溪流整日里还在那里潺潺地流淌。

这幅书法作品内容写得空灵,禅机盎然,字也写得平淡、放逸,秀润滋润,字与字之间宽绰疏朗,姿态生动,字里行间有一股清新之气,沁人心脾。

这幅《梅花图册》中的五绝诗在书法上是典型的董其昌风格,且纯熟、自信,几可乱真。如果没有落款“个山书”三个字,还真会让人错认是董其昌的手笔。

此幅作品右上角钤有“掣颠”的白文长方形的起首印:

结尾还钤有白文方形的“释传綮”印、朱文方形“个山”印:

八大山人学习董其昌的成就得到了人们的认可。[清]龙科宝《八大山人画记》云:“山人书法尤精,……其行草颇得董华亭(董其昌)意。”

二、

八大转益多师,遍学古今天下名师,但影响终身的却只有董其昌。为什么八大这么推崇、并下功夫学习董其昌呢?为什么董其昌对八大书法的影响能贯穿八大的一生呢?

首先,与八大的人生遭遇、思想历程密切相关。在明清交替、清兵攻下南昌的时代转折中,八大山人23岁时逃入寺庙,躲进禅林。八大做和尚,虽是被迫,却十分认真。他静心礼佛修行,规规矩矩做佛事,老老实实学禅理,时间不长,就深得禅机,造诣甚深,“竖拂称宗师”,主持一方丛林。与此相对应的,他在儿时擅长米家小楷的基础上,把欧阳询的楷书写得出神入化。欧体的那种瘦硬刚劲、法度严谨与八大的中规中矩、小心谨慎的逃禅生活是相一致的。

但到40岁前后,这时他做尚已有十来二十年了,政治形势虽然还很严酷,却不像以前那样追杀明室成员的风声鹤唳、血雨腥风了,再说,八大对佛理禅宗不但在规矩、知识上有了了解与掌握,更是对禅学的思想、精髓有了领悟,他获得了一定的身心自由,他的世界观有了更多的清脱、空灵、圆融,这在书法上,欧体就难以表达和抒发他的思想情绪了,于是,他的书法实践就转向了董其昌。

其次是董其昌本人的情况。董其昌综合了八大所注目的大部分书法家的成就。董其昌书和画俱佳,在绘画和书法上都能极大地影响八大。董其昌的书法理论也深深地影响了八大。八大不但临学董其昌的书法风格,还努力实践董其昌的书法理论。

第三,八大学董其昌还有风气所及的因素。清初盛行两种书风:一是欧阳询的楷体,横平竖直、端方拘谨;一是董其昌的行书,流畅疏朗、清脱雅致。而康熙年间董氏书风流行,康熙皇帝酷爱董其昌的书法,极力褒奖。御笔《跋董其昌墨迹后》称赞董其昌书法“天姿迥异,其高秀圆润之致,流行于楮墨间,非诸家所能及也”。由于皇帝的提倡,康熙时代的书坛是董其昌的天下。学习董其昌的书法,成为当时的风尚,也有很多客观的便利条件。

三、

所以,我们在许多方面都可以看到八大学习董其昌的影子。

首先是学习董其昌的书法历程。董其昌由唐及晋,他在《画禅室随笔》中自谓始学颜真卿,后师虞世南,还学过褚遂良、欧阳询、李北海、杨凝式、米芾,逐渐“以为唐书不如晋魏”,转学王羲之和锺繇,深得魏晋书法韵味。八大也是遍学大家,然后直追魏晋。王方宇先生曾在《八大山人的书法》中概括道:“最初,他受欧阳询的影响很深。稍后,他学董其昌的行草,再转入黄庭坚的夸张开廓。用此法多方试探,未获满意的成就。曾试临古人各家字范,从各大家作品中追寻魏晋人书法的气质,终于参用篆书笔法,形成中锋圆润,婉约多姿、厚重浑成且富有晋人含蓄风格的草书。”

其次,学到了禅理。董其昌的书法和书法理论都有浓浓的禅味。《明史·文苑传》就说董其昌“通禅理”。而八大的字,禅意禅味也特别浓厚。

第三,学到了如何临帖。董其昌认为书法要临帖,但临帖应像习禅,不执死法。禅宗最忌讳粘皮带骨,死煞句下。董其昌在《画禅室随笔》论述如何临帖时,讲了药山(今湖南常德)惟俨禅师的一个观点:和尚要看经书,但不能拘泥于经书,而要把经书看穿,即使是牛皮也须看穿。禅宗始祖达摩传《楞枷》,五祖弘忍传《金刚经》,虽然都没有离开语言文字,但最后以“字句非字句”作为结束,为什么呢?因为禅宗认为不可执文字相,要“依义不依语”,“得意而忘言”。董其昌接着说:今人看古帖,皆穿牛皮之喻也。古人神气淋漓翰墨间,妙处在随意所如,自成体势,故为作者。字如算子,便不是书,谓说定法也。就是说,今人学书法的临帖,要把名家的字帖当作牛皮,把它看穿。要学古人在翰墨之间的淋漓神气,随意所如,自成自家的体势,自成自家的风格。

书法家常说:“唐人重法,晋人重理”。这是说唐人的书法不如晋人。但什么是“理”呢?一般人常常认为是指诸如李斯的笔法、蔡邕的笔势、卫夫人的笔阵、王羲之的笔势、王僧虔的笔意等道理。但董其昌认为:这些“理”都是一些规矩、准绳、法度,都是“筌蹄”,是第二义的东西。晋人所重的“理”,是神理(心性),是第一义的玄理,是忘形而后得的意。在主观上是意境(意言境),客观上是天然妙趣,是实相真如。董其昌认为:书家的这种“神理”,心性,每个人本来就具备,正像儒家所说“人人皆可成尧舜”,佛家所说“一切众生皆有佛悟”。所以,董其昌认为:

临帖如骤遇异人,不必相其耳目、手足、头面;而当观其举止、笑语、精神流露处。庄子所谓“目击而道存者也。”

书法临名帖,就像在路上突然遇上一位奇人高人,大可不必把这个人的耳朵眼睛、手脚、头脸琢磨得清清楚楚,而应该体会观察他的举止笑谈,体会他流露出来的精神气质。学习书法时临前人帖子,也是一样的道理:不能僵硬地模仿照抄外在的笔迹,而应把握其气韵,这才是书法的“神理”(心性)所在,心中有书法之道的这种根本,就会自然流露于外,这才会有好的书法。(田光烈:《佛法与书法》,河北人民出版社1991年5月版,第325页)

八大山人也一样,临帖很多,却全然是一副“依义不依语”的禅师派头。不管什么人的字帖,哪怕是王羲之的《临河叙》(《兰亭叙》),也是你王羲之是你王羲之的,我八大是我八大的,结果,说是临王羲之,字却全然就是八大自己的风格。

第四,学到了执笔、用墨和布局。董其昌说:“吾所云浮,须悬腕,须正锋地”,八大晚年书法,行笔全用中锋。董认为“作书最要泯没痕,不使笔笔在纸素,成板刻样。”“用笔之难,难在遒劲”,八大的行草,笔画自方转圆,苍劲古朴。董其昌说“用墨须使有润,不可使其枯燥,尤忌秾肥,肥则大恶道”,八大则淡墨作书,湿润有度。关于结构布局,董其昌说:“作书最忌者,位置等匀,且如一字中,须有收有放,有精神相挽处。”“古人作书必不正局,盖以奇为正”。而八大行书恣意率性,结字大小错落。(王亦旻:《影响八大山人晚年书法风格的几个因素》,《八大山人研究大系》第八卷·下,江西美术出版社2015年版,第55页。)

第五,学到了一个“淡”意。董其昌的书法十分注重一个“淡”字。他在《画禅室随笔》中说:一般人学书法,往往以姿态取悦于人(凡人学书,以姿态取媚),而我自从学了柳公权,才悟到要在淡处用笔。他还自得地说:我天性喜欢书法(“性好书”),没有一天不练字(“无日不执笔”),所以字中有淡意(“故书中稍有淡意”)。董其昌不但为自己的书法有淡意而自得,还以有没有淡意来区分古人书法的优劣高低。他认为唐代书法家林纬乾书学颜真卿,萧散古淡,才没有虞世南、褚遂良那些人的妍媚习气。清代书法家王文治喜用淡墨,就有潇疏秀逸的神韵,人称“淡墨探花”,“淡墨翰林”。怀素的晚年作品《小草千字文》完全是以淡取胜。董其昌在《跋怀素小草千字文》中说:张旭和怀素都以王羲之为师,再加上狂怪怒张的特点,人们就多有批评。但怀素得到了王羲之“淡”的特点,所以就胜过了我们这些人。王羲之的草书是没有办法学的,而怀素从淡处着笔,真是得其要领。

怎样才能具有“淡”的意味呢?董其昌说他是学了柳公权。柳公权主张“用笔在心,心正则笔正”,书法“须善学柳下惠者参之”,“笔正”“心正”就是说心要平静平淡,要像柳下惠有坐怀不乱不动心,只有心平静,字才有淡意。柳公权立身行事,也极其淡泊。夏天,唐文宗与一帮学士联句,唐文宗曰:“人皆苦炎热,我爱夏日长。”柳公权续曰:“薰风自南来,殿阁生微凉。”他的词清意淡到了如此地步。董其昌大力推崇柳公权这一点,并说他学了30年的书法,才懂得这一道理(“余学书三十年,见此意耳”)。(田光烈:《佛法与书法》,河北人民出版社1991年5月版,第327页)

八大山人的字也是一样,淡墨秃笔,生动灵秀,含蓄内敛,圆浑醇厚,十分“清淡”。当然,八大的“淡”还不同于董其昌的“淡”,八大的字,是没有了浮躁心,没有烟火气,没有油烟味,八大写起字,心平气和,甚至没有了“提”、“按”,没有情绪的波动,没有大呼小叫,哪怕是写草书,运笔如风,心却不动,就这样淡淡地写过去,字也就淡淡地呈现开来,十分有“味”。

本文是对拙著《不语禅——八大山人鉴赏笔记》第6篇第3节的改写。

作者:姚亚平

编辑:陈婷 审核:李薇