八大山人成为大书法家,统共走了哪几步?

八大从幼年写字,历经青年、中年、老年、晚年直到80岁的生命终点,他的书法之路与其绘画之路同样漫长,几乎贯穿他的一生。

如何对八大书法的发展历程进行分期?学者多有讨论,分为两期、三期、五期、八期等不同观点,即使同样是分两期或三期之类,每一期的时间节点也断得不一样。主要代表有邱振中、王方宇、卜灵等先生,可以参看王方宇《八大山人的书法》、邱振中《八大山人的书法艺术》、邓宝剑《八大山人书法的艺术格调与分期问题》、潘帆江《近二十年来八大山人书法研究述评》、宋涛《浅析八大山人的书风形成及其演变》等。

我们认为,八大书法的历史分期要把握以下几点:

1、要从八大的书法作品出发,作品是书法实践最客观的体现。八大从最早1659年34岁《传綮写生册》起,一直到1705年80岁《行书醉翁吟卷》,八大何时学董其昌,何时临黄庭坚,何时写楷书,何时写行草,何时追求夸张对比,何时追求高古空静,除了要看他自己或别人的叙述,更重要的还是要以八大的书法作品说话。

2、要与八大绘画的分期相对应。八大书风与画风经历的阶段基本上是相同的,而且,在时间上也几乎是同时的。[1]比如,他在56岁焚僧服还俗后的“个山”“驴”期,画是夸张变形、造型奇古的,字也是爽劲刚硬、狂放不羁的,八大书法,写着写着,会突然放大部分字体,制造出明显的夸张对比。

3、更为重要的是,八大书法的分期,不能就书法来看书法,而要联系八大的人生轨迹与思路历程来观照。八大始学唐代欧阳询,继学明代董其昌、宋代黄庭坚,再学魏晋索靖、王羲之,出入诸家,转益为师,博采众长,最后融会贯通,自成一体,既遵循学习书法的一般规律,更是受到八大在当时社会形势变化而变化的思想情绪的影响。如果脱离八大的人生轨迹和思路历程,就难以把八大书法的变化过程、特别是变化的原因说清楚、说透彻。

4、年代的断期只是一个相对概念。我们说哪年开始(结束)是某某期,就是一个标志,而不是说一到这一年,前一时期的某个书法特征就不见踪影,或者某个新的书法面貌就陡然出现。

基于上述认识,我们把八大的书法历程分为三大时期五小阶段:52岁以前的“僧门逃禅修习期”(分前期学褚遂良、后期学董其昌两个阶段);49至59岁的“还俗矛盾纠结期”;59岁以后的“八大书体期”(分59至70岁的“老年成熟阶段”、70至80岁的“晚年通会阶段”)。通俗地讲,即三个时期共五步:当和尚的时期(包括两步)、还俗前后期、老年八大期(包括两步)。

下面我们一步一步地叙述:

第一期,52岁前的“僧门逃禅修习期”

八大“青少年时期”的书法面貌,现还没有发现有传世的作品,只有各家对八大有关情况的记载。

第一期的前半段:

迄今发现八大山人最早的书画作品是34岁时的《传綮写生册》。

八大19岁那一年,清兵进入南昌城,明宗室成员作鸟兽散,这时,八大的父亲去世,他就躲在南昌西山,一边守坟守孝,一边逃难逃命,同时还有窥测时局动向。后来,形势越来越紧,23岁那年,清兵第二次攻下南昌城,全城大屠杀。八大山人彻底绝望,只好遁入介冈灯社,躲进禅林。过几年,终于落发正式为僧。所以,到《传綮写生册》之时,已有11年了。因此,这个册子的书画面貌也在一定程度上折射出八大这些年的僧门生活和他的心境。

可以想像,八大写创作《传綮写生册》前后的十多年,他“破笠头遮却丛林”,始终处于隐姓埋名、观察外界、谨言慎行、夕惕乾称、惶惶不可终日的状态。为了保命,他也下了决心、安下了心要做一名僧人(他也确实成了一名僧人,而且是高僧、“宗师”),于是他严守佛门的清规戒律,严厉管住自己的嘴,守住自己的心。

习禅之余,他也绘画写字,这只不过是帮助他修心修行的辅助手段而已,即使是绘画写字,也是严格讲究规范规矩,这样,他在书法练习楷体似乎就是必然的了。

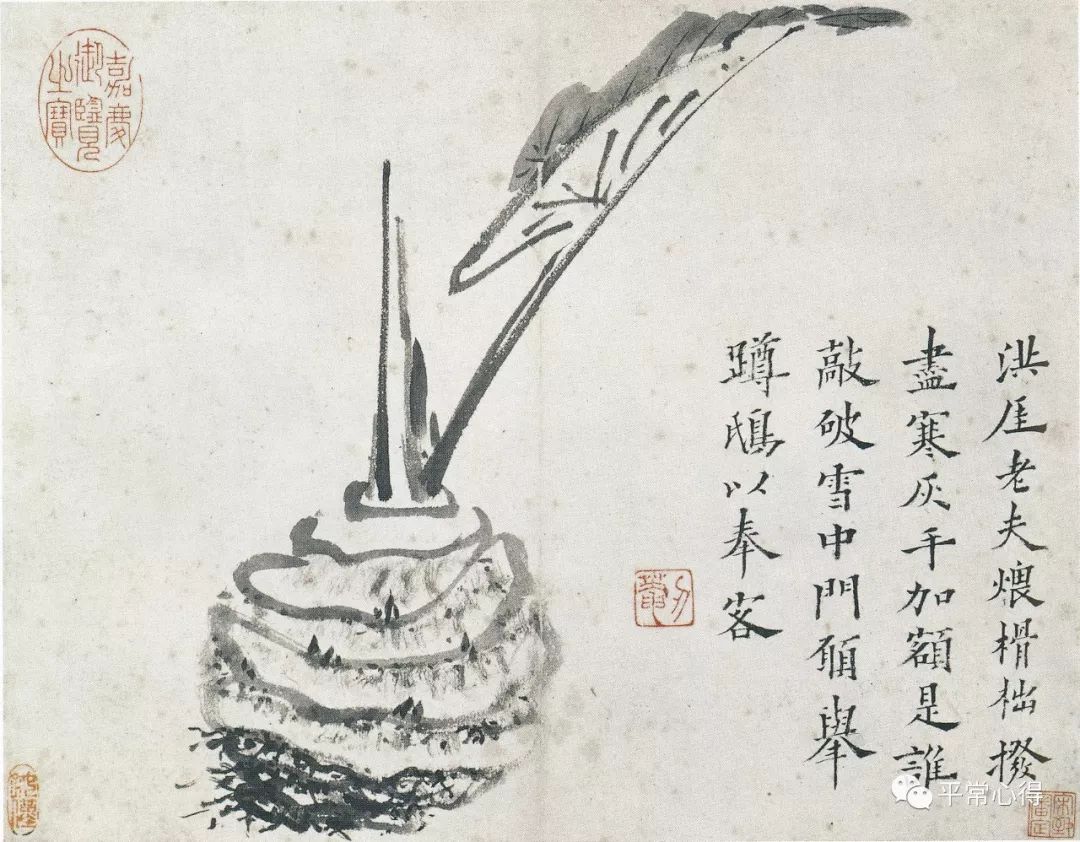

从《传綮写生册》第二开《芋》的题画诗来看——

《传綮写生册》第二开《芋》之二,《八大山人全集》第1集第4页,江西美术出版社2003年版。

八大的楷书,明显得法于欧阳询欧阳通父子,字体的笔画都是瘦硬的方笔,用笔方整峻拔,笔法瘦劲,笔锋外露,欧字代表性的捺笔学得十分到位,横捺收笔高挑,此外还带有明显的隶书味道,如“崖”“尽”字的末笔横画。结体中规中矩,平正而不夸张,结构匀称,字形端方,结构狭长,体势险峻欹侧,挺劲束腰。可见八大已能写得一手漂亮的欧体了,只是章法略显拘谨。

2、第一期的后半段

在佛门时间呆久了,八大对佛理、禅学渐入佳境,成了住持一方寺庙丛林的宗师级人物了。这个时候,八大的书法之路也就进入了他的和尚时期的第二阶段(从1666-1677年 41-52岁),学董其昌的行草。

八大山人为什么要学董其昌呢?

在清初,董其昌的书法,风靡朝野。但八大选择董其昌体倒不是追星、跟风、随大流,而是与其思想情绪与书画追求有着内在联系,有三个理由:

1、八大渐渐地感觉到了法度严谨的欧体楷书很难表达自己的苦闷心绪和复杂心理,很难表达江西禅学那种空灵圆融的思想。而董其昌的行书清秀疏朗、“淡墨空玄”,比起端严刻板的欧体更称八大的心意,更能成为八大抒发心臆的载体和工具。

2、这种欧体也与大写意的绘画不相协调。而董其昌书体用墨的浓淡变化,与八大写意绘画的笔墨变化有暗合之处。

3、前段时期,八大写字有较重的模仿痕迹,“逸气”不够。邱振中先生讲:自从选定董其昌作为依榜后,八大山人的行书在章法、线条、对笔的控制都有较大的进步,上升到一个新的水平。[2]

于是,八大山人就把学习书法的目光投向了董其昌,转而学起董其昌的行书来了。尽管董其昌的书法流逸飘荡,神采飞扬别致,十分难学,八大用了10来年的时间全面深入董其昌的行草书,成效显著,能做到信手写来,形神兼备,几可乱真。

比如,1666年(41岁)的《墨花图卷》的五段行草题识,这里我们举题识一来说明:

《墨花图卷·题识一》,《八大山人全集》第1集第34页。

上图题识一的文字是“蕉阴有鹿浮新梦,山静何人读异书”,从书法上看,清秀瘦劲,结字、笔致,用笔虚灵变化,行笔墨色变化,布局疏淡简远,章法疏朗,雅致、畅快,将董其昌的潇洒疏淡的意趣表达得淋漓尽致,无论从笔法、结法、章法和韵味上,都深得董氏之神髓。[3]与董相比只是略显单薄,时有方折笔画,同年(41岁)的《传綮花卉卷》,卷中的题字虽然是行草书,笔画仍是从瘦硬方笔中变化而来。[4]

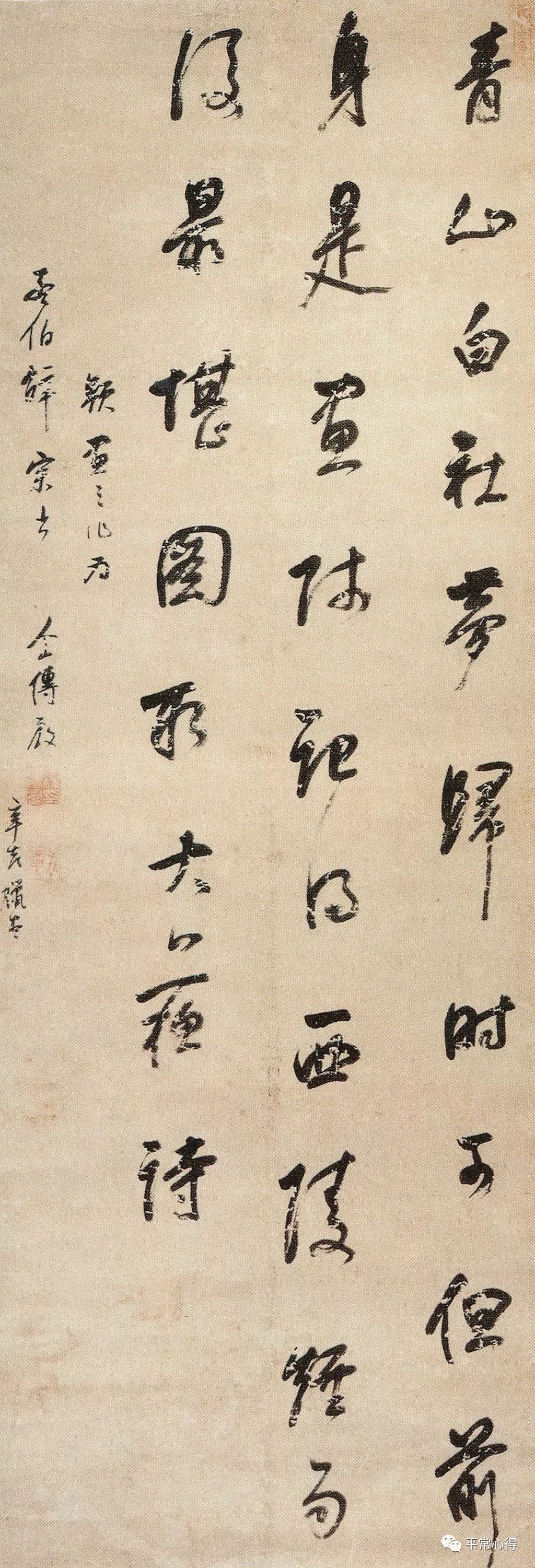

1671年(46岁)《个山传綮题画诗轴》是八大现存最早的独幅书法作品。

1671年(46岁)《个山传綮题画诗轴》,《八大山人全集》第3集第669页。

此时的字体比《墨花图卷》要熟练得多、老辣得多,对董其昌的理解与掌握都十分到位,字的结构、行笔、章法以及用墨的变化,都有显著的董其昌字体的风格了,而且,用笔减少了提按,笔毫压着纸面运行,线条变得厚重起来。这种“压而不提”的行笔,与董其昌又有了某种奥妙的区别,对八大山人书法风格的形成具有重要的意义。

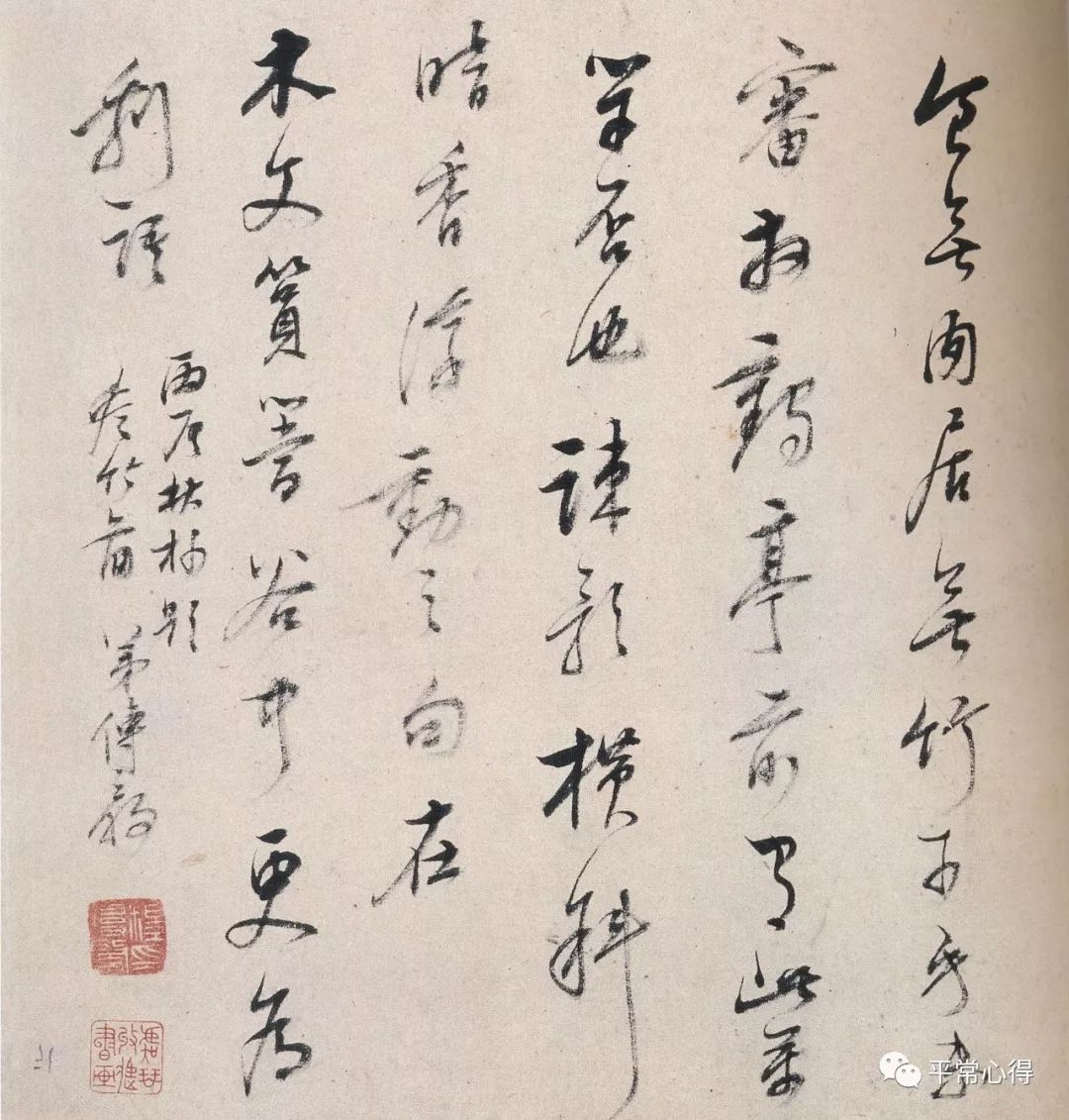

1676年(51岁)《题夏雯看竹图》之二的跋语——

1676年(51岁)《题夏雯看竹图》之二的跋语,《八大山人全集》第1集第38页。

从字形结构、墨色变化、字组安排到整体章法、节奏变化,之四的题诗笔画灵动,气息宁静淡远,都有董其昌的风格和神采,深得董氏神髓。

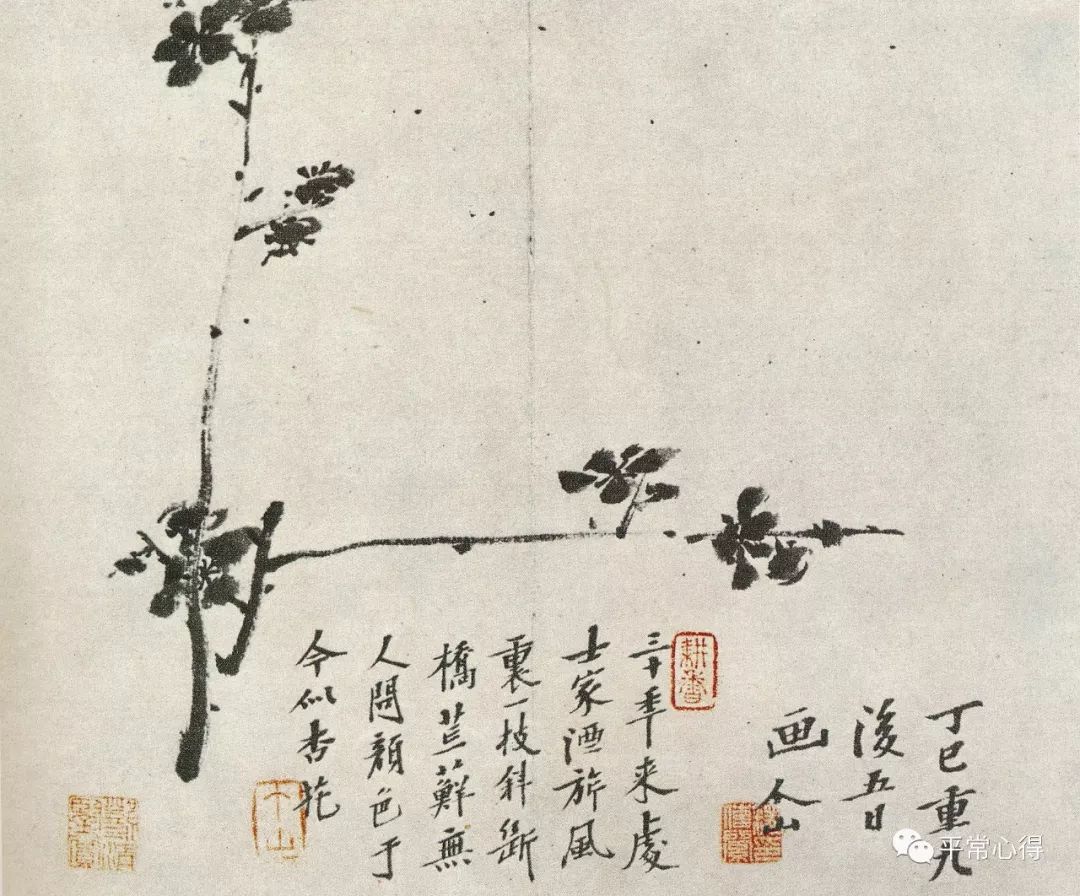

1677年(52岁)《梅花图册》共四开,第四开《书法》用行书写了一首诗“泉壑窅无人……”,则完全是老练的董体。本文有专文分析,此处不赘。我们看第三开上的楷书题诗——

《梅花图册》四开之三《梅花》,《八大山人全集》第3集第674页。

“三十年来处士家,酒旗风里一枝斜。断桥荒藓无人问,颜色于今似杏花。”其书体是在欧体的基础上糅合了米字风韵,参以黄庭坚笔意,写得生动灵活,结体富于变化。

总之,八大出家当和尚前后达30多年,占了他人生时间的一小半。他在僧门逃禅的这段漫长时光,是他的书法历程中的第一时期,主要分为两个阶段,前学欧阳询,后学董其昌;前学楷书,后练行书。

[1]参见薛永年:《论八大艺术》、李一:《八大山人的书画互渗》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·上,江西美术出版社2015年版。

[2]邱振中:《八大山人的书法艺术》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·上,江西美术出版社2015年版,第15页。

[3]邵仲武 张冰:《八大山人的书法艺术》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·上,江西美术出版社2015年版,第68页。

[4]王方宇:《八大山人的书法艺术》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·上,江西美术出版社2015年版,第117页。

本文是对拙著《不语禅——八大山人鉴赏笔记》第6篇的加写。

作者:姚亚平

编辑:陈婷 审核:李薇