读懂“徙木立信”之举的深意

“徙木立信”,立的是百姓对为政者和国家的信任。

作者 | 肖安安

“制定实施中央八项规定,是我们党在新时代的徙木立信之举,必须常抓不懈、久久为功,十年不够就二十年,二十年不够就三十年,直至真正化风成俗,以优良党风引领社风民风。”习近平总书记在二十届中央纪委二次全会上的重要讲话掷地有声,彰显了新时代中国共产党人“打铁必须自身硬”的底气和坚定不移推进全面从严治党的决心。

今年全国两会后,随着党中央在全党部署开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,“徙木立信”一词便频频出现。为什么说制定实施中央八项规定是我们党在新时代的徙木立信之举?其背后到底有何深意?

“徙木立信”释义。

从商鞅变法“徙木立信”说起

“徙木立信”一词源自汉代司马迁的《史记·商君列传》,借指执政者要言而有信,使公众信服。

秦孝公继位后,他意识到必须借助其他国家的优秀人才,才能让秦国变得强大起来。于是,秦孝公发布消息,希望更多人才一起来秦国实现抱负。若是谁的治国之策被采纳了,那就封他做大官,还许给他土地和财宝。

后来,商鞅由魏入秦,向秦孝公三次进献变法之策,最终得到秦孝公重用,秦国试图以商鞅之道变法强国。可推行新法哪有这么容易!为赢得百姓信赖,商鞅想出了一个办法,他命人在秦国都城栎阳的南门口立下一根三丈高的木杆,并发布告称,谁能将这根木杆扛到北门去,便赏赐黄金十两。

话音未落,百姓议论纷纷,更加怀疑其真实性,依旧没人愿意去扛那根木杆。后来,终于有一个大汉半信半疑地将这根木杆搬到了北门。商鞅立即安排拿来五十两黄金,当众赏赐给他,以兑现承诺。

“徙木立信”,立的是百姓对为政者和国家的信任。商鞅作为一个来自他国的变法带头人,要想新政得以顺利实施,难度可想而知。这位立志于变法改革的贤士,最终通过“徙木立信”取得了百姓的信任,保证了变法顺利推行。

经过新时代全面从严治党的革命性锻造,党风政风焕然一新,社风民风持续向好,重塑了党在人民心中的形象。2024年国家统计局的调查显示,94.9%的受访群众对中央八项规定精神贯彻落实成效表示肯定。

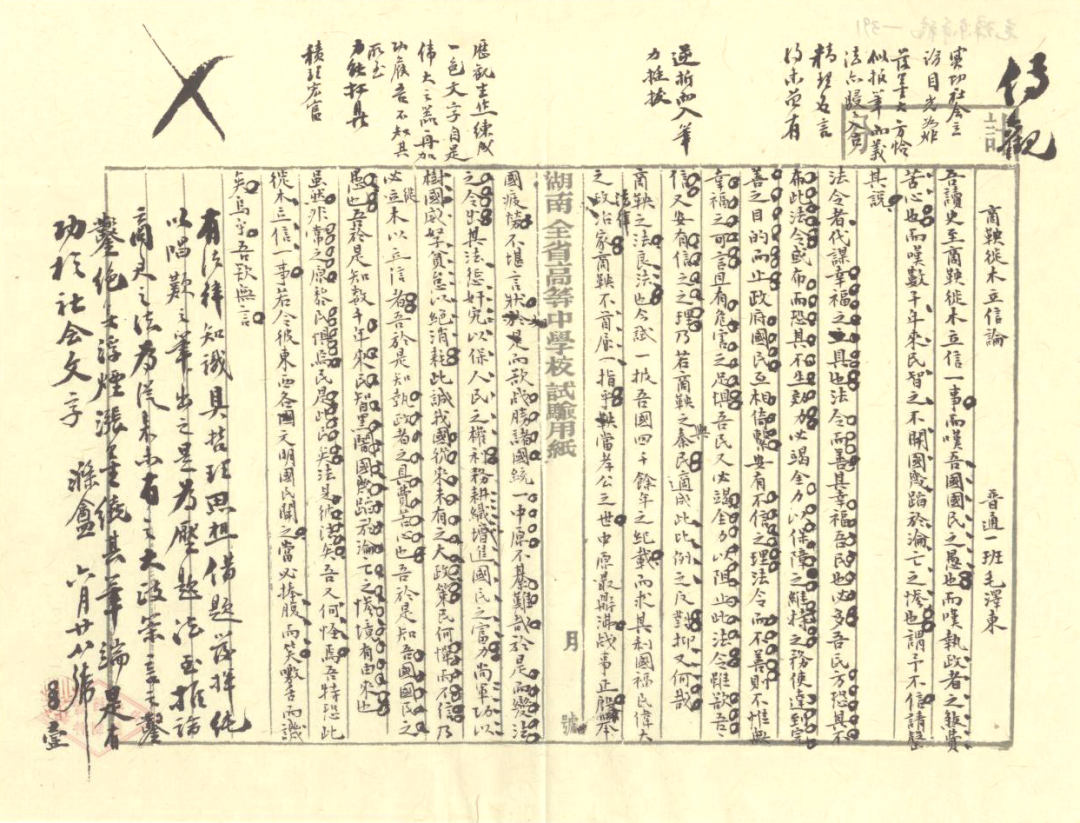

毛主席最早的文稿《商鞅徙木立信论》

在长沙市一中(即原湖南省立一中)的校史馆,有一件镇馆之宝——毛泽东的作文手稿《商鞅徙木立信论》。这是存世的毛泽东在中学时代写的最早的作文手稿,也是他留存下来的最早、最完整的一幅手迹。

1912年春,毛泽东以第一名的成绩考入湖南全省高等中学校(后更名为湖南省立一中)。在6月学校组织的一次作文比赛中,毛泽东围绕读史用史主题,自拟题目,根据《史记》记载的“商鞅徙木立信”故事内容和比赛要求,挥笔写下大气磅礴的《商鞅徙木立信论》,以抒胸臆。

初试啼声,迥异凡响。老师惊叹一个来自农村的中学生能有这样不凡的见解,当即给毛泽东这篇政论文打了100分。作文500余字,小楷书写,深刻论述了以民为本、取信于民的思想,立意高远,论理透彻。

“实切社会立论,目光如炬,落墨大方,恰似报笔,而义法亦骎骎入古”“精理名言,得未曾有”“逆折而入,笔力挺拔”“力能扛鼎”“积理宏富”……在辛亥革命后的民国元年,当时的国文教员柳潜在作文中看到了一个刚满18岁的中学生有如此忧国忧民的思想情怀和改革抱负,惊叹不已,在作文上方写下足足140余字的眉批和总评。

其他阅卷老师看了这篇作文的内容和柳先生的眉批及文尾的总评后,也一致同意柳先生的评价,称赞毛泽东“才气过人,前途不可限量”。

身为前清秀才的柳潜,学识渊博,精通古今文史,推崇梁启超的文风。在聘为国文教员后,他经常鼓励学生多阅读课外书籍,见到写得好的作文,常写上评语给全班学生传阅,《商鞅徙木立信论》就是其中一篇。

“法令而不善,则不惟无幸福之可言,且有危害之足惧,吾民又必竭全力以阻止此法令。虽欲吾信,又安有信之之理?”

毛泽东的这篇文章从立法的角度论述法与民的关系,强调为政者要取信于民,法律、政策的实施必须以民为本,要以百姓为出发点和归宿点;有了好的法律和政策,还要一以贯之去执行,有法不依,执法不严,不能取信于民;遇事不公正,办事不透明,也不能取信于民。

毛泽东特别赞赏商鞅“徙木立信”之举,称之为“良法”。《商鞅徙木立信论》是毛泽东在“立法”“立信”“立民”等一系列思考上的启蒙与开端。可以说,毛泽东的忧国忧民意识,在青年时代就在中国社会现状的忧思及国民相倚相依的洞察中深刻体现。

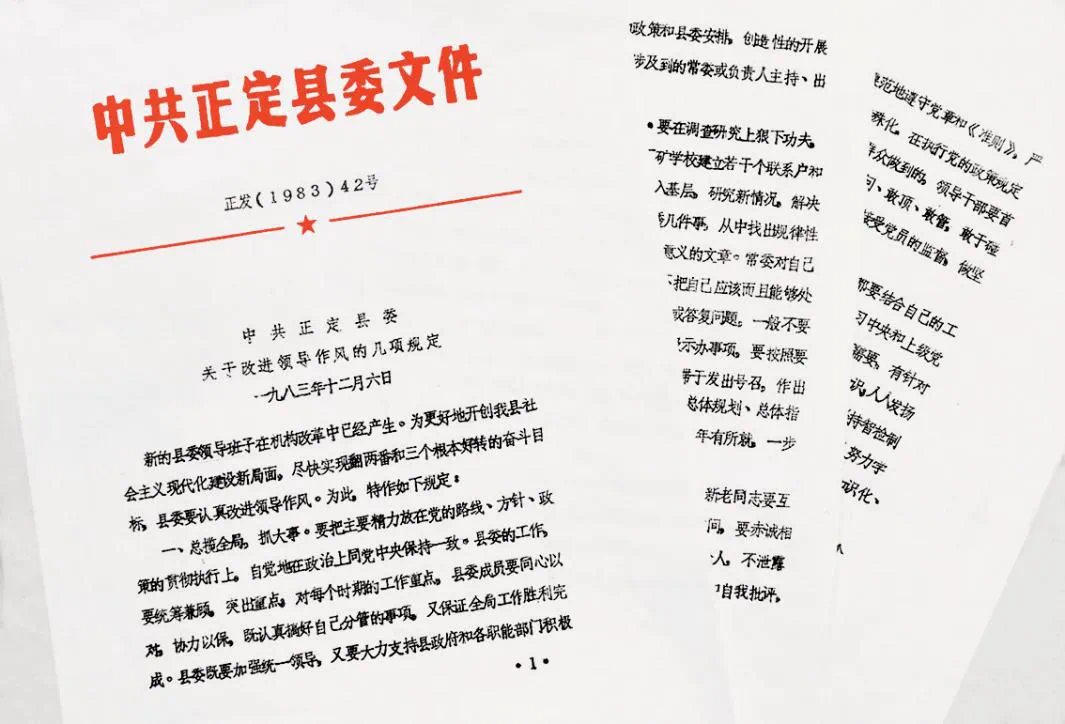

1983年12月6日,正定县委印发改进领导作风“六项规定”。

在正定县的“徙木立信”之举

1983年12月6日,正定县委印发改进领导作风“六项规定”。这份“正发(1983)42号”文件,内容共6条,总计1200余字,是习近平担任河北正定县委书记时主持制定的。

文件包括“总揽全局,抓大事”“反对官衙作风,注重工作实效”“搞好‘一班人’团结,维护县委领导的统一”“以身作则,不搞不正之风”“加强学习,不断提高领导水平”“树立雄心壮志,为四化争先创优”等6项内容。

当时的正定县委为何要制定改进领导作风“六项规定”?

原来在20世纪80年代初,正定出现了钻改革空子发不义之财、巧立名目大吃大喝等歪风。有的生产队负责人公然违反规定,砍伐田间树木谋取私利。群众评价这样的干部作风:听了不信,看了不服。

在一次全县乡镇党委书记、乡镇长会议上,习近平严厉地说:“决不能让搞不正之风的人得到半点便宜。唯此,才能刹住新的不正之风,做到令行禁止。”

党的作风就是党的形象,关系人心向背,关系党的生死存亡。

一天,习近平把县委办的几位同志叫到办公室,说打算出台一个关于改进领导作风的规定。按照他的思路,工作人员迅速起草文件,提交县委常委会研究。没多久,《中共正定县委关于改进领导作风的几项规定》正式印发。

“我们党的执政基础很牢固,但如果作风问题解决不好,也有可能出现‘霸王别姬’这样的时刻。我们一定要有危机意识。人心向背事关重大,失去了民心,党就有危险。”40多年前的“六项规定”与今天的中央八项规定一脉相承,是我们党驰而不息推进作风建设的生动体现。