“文节俱高”的江西人

在华夏大地的版图上,江西以其独特的人文魅力和深厚的历史底蕴占据着重要的一席之地,素有“耕读治家,文节俱高”的美誉。这一赞誉并非凭空而来,而是在千百年的历史长河中,由江西人民的生活实践、文化传承和精神追求共同铸就。

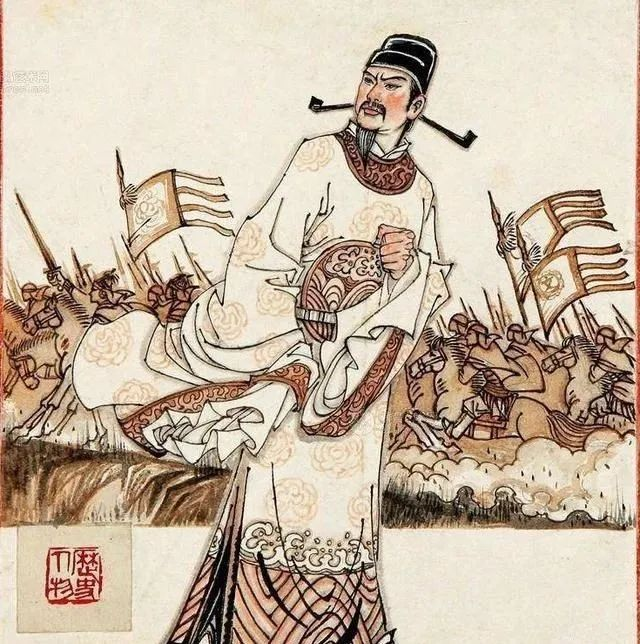

杨万里

所谓“文节俱高”指的是不仅有文采,而且有气节、重廉耻、能担当。首次将江西人的“文章”与“气节”放在一起论述的是南宋时四川人李道传,在讨论刚去世的江西籍名臣杨万里的谥号时,他上疏论道:“窃观国朝文章之士,特盛于江西……所以光明俊伟,著于时而垂于后者,非以其文,以其节也。”对江西“文章节义”之风极其赞赏。李传道特别强调了传统社会评价文人的重要标准,即“文节俱高”。“盖文不高则不传,文高矣而节不能俱高,则虽传而不久。”

李道传文中列举的八九位宋代江西文节俱高的代表人物,几乎每一位都是当时文学、史学、哲学各领域的翘楚。而在气节方面,欧阳修公道正派,秉持气节;在朝为官,虽屡遭贬谪,始终力挺范仲淹等改革派,公开斥责趋炎附势、颠倒黑白。死后赐谥“文忠”,无人不服。王安石变法虽争议颇多,但他人格正直,作风严明,政敌司马光都称赞他“文章节义过人处甚多”。刘敞、刘攽兄弟博览群书,耿直敢言,“政事之美,如循古吏”。曾巩、曾布兄弟是王安石变法的支持者,曾布断然拒绝司马光修改役法的要求,展现了不趋炎附势的品质。李觏出身寒微,一生以教书为业。但他从“愤吊世故,警宪邦国”的立场出发,不遗余力地对时政提出批评与建议,为庆历改革提供了理论支持。刘恕同样擅长史学,与刘攽一道辅佐司马光修《资治通鉴》。他虽与王安石是同乡,但仍直言变法的弊病,王安石为之变色,而刘恕“不稍屈”,表现出耿直的气节。黄庭坚一直坚持高尚人格操守,所以屡遭奸党打击,仕途坎坷……

文天祥

两宋时期江西被称为“文章节义之邦”,庐陵为其代表。先是欧阳修,不但被尊为天下文宗,而且忠言直道,辅佐三朝,天下景仰,逝世之后,赐谥“文忠”;再是杨邦乂,两宋之交时,被金兵俘虏,拒绝投降,宣称“宁作赵氏鬼,不为他邦臣”,慷慨赴死,赐谥“忠襄”;再有编修官胡铨,上书请斩与金兵议和的秦桧及其助手以祭岳飞,被除名,死后赐谥“忠简”。南宋末年,文天祥以一介书生之躯,奋起抗元。他兵败被俘后,宁死不屈,写下了“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的千古名句,其爱国精神和坚贞气节,激励着无数后人。