“中国航天日”为何是每年的今天?

经任务总指挥部研究决定,中国瞄准4月24日17时17分发射神舟二十号载人飞船。

图:神舟二十号航天员陈冬(中)、陈中瑞(右)、王杰(左)。

4月24日,也是“中国航天日”。你知道“中国航天日”为何定在每年的今天吗?

1969年10月的一天,已经连续参加几个会议的周恩来总理,迈着略显疲惫的步伐走进人民大会堂的江苏厅,准备听取一场非常重要的科研汇报。

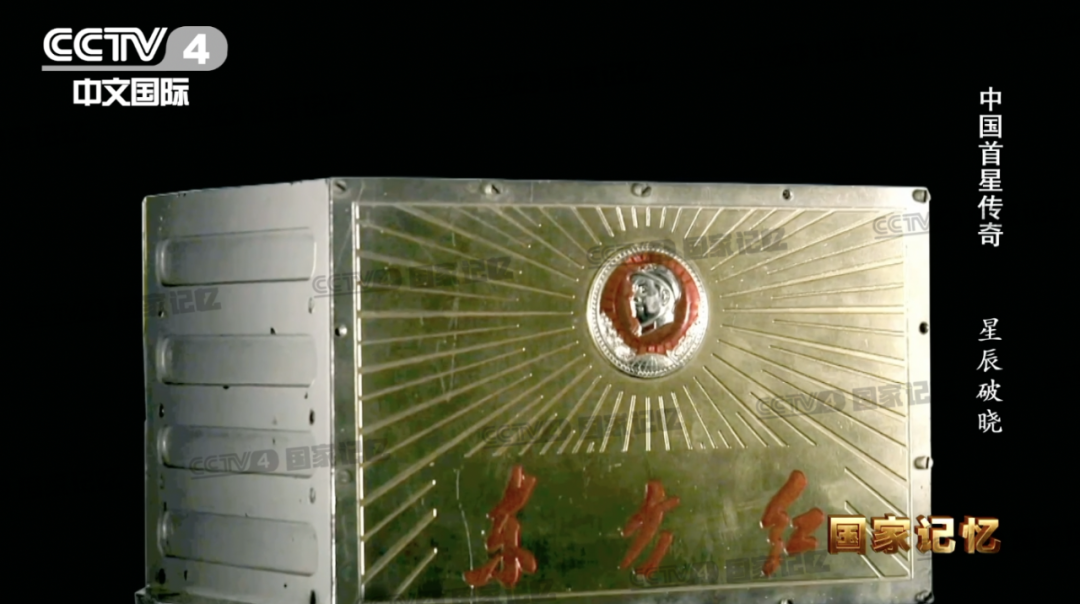

就在几天前,中国空间技术研究院完全自主研制的中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”已经基本完成。一得到卫星完成的消息,周总理立即在百忙之中安排出时间,要亲自对这颗卫星进行验收。

1965年,“651会议”制定出了关于研制人造地球卫星几项关键的总体设计方案。1968年2月20日,以中国科学院卫星设计院等十多家科研单位为基础,正式组建成立了中国空间技术研究院,钱学森出任院长,孙家栋担任型号总体设计室主任,戚发轫等18位不同专业的骨干也被抽调过来。不到四年时间,“东方红一号”卫星问世。

人民大会堂的江苏厅里,当周总理认真听取了钱学森和孙家栋的汇报和讲解后,提出了一个关键问题:卫星一旦发射出去,用什么来证明它确实是发射上天了呢?原子弹爆炸之后人们能够看到蘑菇云,那么在浩大的宇宙空间里,用什么向全世界证明中国的第一颗人造地球卫星的确是成功上天了呢?

其实这个问题的核心,也正是“651会议”之后,中央对卫星本体的技术指标所提出的要求:抓得住、听得到、看得见。

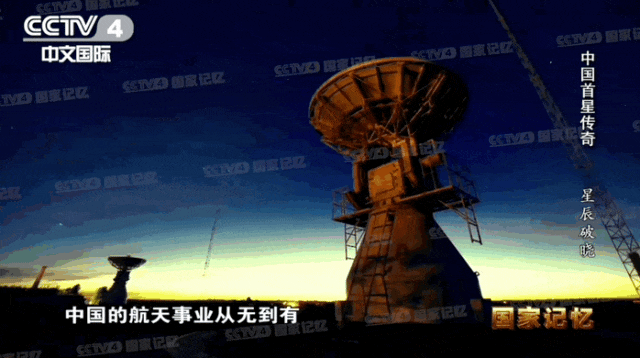

“抓得住”是指卫星升空后,能够与地面取得联系。为了防止卫星上天之后就像断了线的风筝一样,需要进行不间断的观测和监控。因此,科研人员在多地建立起卫星测控站,为“抓得住”卫星做了准备。

“听得到”是让全世界都能够听到卫星播放的《东方红》乐曲。

究竟什么样的乐器和声音最适合演绎这段旋律呢?一位名叫刘承熙的专家在北京火车站找到了灵感——因为在车站钟楼整点报时的钟声,正是《东方红》乐曲。刘承熙决定将这种钟声的节奏与铝板琴的琴声相结合,来演绎《东方红》乐曲。不久之后,在北京乐器研究所和上海国光口琴厂的大力协助和支持之下,乐音装置终于制作成功了。

为了让卫星传出的乐曲能够被地面上所有型号的收音机直接接收,技术人员想到采用接力传递的方式,将卫星播放的《东方红》乐曲传送下来,通过地面接收站解码之后,再发送到中央人民广播电台,然后通过电台向全世界转播。

还剩最后一项,那就是“看得见”。如何让这颗直径仅有一米的卫星在数百甚至数千米外的太空被地球上的人们用肉眼看见呢?

谁也没想到,当年刚刚出现在北京各大商场里的一种新型折叠雨伞给了科学家们灵感。

沈祖炜

时任七机部第八设计院 技术员

一把折叠伞最少也要二十几块钱,工资的一半就去掉了,所以当时很少有人买。我们就到百货大楼去看,拿了折叠伞来问,撑啊收啊,看看这是什么原理。

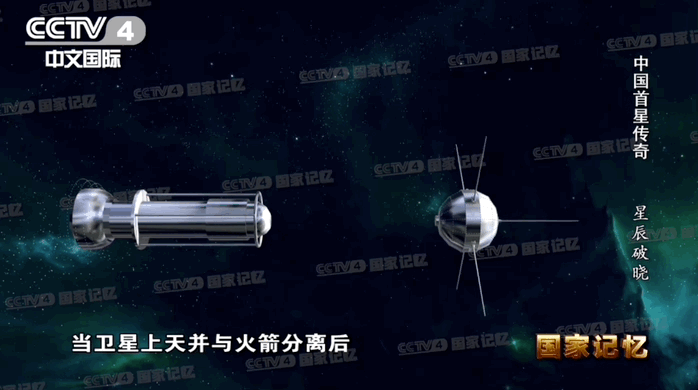

就这样,沈祖炜花了将近一年的时间钻研,最后给出了一个可行性方案:为了确保人们用肉眼就能在太空中准确找到卫星,运用折叠伞的原理,在运载火箭的第三级上安装一个可以撑开的观测体,当卫星上天并与火箭分离后,第三级火箭上的观测体顺势撑开,形成一个超过卫星本体的巨大圆球,再通过反射太阳光达到肉眼可观测的亮度。

就这样,“看得见”的问题也解决了。

1970年4月24日21点35分,“长征一号”运载火箭搭载着“东方红一号”卫星奔向太空。15分钟后,喀什观测站捕获卫星数据,中央人民广播电台收到卫星上传出的清晰嘹亮的《东方红》乐曲。

自此,中国成为全世界第5个有能力独立研制和发射人造地球卫星的国家。

中国航天事业从无到有,从小到大,从弱到强……奠定这一切基础的里程碑正是“东方红一号”卫星。因此,从2016年开始,国务院将“东方红一号”卫星成功升空的4月24日,设立为“中国航天日”。