【知否知否】(十)“君子好逑”求什么

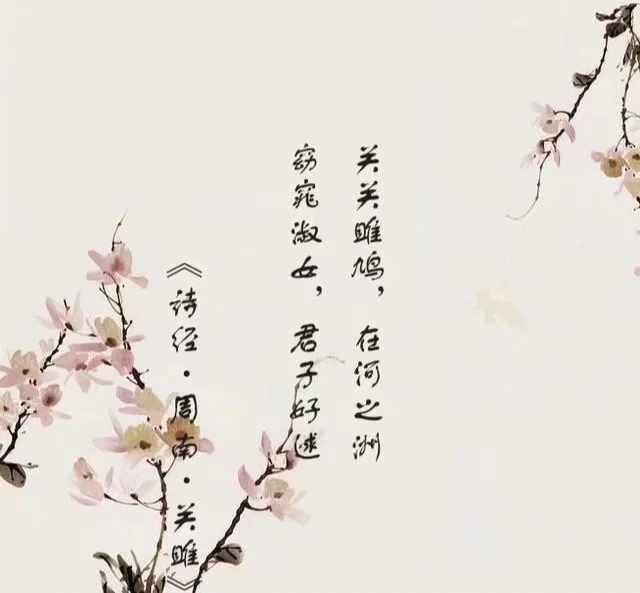

年少时,在语文课堂上,老师用充满激情且抑扬顿挫的语调朗诵出自《诗经·周南·关雎》的名句:“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑”,引导我们感受中国古典诗歌的“起兴之美”,声情并茂地描绘了一幅动人唯美的画面:关关和鸣的雎鸠鸟,相鸣相伴在春水初生的小洲上。那美丽贤淑的女子,寓意纯真、美好的爱情,是君子追求的理想伴侣,仿佛看到一位温文尔雅风流倜傥的君子,对着容貌姣好、身材苗条的姑娘倾诉着爱慕之情……

从此,我似乎渐渐懂得,“窈窕淑女,君子好逑”这一名句,早已超越了文字本身,是中华文明跨越时空最古老的爱情宣言,成为中华文化的“精神符号”,更是现代人传递真挚情感的“通用语言”“共情密码”。

有学者曾指出,这种“发乎情、止乎礼义”的表达,是古人所推崇的夫妇之德的典范,体现了儒家对于婚姻和家庭伦理的重视,奠定了东方含蓄深婉的情感美学。

然而,如今当拂去厚重的历史尘埃,回到《诗经》本身的文化语境,我们不得不重新拷问:“君子好逑”求什么、有何求?

从本义溯源,雎鸠是一种水鸟,古人认为雎鸠雌雄固定相伴,象征专一的爱情。据马瑞辰在《毛诗传笺通释》和《方言》中解释:“‘窈窕’二字叠韵,皆幽部字……‘美心为窈,美状为窕。’”因此,“窈”,为深邃、文静;“窕”,为美好;而“窈窕”,形容女子文静美好的样子,强调的是德貌双全的品性、内心美好与仪态优雅的结合,而并非单纯指身材好或容貌美;“淑”,为善良、美好;“好逑”,“逑”通“仇”,匹配、配偶之意,是君子追求“好的对象”或“理想的佳偶”。

掀开漫长的时空门帘,拂去厚重的历史尘埃,其实,不难发现,诗中所言“君子好逑”求的不仅仅是“窈窕淑女”般的浪漫情爱,而是杂糅“醉翁之意”在其中……

“后妃之德”的象征。汉代《毛诗序》将其解读为歌颂周文王后妃太姒的美德,认为她能“求得淑女以配君子”,辅佐君王,体现了理想的后妃形象。这种解读,虽有附会之嫌,却反映了这首可能源于民间的情诗纳入宫廷伦理的框架,被赋予了政治伦理内涵。宋代朱熹在《诗集传》中作了进一步发挥,认为雎鸠“生有定偶而不相乱”。如此种种解读,显然服务于汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”的政治需要而阐释构建的统一思想体系,其核心是赞美与君王相匹配的、内敛而高尚的美德,而非简单的男女爱慕。

“人伦之始”的教化。司马迁在《史记·外戚世家》中更进一步认为“《关雎》之德,为风始,所以风化天下而正夫妇也”。儒家认为,夫妇关系是人伦之始,是家国安定的基础。因此,“君子好逑”以及最终的和谐结合,被视为符合礼仪的、理想的婚姻典范,具有“正夫妇”的教化作用。可见,君子所求的不是美女,而是“德”才兼备的淑女。

“挚而有别”的隐喻。东汉经学大师郑玄在《毛诗笺》中将其解释为“王雎”,据说这种鸟“挚而有”,雌雄之间保持适当的距离,成为夫妻关系的典范。然而,先秦文献中的雎鸠形象又与后世儒家建构的贞洁象征大相径庭。据《淮南子·泰族训》直言:“雎鸠之鸟,击而必杀。”原来,雎鸠并非温顺的水鸟,而是一种凶猛的渔猎者。现代学者闻一多在《诗经通义》中考证,雎鸠即鱼鹰,这种鸟捕鱼时凶猛精准,发出“关关”的刺耳叫声。这一形象,不仅与儒家诠释的“挚而有别”显然形成鲜明对比,可能蕴含着某种难以言说的弦外之音……

掩卷沉思,其实,“君子好逑”这一名句,就像一面多棱镜,每个时代都呈现出多元的意蕴内涵,每个人都能从中看到自己的影像。从政治隐喻到爱情颂歌,从凶猛雎鸠到贞洁象征,改变的是阅读它的眼睛。真正重要的不是确定它的“本义”,而是解读这种不断被重新诠释的过程本身。也许,这正是中华传统文化创造性转化、创新性发展的奥秘所在。

诚如有人说得好:“对《诗经》的解释,永远没有唯一的标准答案”。在追求本义的同时,我们更应该尊重时代赋予这些诗句的新内涵。正是这种不断的诠释,才让《诗经》历经三千年依然熠熠生辉!