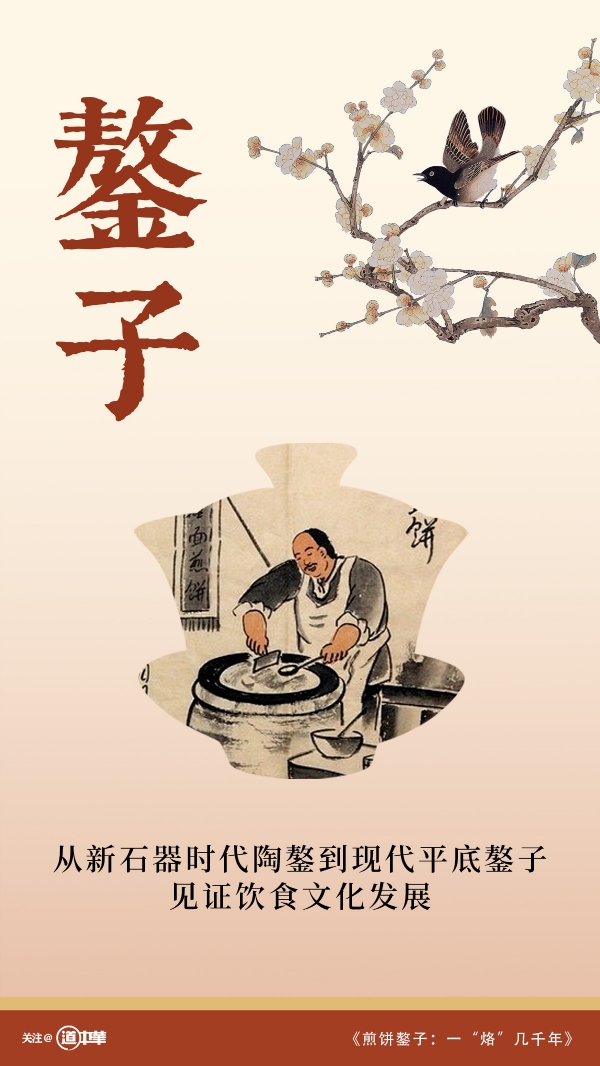

鏊子:传承千年,见证中华饮食文化交融的瑰宝

在中华饮食文化的璀璨星河里,鏊子,这个看似平凡的器具,却有着非凡的意义。它不仅是制作烙馍和摊煎饼的关键工具,更是一部活生生的饮食文化发展史。

追溯古代,鏊子最初由薄石头精心打磨成龟背状,随着岁月的变迁不断演变。我国新石器时代遗址出土的陶鏊,有力地证明了当时我们的祖先已然熟练掌握烙焙食物的高超技术。而后,青铜器、铁器相继登上历史舞台,陶鏊逐渐被取而代之,像汉代带盖弦纹青铜鏊、辽金时期常见的铁鏊等,它们皆是不同时代饮食文化发展的珍贵见证。

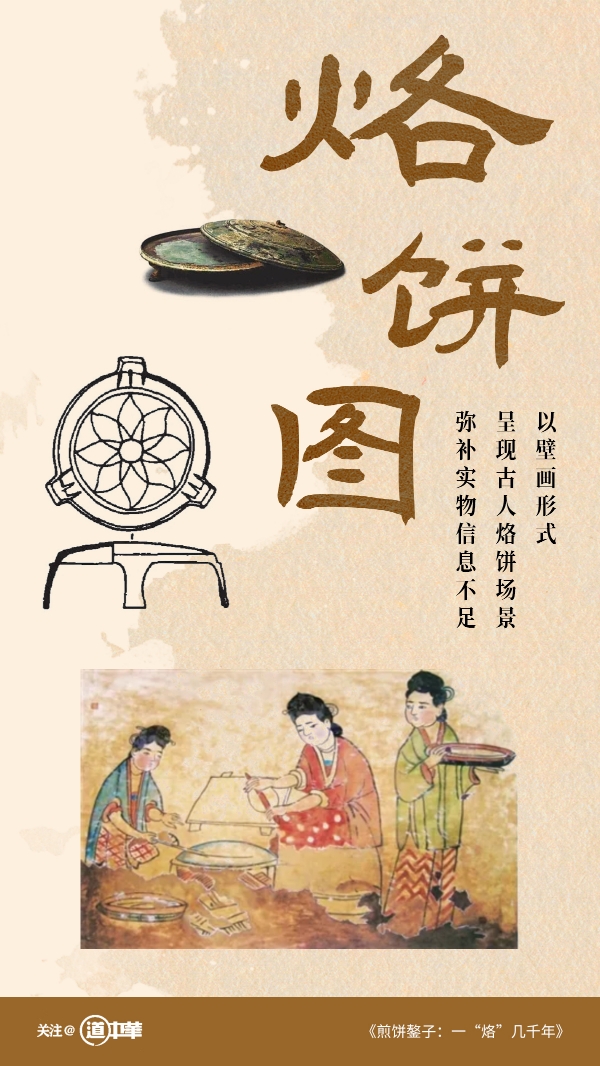

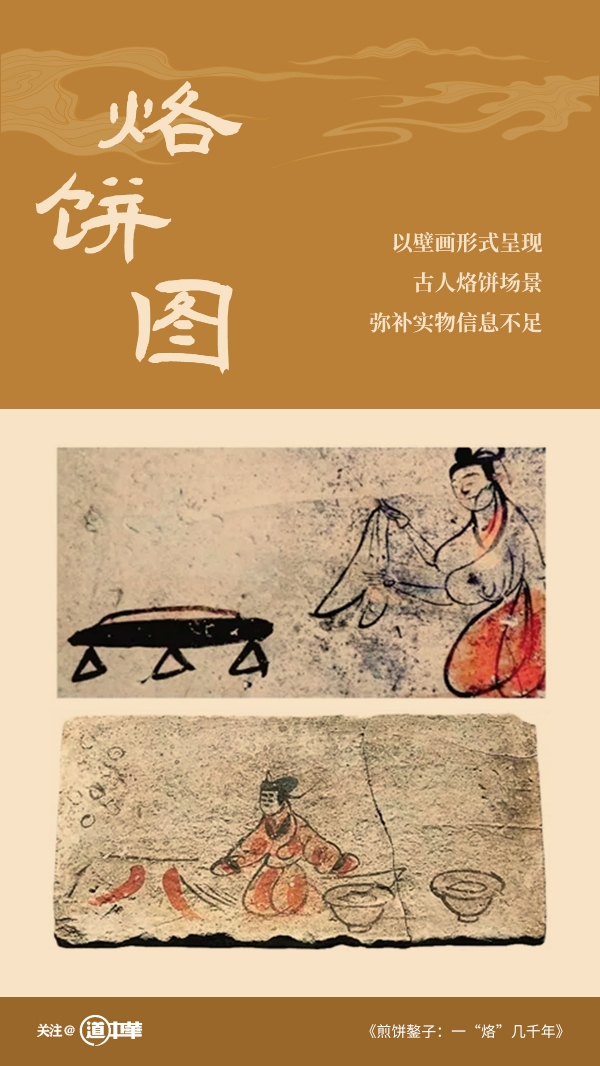

考古发掘中的“烙饼图”更是意义非凡,它如同时间的钥匙,保存着珍贵的文化信息,巧妙地弥补了实物信息的缺失。魏晋时代的壁画砖墓中,有多幅生动的“烙饼图”。1972 年嘉峪关市魏晋壁画墓中的一幅图里,一位女子正手持面皮,小心翼翼地往鏊子上放;1993 年酒泉市果园乡西沟村魏晋墓的“烙饼图”中,女子则跪坐烙饼,神情专注。2003 年河南省登封市高村宋代壁画墓的“烙饼图”更是生动写实,三位女子分工明确,整幅画色彩艳丽,人物栩栩如生,让古人使用鏊的场景直观地展现在我们眼前。

我国古代鏊子相关遗存大多集中在北方,这与北方以粗粮为主的主食结构息息相关,烙馍、煎饼这类美食在北方大地诞生并传承。烙馍,源自中原,拥有两千多年的悠久历史,其名称还源于楚汉时期的动人传说。而煎饼,相传与三国时期的诸葛亮有着不解之缘。不仅如此,不少文人雅士也对煎饼青睐有加,五代王定保、清初蒲松龄、清代袁枚都在各自的作品中有相关记载。摊煎饼所需的工具,如鏊子、筢子、油擦子等,缺一不可。煎饼便于长久保存,还曾作为军粮,冯玉祥将军更是赋予它“抗日饼”的光荣称号。

鏊子在饮食文化传播中扮演了至关重要的角色。新石器时代,陶鏊遍布中原;辽金时期大量涌现,这充分体现了少数民族对中原饮食文化的积极吸收。在人日这个特殊的节令,北朝、唐代及契丹人都有食煎饼的习俗,生动地反映出饮食文化在不同民族和时代间的传承与交融。

在新疆巴里坤哈萨克自治县,至今还保留着过年“家家支鏊子,户户烧干粮”的传统习俗。过去,人们用传统的凸面鏊子制作干粮,如今,时代的车轮滚滚向前,工具和食物都发生了变化。传统的凸面鏊子部分被平底鏊子替代,还衍生出别具特色的“鏊子肉”。这小小的鏊子,宛如一位沉默的见证者,从古至今,目睹着中华各民族饮食文化不断交融的精彩历程,承载着浓浓的生活气息与深厚的民族情感。每一次使用鏊子,都是对传统文化的一次致敬,每一口用鏊子制作的美食,都饱含着中华民族对生活的热爱。让我们铭记这些文化瑰宝,传承这份爱国情怀,因为它们是中华民族的骄傲!