文港谷市街记忆

谷市街记忆

文/郑明

一

小时候,最喜欢过年过节,最喜欢去外婆家。外婆家在文港附近的南岸村,所以每次去,我都是要到文港街上去看看的。

文港街农历一四七是墟日。正月初四,是我去拜年的固定节目。告别外婆就到了街上,看看街上的人都是匆匆忙忙购物,然后回家,不知为什么心里冷冷清清的。

而端午不一样,五月初四,同样是墟日,还有很多人提着自己做的笔头,集中在一条街上叫卖。

卖笔头的笔市其实就在街道的进口处。从南岸村到张罗村,再往南走不足一华里,就到了文港,从小巷子进去,过几排房子,再过一口水井,就是信用合作社,笔市就在这里。

如今见证过当年改革开放文港笔市繁荣的信用合作社还在,“进贤县文港信用合作社胜利分社”“合法金融机构”的牌子似乎在与人低语,呢喃的声音分明是诉说它的过往曾经。

笔市只一条街,长约二百米,宽约十米,加上沿街两边的店铺,店铺里面,木头柱子上,是一个个钉子,钉子上挂的是一串串笔头,文港人叫毛头,还有卖笔管的,卖兔皮的,构成笔市的全景图。

我见过的墟日,笔市是塞满了人的。大概因为过节,大家都要把手中的东西卖掉,回去还要买点吃的、穿的、用的回去。

走在笔市,乱糟糟的,你根本听不清谁在说什么,沿着街道走着,看着店里琳琅满目的毛笔,看着店里站满的人,有的在和老板谈话,有的在店里四处看……店外,更多的人在摸着别人做的笔头,用手捋一捋,也有人拦着肩上满是兔皮的人,顺着兔毛摸一摸,随后如果是老江湖,两个人的手会伸到袖子里瞎比划一阵,然后眉开眼笑地一手付钱,一手交货,满意地离开了。

就这样一直走到笔市的尽头,我总愿意往左转弯,倒不是想去文港中学(那时还不到读初中年龄),而是在不远处有个新华书店,在书店里,可以免费看很多书,有个美人鱼的小人书,我看了几遍,到现在还记得。

从笔市往右手转弯,到西边大约四十米,就到了一个广场,说是广场,其实是个露天农贸市场,猪肉蔬菜水果布匹啥都有。

到了农贸市场那里,对小孩子的诱惑就是零食。我印象深刻的是文港有一种麻花,拿在手上有拳头一样大,一个要五分钱,比起温圳二分钱一个的要大许多。当然,因为懂事(其实是穷),我只是看看而已。

然而总是很幸运,每次走在农贸市场,就会有一个父亲的老伙计、老朋友胜德师父叫住我,把我拉到一边,买上十来个大麻花,叫我在路上吃几个,还有几个可以拿回家慢慢享受。他对我这么好,可惜我没有缘分,长大后不能真正叫他一声师父。

还有我听到的笔市。

因为距离夏布之乡张王庙、李渡很近,在文港的墟日,很多做夏布生意的会来文港收缁。缁是什么?其实就是妇女绩的麻,再用一根竹管绕成团,然后在中间绑扎一下,形成8字形的东西。我外婆就是绩麻高手,她绕的缁又白又均匀,是最抢手的。她的缁也脱手最快,早上三四点的早市,外婆早早就回来了,而别人织的黑魆魆的缁,到天亮都卖不出去。正因为这样,很多人都委托外婆帮忙,因为她们知道,外婆手上的缁,就是再差,也能很快卖掉,真是怪事。到了四五点钟的时候,笔头早市又开张了,一些制笔人将自己的作品提在手上,叫卖着,快到天亮时,早市才彻底结束,到了八点钟以后,才是真正意义上的墟日。

这就是我对文港早期笔市的记忆,我甚至不知道笔市那条街叫什么名字。直到后来,在和文港制笔师傅的密切接触中,才知道那条街叫“谷市街”,也有的称呼“谷市上”,名字的由来从字面上推想可知,买卖谷子的地方,当然谷子只是个代表性符号。

二

和我一样对谷市街有深刻记忆的还有李秋明。

他说,文港当时非常小,以老乡政府附近为边界,乡政府门口有一条狭长的街道,因为狭长,人们叫它扁担街。扁担街对面是文化站,再过去就是农贸市场、谷市街,然后是新华书店、药店,到了文港中学那边就是稻田,是文港街的边界了。

上世纪七十年代,李秋明父亲就在谷市街,和那些制笔人打交道,做着笔行业的牙人。李秋明本是李渡人,出生在李渡镇前街,距离清远渡千米左右。

而李渡又是最早的毛笔之乡。秦朝时期的郭解、朱兴就是乘着船,来到当时的清远渡登岸,并定居下来,从此书写古临川文化的宏伟篇章。

但是到了上世纪六十年代,李渡焦石拦河大坝的修建,切断了水上交通,抚河的交通优势顿失,李渡、文港成为孤岛,千帆竞发终于成为历史。同时也把李渡成熟的工商贸易市场打破,切断了李渡毛笔与外界交流,李渡毛笔逐渐走向衰弱,从而完成从李渡毛笔到文港毛笔的变迁。虽说一脉相承的抚河文明,是毛笔文化源源不断的根,虽说李渡和文港,都有说不清的缘分,但是,终究在文港并没有形成完善的市场。

历史总是前进的。很快,很多制笔人拿着自己的作品,自发来到文港乡政府门前的扁担街,进行最原始的交易。天长日久,慢慢的,市场就这样形成了。不久,市场牵到离乡政府不到300米的一个巷子里,形成了笔市。

这个巷子就是谷市街。

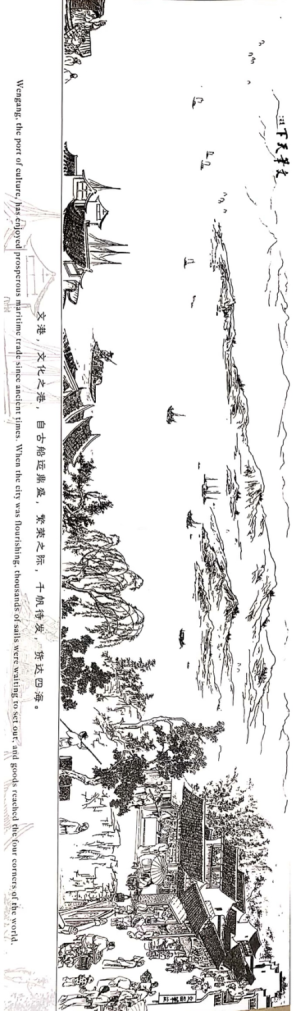

李秋明结合李渡、文港毛笔渊源,画了一幅画,名字就是《文笔天下》:

画面里,抚河的水在静静地流淌着,大大小小的帆船在挪移,对岸是李渡中洲岛,长着稀稀疏疏的树木,几无人烟。

近岸处,是文港的谷市街。柳树的稀疏衬托着笔市的繁华:

这边,翘首以盼的文人还未上岸,那边墨客已在挥手告别;岸上,有来过多次的在引伴看笔庄,那边有在二楼的茶楼,挥手呼朋;也有三五读书人在店里和庄主谈论笔墨,也有几个猎人带着新猎的兔子来换兔皮,更有当地的短衣帮挑着担子,卖点梨子、柿子,甚至还有固定的摊贩支着伞,守着茶摊、豆腐摊,等待顾客。

当然,最喜欢到笔市来的,是那些尚未长满牙齿的小儿,呼喊着,被娘牵着,来吃些小零食,来看穿着长衣人的稀奇。

如今,谷市街风光早已不在,它只是留给全文港人的集体记忆。我在文房四宝群里征集谷市街老照片,没有结果,到文港镇政府询问,也没有,甚是遗憾。我在想,如果政府或者机构能够打造一下,还原一下谷市街,那必定是挺美的事!