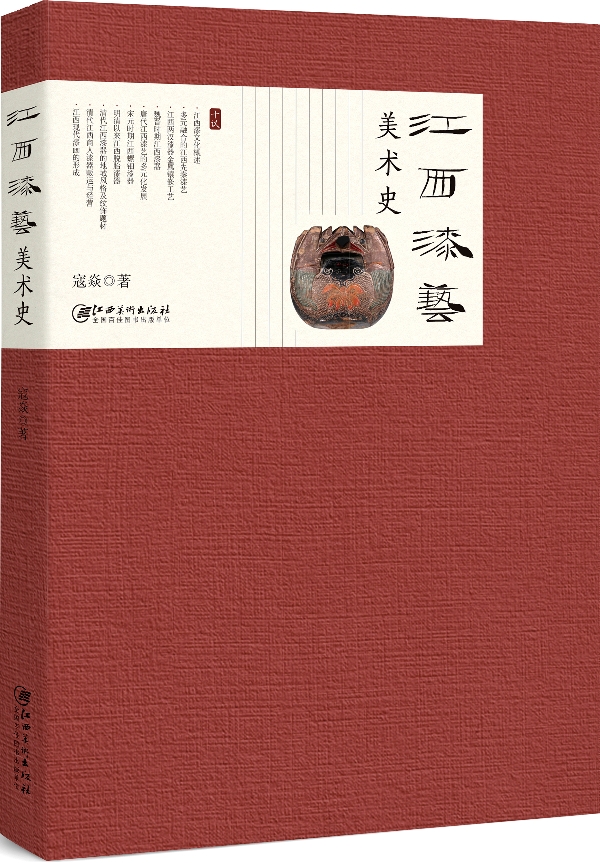

朱虹|《江西漆艺美术史》:漆艺长河中的文明对话

《江西漆艺美术史》:漆艺长河中的文明对话

朱 虹

寇焱著 江西美术出版

江西地处长江中下游南岸,古称“吴头楚尾,粤户闽庭”,乃“形胜之区”,具有区位优越、交通便利、资源丰富、文化璀璨等众多优势。作为中华文明的重要发祥地之一,江西自古就是南北文化交融的枢纽,这种独特的地理位置和文化背景,孕育了江西漆艺“兼容并蓄、融创出新”的艺术特质。

近日,寇焱所著的《江西漆艺美术史》由江西美术出版社出版发行,是一部系统梳理江西漆艺发展历程的学术力作。该书以动态文明交流为视角,揭示了江西漆艺在长江流域乃至全球范围内的互动融合。从新干大洋洲商墓出土的朱漆残片,到元代远销日本的庐陵螺钿漆器,再到民国时期在巴拿马国际博览会上大放异彩的脱胎漆器,江西漆艺始终以其独特的艺术语言参与着中华文明的构建与世界文明的对话。这一研究不仅填补了江西区域工艺美术史的空白,更从全球史的视角重新审度了江西漆艺的文明史意义。

在拓展中国话语创新的广阔文化空间中,传统工艺美术的学术研究具有特殊意义。通过对地方文化资源的系统整理和理论提升,不仅增强了我们对中华文化多样性的认识,也为中华优秀传统文化的国际传播提供了学术支撑,《江西漆艺美术史》的问世正契合了当前文化建设的时代需求,展现了中华优秀传统文化的深厚底蕴。该书采用跨地域、跨文化的视角,将江西漆艺置于更广阔的文明交流背景中进行考察,作者基于扎实的田野调查与翔实的文献考证,以历时性研究为主线,从工艺技术、艺术风格、文化制度、宗教信仰及商贸活动等多维度展开深入探讨:在工艺技术层面,系统梳理了从商周髹绘工艺到清末脱胎技法的演进轨迹,尤其对汉代金属镶嵌工艺进行了类型学分析;在艺术表现层面,既阐释了汉代漆器“煌煌盛美”的审美特征,又解读了魏晋漆器图式的叙事结构与髹饰语言;在制度文化层面,重点考察了清代内务府造办处与江西漆器生产的互动机制,揭示了官方制度对地方工艺发展的规制作用;在宗教影响方面,考证了唐代素髹钵体的黑漆工艺与佛教律制的关联性;而在商贸流通领域,则系统整理了江西商人漆器贩运网络与经营模式。这种多维互证的研究方法,不仅构建了江西漆艺从技术演进到审美表达的完整谱系,更创新性地建立了融合物质文化、艺术形态与社会机制的综合研究框架,为地域工艺美术研究提供了新的范式。

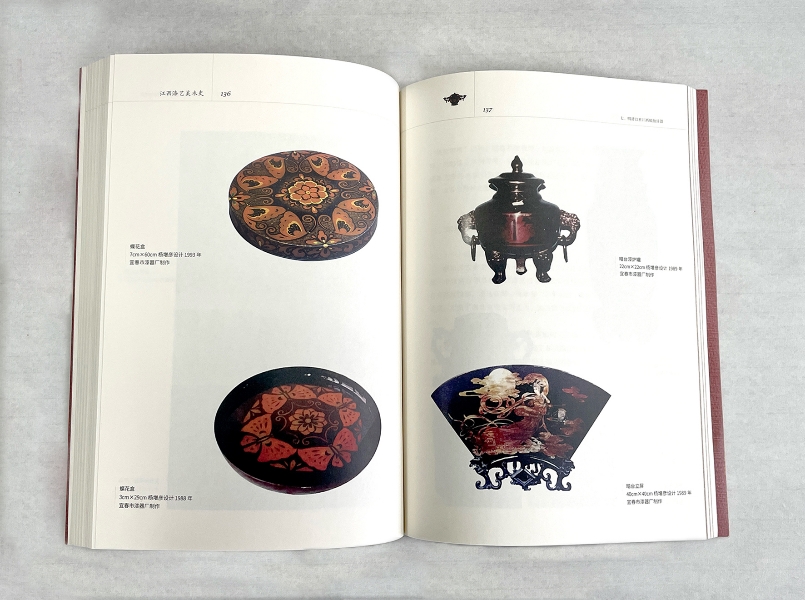

该书在呈现形式上的一大特色是采用了图文互证的叙述方式,全书收录了百余幅珍贵图片资料,包括考察过程中的实拍照片、考古出土实物图片、博物馆藏精品图录、文献影印件、民间收藏遗存等,这些图像资料与文字论述形成了有机的互文关系。其中,贵溪崖墓出土的木奁纹饰与李洲坳墓出土的雕花漆勺纹饰进行对照呈现,使读者能够直观理解早期漆工艺技术特征与工艺的关联性;海昏侯墓漆器纹饰高清图像与纹样分析图并置,清晰展现了汉代漆艺的装饰语言;特别是收录了日本出光美术馆藏元代螺钿漆器多角度照片,为研究庐陵漆器外销提供了珍贵的视觉证据。这种以图证史、以文释图的编排方式,使读者能够深入观察不同历史阶段江西漆艺在材质、工艺与审美上的精妙之处,不仅增强了学术论证的可视化程度,更提升了著作的阅读体验,为专业研究者提供了宝贵的图像档案,也为普通读者搭建了直观认识江西漆艺的视觉桥梁。

该书以江西漆艺为研究对象,系统重构了其在长江文明谱系中的历史定位与文化价值,从商周时期南北工艺的交融共生,到元明时期跨海贸易的技术传播,直至现代漆画艺术的创新转型,江西漆艺的演进轨迹深刻印证了中华文明开放包容进步的特质。通过对漆艺跨时空交流机制的叙述分析,不仅揭示了赣鄱工匠群体的创造性智慧,更为理解不同文明间的对话互鉴提供了生动案例。这种基于工艺实证的文明史研究,为理解文化传播与创新提供了新的学术视角。

在全球文明对话日益深入的背景下审视《江西漆艺美术史》,寇焱生动诠释了中国传统工艺文化“和而不同”的哲学智慧,以跨文化视角重新审视中国传统工艺的演进轨迹,通过江西漆艺这一典型个案,系统揭示了工艺美术在文明交流中的特殊价值。这种基于地域文化又超越地域局限的研究视角,正是构建中国特色学术话语体系的有益尝试,值得仔细品读。(作者系南昌大学教授、博导,江西省文旅研究推广协会会长)

该书图文互证,共收录了百余幅珍贵图片资料

双凤漆鼎

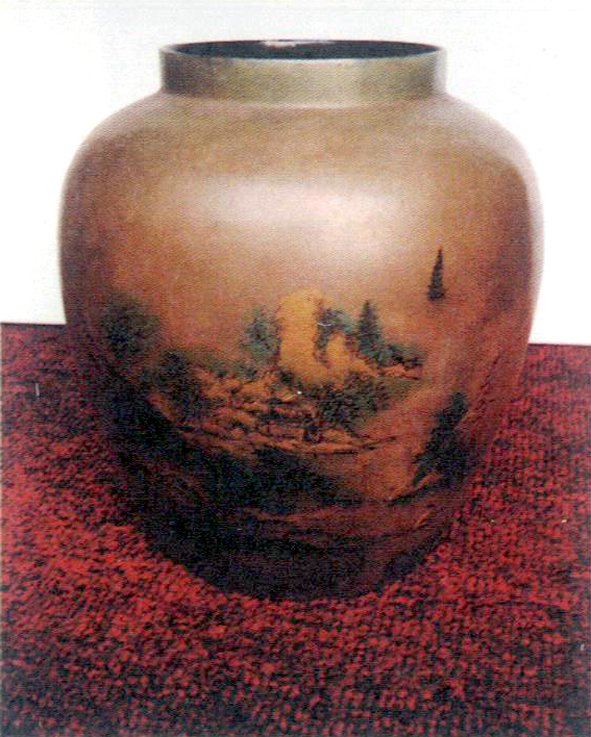

牛耳暗台罐1980年北京人民大会堂重新装修,“双凤漆鼎”“牛耳暗台罐”等四件宜春脱胎漆器入选江西厅陈列品

漆绘衣镜 南昌西汉海昏侯墓出土

东晋惠太子延四皓图漆盘

元代江西庐陵漆器《嵌螺钿楼阁人物捧盒》

民国宜春彩绘山水人物纹脱胎漆器罐

绿地刻银填彩脱胎瓶 鄱阳脱胎漆器 丁国坤 丁先雅 2008年

双凤朝阳-将军瓶 鄱阳脱胎漆器 2011年 李波生李波生、丁国坤两人为“鄱阳脱胎漆器髹饰技艺”非物质文化遗产项目国家级传承人