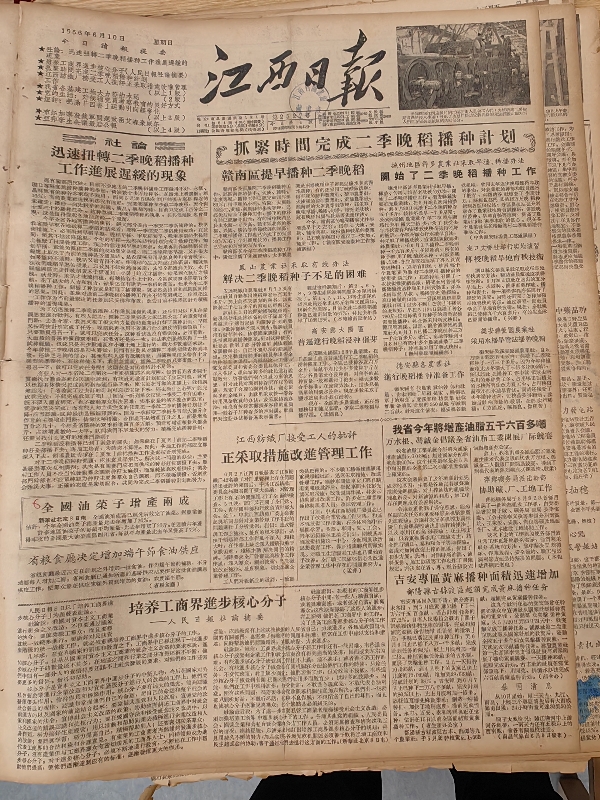

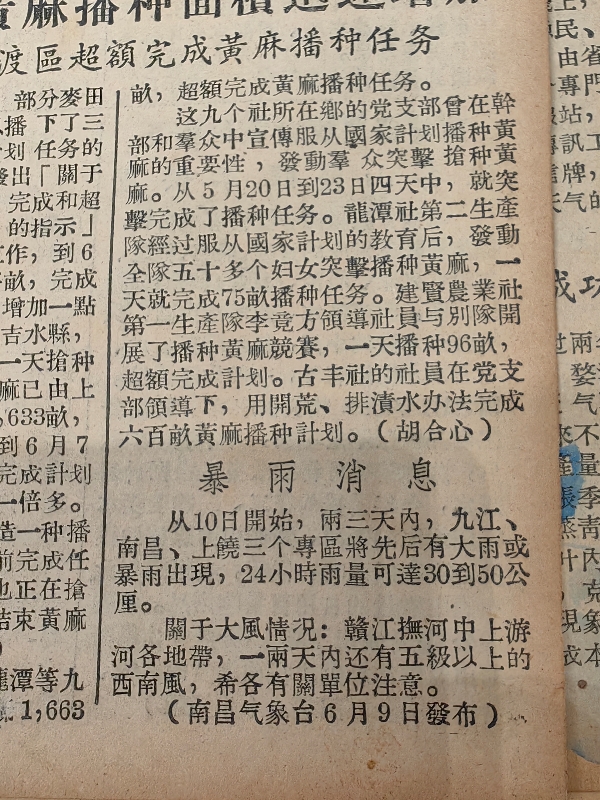

江西从1956年6月10日开始每日对公众发布天气预报

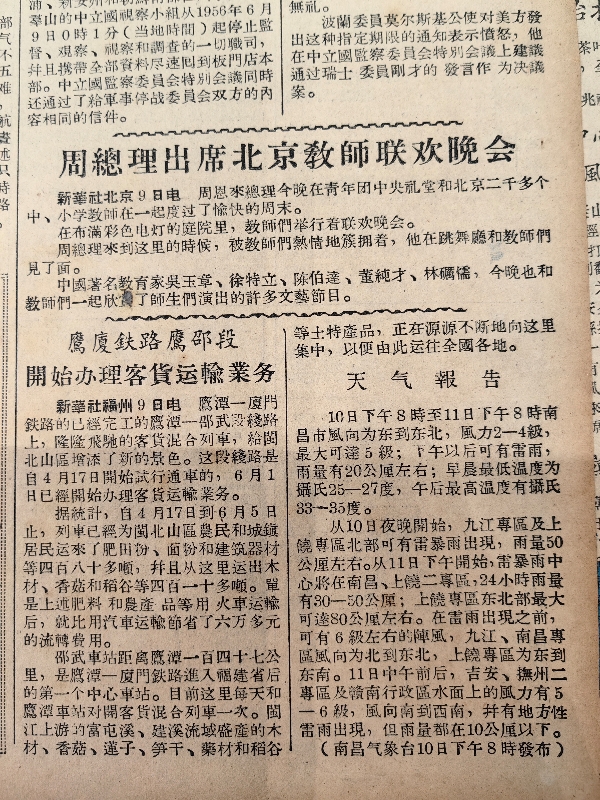

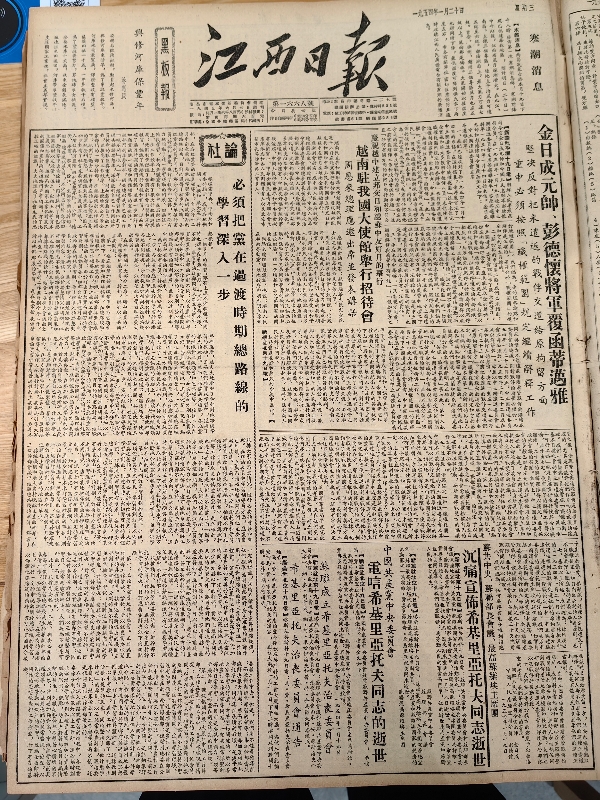

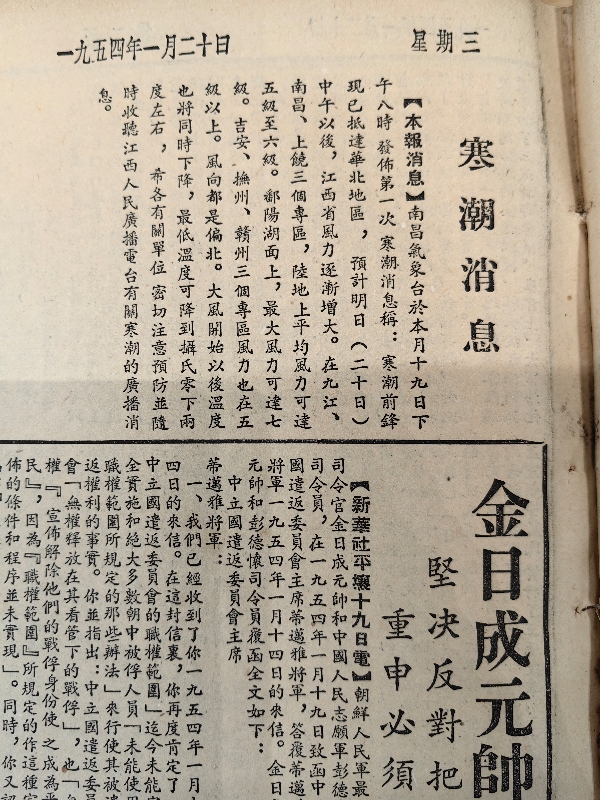

1954年1月20日,南昌气象台在《江西日报》和江西人民广播电台首次发布《寒潮消息》,开创了江西省通过大众传媒发布气象预警的先河。两年后的1956年6月10日,南昌气象台正式在《江西日报》和江西人民广播电台推出每日天气预报服务,标志着江西省气象信息服务进入常态化阶段,气象信息从此成为民众日常生活的重要组成部分。这两个重要时间节点,见证了江西省公共气象服务从应急预警到日常服务的完整发展历程。

时代背景:

1953年4月,华北平原遭遇罕见“倒春寒”,气温骤降至零下三四度,伴随大风与冰雪天气,导致正值生长期的冬小麦大面积冻死,农田呈现“绿色变枯黄”的惨状。此次寒潮灾害造成小麦减产数十亿斤,农民损失惨重,直接冲击国家粮食安全与经济稳定。

灾情报至中央后,毛主席亲笔批示“要把天气常常告诉老百姓”,要求气象部门向公众发布天气预报。此前天气预报属军事机密,服务于国防需求,毛主席批示促成气象信息全面公开,奠定了民用气象服务的基础。

1953年8月1日,国务院将气象部门从军队划归政府序列(原军委气象局转为中央气象局),为气象信息解密奠定制度基础。

1953年11月10日,江西省人民政府、江西军区联合命令:原军区建制之气象科、气象站从11月16日起由省人民政府负责,气象科直接受江西省人民政府的财政经济委员会领导(当时委托中共江西省委农村工作部接收领导)。12月26日,江西省气象科成立,下设业务股、供应股。

1954年1月1日,南昌气象台建立并担负地面气象观测、经纬仪测风、天气预报等业务,该台为江西省气象部门从军队转到地方后建立的第一个天气预报台。

1956年4月14日,中央气象局正式下发通知取消气象情报加密,统一使用明码公开发布,结束了长期军事保密状态。气象信息从军事密电转为全民共享的公共服务,标志新中国社会治理理念的革新。

1956年6月1日,中央气象台首次通过中央人民广播电台、《人民日报》等国家级媒体向公众发布天气预报。

在中央政策推动下,南昌气象台于十天后(6月10日)即在《江西日报》和江西人民广播电台跟进发布每日天气预报,成为全国气象服务网络向公众覆盖的关键一环。

能力提升:

1950-1955年由中央军委气象局(中国气象局前身)和中国科学院地球物理研究所组建的“联合天气分析预报中心”,为全国培养了一大批天气预报技术骨干,建立了短期预报体系,预报能力的提升为气象公众服务提供了技术保障。

战略意义:

天气预报为长江流域防汛、农业生产防灾提供决策支撑,呼应1954年政务院关于加强灾害性天气预警的指示。此举标志着气象工作正式融入社会生产生活,尤其为农业防灾、渔业安全等提供科学指导,服务于“一五计划”对生产保障的迫切需求。

以广播、报纸为媒介的传播模式,打破了气象信息壁垒,使天气预报成为全民可获取的公共服务产品。选择省级党报与广播电台作为发布渠道,契合当时民众信息获取习惯。此举使天气预报成为民众日常生活工具,显著提升了农业防灾与生产规划能力。此次事件以民生需求推动制度变革,使气象科学真正服务于人民,其影响延续至今,惠及民生。