探寻共大精神根脉:江西农大“青禾筑梦”队探访鄣公山共大旧址

近日,江西农业大学“青禾筑梦”婺源实践队走进共产主义劳动大学鄣公山分校旧址——四季清华共大实践教育营地,队员们在这片镌刻着共同历史记忆的土地上,开启了一场跨越时空的对话,探寻两所同根同源、诞生于共产主义劳动大学体系的“同门”院校,在新时代的思想碰撞与精神共鸣。

共大应时生 精神铸校魂

共产主义劳动大学于1958年应时代召唤而生,学校以“自力更生、艰苦奋斗”为立校之魂,首设南昌总校及包括井冈山、庐山、鄣公山分校在内的等共30所分校,为国家培养了大批扎根基层的新农村建设骨干。其中鄣公山共产主义劳动大学,坐落于南宋大理学家、教育家朱熹巡回讲学的“教忠书院”的遗址上,在婺源清华古镇的黄村旁。这里北靠鄣公山脉,南傍小桥流水,更有悠悠古驿道穿行其间,人文与自然底蕴丰厚。

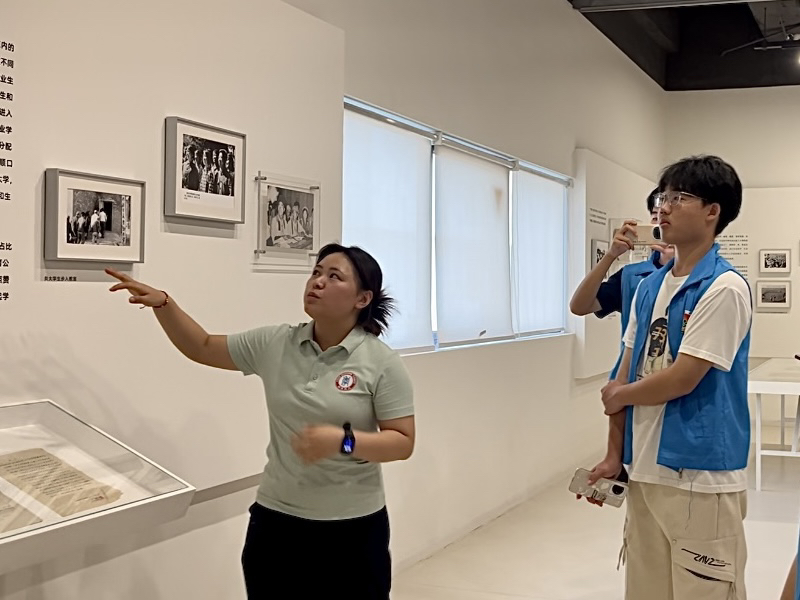

展馆藏岁月 指示含深情

步入教育基地博物馆一楼《江西共产主义劳动大学鄣公山分校历史文献展》展厅,一座按3:1比例精细复刻的江西农业大学现存一号门模型映入眼帘,门楣上“共产主义劳动大学”七个遒劲大字熠熠生辉,那正是周总理的亲笔题词。“四季共大前身是共大鄣公山分校,当年紧跟全国共大建设浪潮应运而生。那时的学生实行半农半读,在田间地头实践授课,在课堂之上钻研农技”讲解员指着展厅里泛黄的老照片,向实践队成员们娓娓道来那段与江西农大血脉相连的峥嵘岁月。照片中,师生们头戴草帽、挽起裤脚在田间共同劳作的场景,与江西农业大学校史馆珍藏的“共大时期”影像遥相呼应,让队员们深刻感受到两所院校深厚的历史联结。

办学有良方 育才有特色

共产主义劳动大学创办初期正值国家经济困难时期,面临粮食短缺、经费紧张、师资薄弱等多重挑战,但全体师生以“抗大”精神为榜样,恪守“团结、紧张、严肃、活泼”的校训,以培养“学以致用、又红又专”人才为目标,坚定推行自力更生、半工半读、勤工俭学的办学模式。学校创新构建产学研一体化人才培养模式,紧扣当地农业生产发展的实际需要,开设农学、林学、园艺等实用专业,同步配套大学的农场、林场、牧场及各类农业工厂,实现教学、生产与科研的深度融合,让学生在劳动实践中锤炼过硬本领、坚定理想信念。

“这种‘学中干、干中学’的模式,不仅使学生掌握了扎实的农业生产技能,更塑造了他们正确的价值观。学校培养的一批又一批新型农村人才,将自力更生、艰苦奋斗的共大精神深深扎根大地,这正是我们农大学子需要代代传承的宝贵财富!”讲解员动情地讲述。此外,共大实行“社来社去”的招生与分配制度,大批学生毕业后回到农业生产第一线,为当地农业生产的建设和发展注入强劲活力。

分校历变迁 精神永相续

实践队员的步伐在一幅共大分布地的老地图前驻足良久。据讲解员介绍,共大鼎盛时期全国分校达126所,而如今仅剩下一所鄣公山共大分校仍沿用“共产主义劳动大学”之名。随着时代发展与教育改革,最终在1980年11月,江西共产主义劳动大学(总校)重组并正式更名为江西农业大学,开启了新时代的办学征程。

探访尾声,实践队员们齐聚博物馆门前的共产主义劳动大学复刻大门下合影留念。这场穿越时空的寻根之旅,不仅为江西农业大学百廿庆典增添了厚重的历史注脚,更让青年学子们深刻领悟:传承共大精神,绝非简单地回溯过往,而是要像当年的共大人一样,在新时代的沃土上,持续发扬其精髓,奋力耕耘属于农大人的崭新答卷。

作者:陈姿君 胡浩芸