这个春节,机器人很忙?

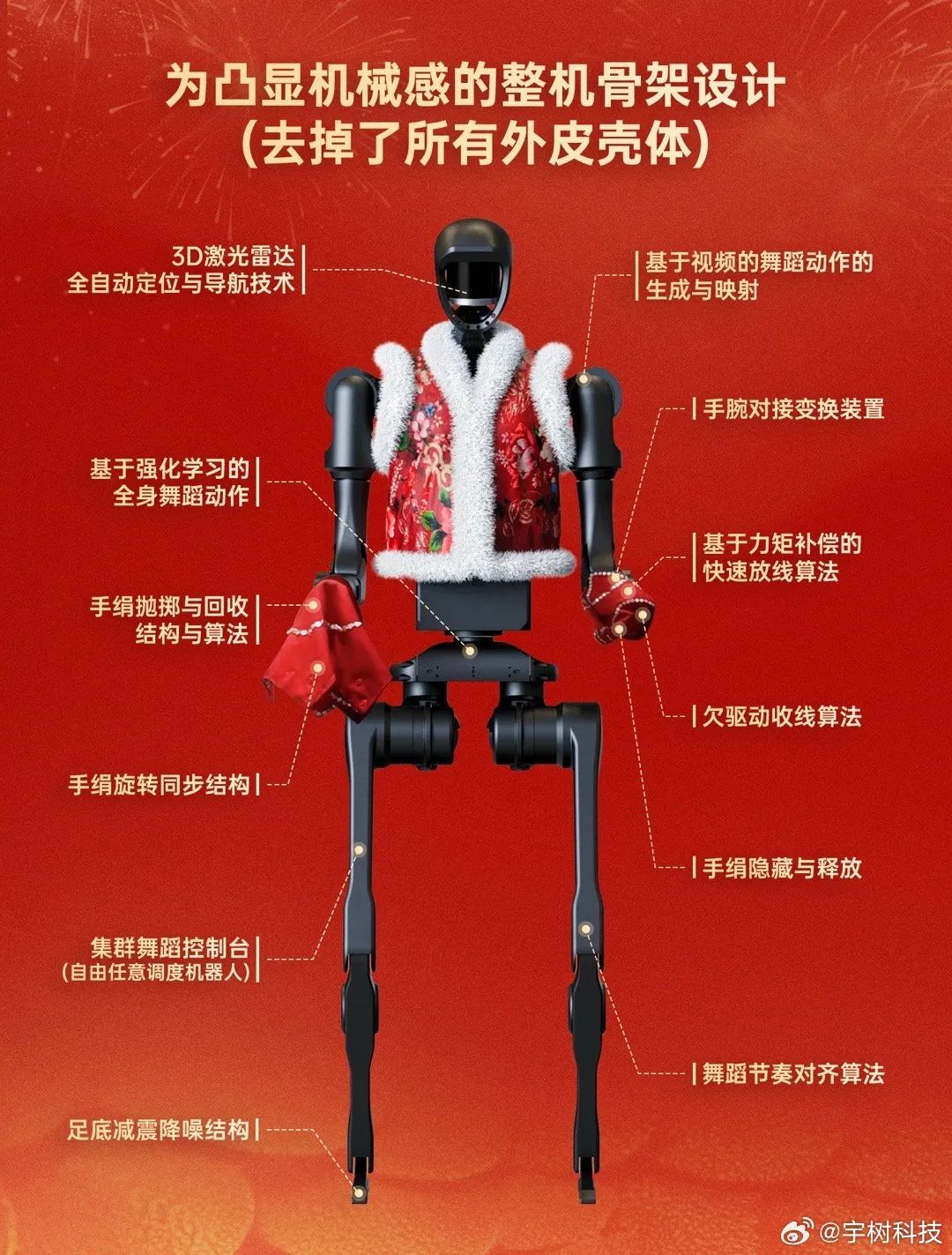

今年春晚的舞台上,一群身着小红袄的机器人吸睛无数。它们踏着鼓点扭出东北秧歌,挥舞着红绸在空中划出精准的弧线。这场传统民俗与智能科技的碰撞,让大众印象里冰冷机械模样的机器人,化身为充满活力的“舞者”。

与此同时,全国各大景区内,机器狗作揖拜年、机器人舞狮迎客、AI导游讲解民俗等都深受欢迎,科技元素与传统文化正交织出独特的“赛博年味”。智能技术的进步不仅令人欣喜,也为人们提供了对未来智能创新的生活方式的一种想象。

机器人乐队奏乐

在泰山,帮助游客们攀登的助力机器人,通过感知人们下肢的每一个运动趋势,及时给予游客恰到好处的助力,让人们直呼“科技感满满”;在遵义,只要游客问一句“遵义怎么玩?”,智能机器狗便能在几秒钟内输出一份详尽的经典行程攻略;在北京科技庙会上,听机器人组成的乐队奏乐,喝一杯机器人调酒师调制的果汁,请机器人化妆师化个妆,都在让游客切身感受到科技带来的全新体验。

登山助力机器人

过去人们对机器人的认识,往往停留在“科技替代重复劳动”的层面。而这次春节的机器人应用潮,则展现出技术应用的更高维度:从简单的程序控制到深度学习,从单一功能到多场景应用,机器人正在突破工具的单面属性,通过科技和文化符号的创造性转化,实现从“流水线上的加工者”到文化体验的传递者,甚至是价值创造的协同者这些多重身份的蜕变。

机器人互动拜年

机器人走红的背后,是中国人工智能产业厚积薄发的缩影。据工信部数据显示,2024年我国拥有超过4500家人工智能核心企业,人工智能核心产业规模接近6000亿元。但数量和技术的突破仅是起点,真正让机器人“活”起来的,是其对文化场景的创造性介入。

当秧歌的鼓点与机械臂的律动同频,当舞狮的腾跃被编码成算法指令,当书法挥墨被建模成算法曲线,技术就不再只是冰冷的代码堆砌,而是成为文化传承的新载体,重新定义着科技与人文的共生关系。

舞狮机器狗

可以预见的是,机器人将深度参与未来的文明进程:它们可能是非遗技艺的“数字传承人”,通过动作捕捉技术复现濒临失传的民间舞蹈;也可能是拓展艺术边界的“设计师”,通过算法和人工智能创作绘画、雕塑等视觉艺术作品。

但无论如何进化,技术的终极使命始终清晰,正如春晚舞台上那些随着音乐节奏扭动秧歌的机器人,它们最动人的瞬间,不是展现步伐背后的算法有多精密,而是让亿万观众在钢铁与代码中,触摸到独属东方特色的文化印记。

这个春节带火了机器人,让先进的人工智能技术以一种更贴近大众生活日常的方式走进人们的视线,越来越多的人开始好奇、关注甚至参与到这些技术的研发中来。站在人工智能技术升级创新的机遇点,我们需要以更具前瞻性的视野,谋划人机关系的未来图景。而越来越被明晰的一点是,技术的升级,科技的进步,终将在“以人为本”的伦理框架下,指向文明的升维。