许倬云“遗嘱”寄南京友人:我已购买坟地,在无锡马山

8月4日,著名历史学家许倬云在美国匹兹堡离世,享年95岁。斯人虽逝,他的学术遗产、人格力量和亲切风采,激起了江苏学人的深情缅怀。

2005年至2010年期间,许倬云每年都会到南京讲学交流一两个月,他曾建议、促进并参与了南京大学人文社会科学高级研究院的成立,并担任南京大学名誉教授。

南京大学历史学院教授、博士生导师贺云翱正是当年负责接待许倬云的南大教师之一。“许老师当时计划去河南考察,他很认真地听我介绍二里头遗址、安阳殷墟、郑州商城遗址、汉魏洛阳故城等,本来已经做好探访准备,可惜后来因为他的身体问题未能成行。”贺云翱对记者说。

在贺云翱看来,许倬云的研究成就与他强大的师承传统、跨学科的学习经历和横跨中西、纵贯古今的研究视野密不可分。“他在台湾大学求学时受教育于李济、董作宾等中国考古学开创者和著名历史学家傅斯年、李宗侗,正是傅斯年慧眼识才,建议他从外语系转攻历史系。他到美国留学后,在芝加哥大学广泛学习经济学、社会学、人类学、考古学、历史学以及接受芝加哥学派浸染的经历,使他能够站在不同文明的视野下展开比较研究,并且把社会科学的方法理论和人文科学的研究目标结合起来,形成一种综合性的学术眼光与成就。”

贺云翱说,令人惊叹的还有许先生的研究领域之宽广,“从《西周史》《汉代农业》到整体观照中国历史发展的《万古江河:中国历史文化的转折与开展》、展开跨文明比较的《中国文化与世界文化》——作为一位长寿的历史学家,许先生的人生本身就构成了历史,他善于通过自身经验烛照过往,以宽广的学术情怀来更好地探索中华文明乃至世界的运动规律。”

南大青年学者陆远和许倬云先生有过一段“忘年交”。先生密集来南京讲学时期,恰逢陆远在南大攻读硕博,他曾多次贴身照顾许先生,为他推轮椅,受到他很大的影响。

陆远告诉记者,南京是许倬云晚年除台北和匹兹堡外,居住时间最长的城市之一,在江苏学术界、文化界结交了很多好友。陆远保存着一张十几年前许倬云和江苏著名作家、编剧宋词,南京大学原副校长董健在南大汉口路校区附近“第一泉”饭店聚会时候的合影。“三位老先生谈天说地,聊了很多,可惜如今都去世了。”陆远记得许倬云夫妇都很喜欢听昆曲,许师母尤其喜欢江苏昆曲演员、喜欢昆丑李鸿良,每次来到南京,夫妇俩都要去观看昆曲演出。

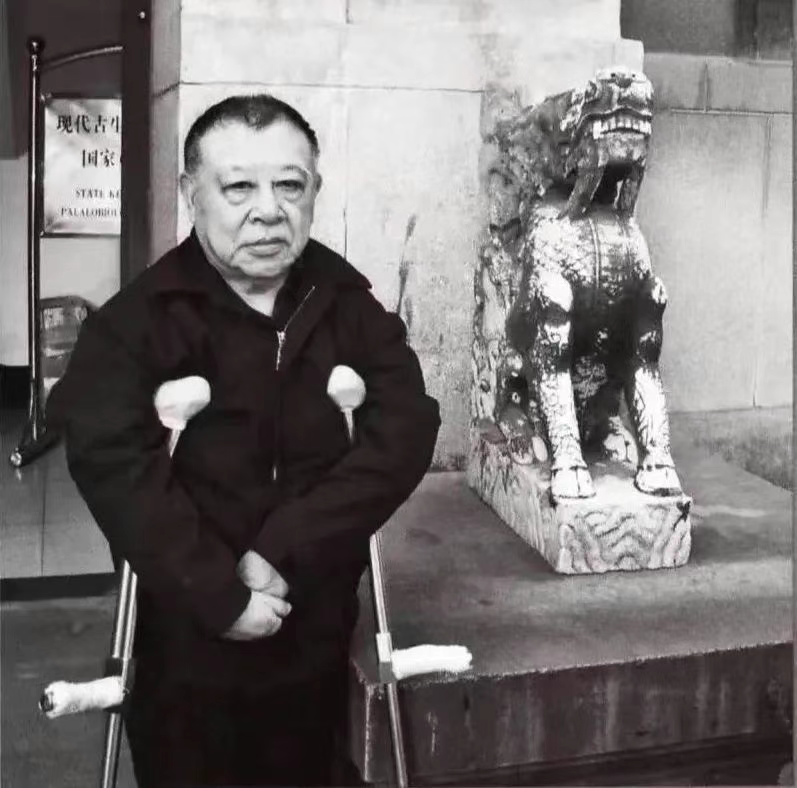

许倬云在南京留影 陆远 摄

作为当代最具影响力的历史学家之一,许倬云在学术界及大众读者中都获得了高度评价与关注,一生著作等身。在陆远看来,由于许先生学考古和上古史出身,且出身无锡大家族,父亲许凤藻是北洋海军少将,“一古一今,成为他观察中国历史的路径,也是他特殊的机缘。”许先生的人格力量也令陆远感佩,“他认为在现代,任何人都能掌握媒介、接触到各种信息,知识分子不应该再高人一等。作为名满中外的著名学者,先生身上没有一丝某些知识分子的傲慢,他平易近人,谦逊有礼,是典型的江南文人。”

江苏出版界在出版、推介及传播许倬云先生著作方面不遗余力。上世纪90年代初,在著名学者、翻译家邓正来的推荐下,江苏人民出版社“海外中国研究丛书”最早翻译出版了许倬云先生的重要论著《汉代农业》,由著名学者刘东担任丛书主编。2012年以来,江苏人民出版社对这套丛书进行系统梳理,2019年《汉代农业》经过细致修订后再版,进一步扩大了作品的影响力。

凤凰出版传媒股份有限公司党委书记、总编辑徐海正是《汉代农业》再版的推动者。“许先生将中国古代文化的特质概括为‘三原色’:以亲缘为主的团体结合方式,以精耕细作为特色的农业经济,以儒家理念为指导的文官体制。‘三原色’的观点在《汉代农业》中得到了鲜明体现,特别是他通过汉代农业来考察中国农业文明,提出个体农户的精耕细作农业每每与市场经济密切地联系在一起,形成独特的重商的农业经济模式,这就打破了我们传统认知里的‘重本抑末’。”徐海说。

无锡园林学者金石声的父亲金锡伦和许倬云是无锡辅仁高中的同学。这位前辈的亲切风采和桑梓情怀,令他感怀不已。

“许先生虽然身在海外,却牵挂着故乡的同学们,经常将自己的学术著作寄赠给同学,和大家书信往来、诗词唱和。每次回到无锡,他都会参加老同学的聚会。我的家中就收藏着先生寄来的《万古江河》《西周史》等代表作。”2012年3月,金石声父亲去世,许倬云闻讯立刻发来唁电:惊闻金兄仙逝,同学少年,又少一人。弟在远方,不能趋吊,请惠祺代达唁忱,为感!许倬云。2012年3月7日。”金石声对记者说:“一代学人,告别人间,许先生从无锡走向世界,他将永远被我们所铭记。”

“如果我没有机会再和诸位讲话,这就是我的遗嘱”

2023 年 4 月 ,许倬云先生曾于匹兹堡给东南大学陆挺、樊和平寄来一封信。在信中,93岁高龄的他流露出浓郁的思乡之情,并表达了“将来会在故乡入土”的心愿,希望自己归葬于无锡马山。信中结尾处,他说:“如果我没有机会再和诸位讲话,这就是我的遗嘱。”

附:以下为信件原文,略有删节。

陆挺、樊和平先生:

二位好,很久不见。常常想到南京的那段时间,尤其在东南大学的种种聚会。时间很快,其实已经过了相当长一段时间——你不会认识如今的许倬云了:表面上看,许倬云的状况还是可以的;但是许倬云身体里面已经弱了。你们听我的声音,没有从前清亮,我的耐力也不够了。每天上下床我需要专业吊兜挂在钢制横梁上作为辅助,行动和沐浴,各别有订制轮椅辅助方可实现。内人也已年过八十,我看着她为我操劳,神疲力衰,于心不忍,而又无可奈何。

但我的心情,也很复杂。人生快要终了的时候,我是鸿雁失群。我们这群“飞雁”,已经一个个落翅,时至今日已经只剩我和钱煦两只孤雁。所以我们两个人互相安慰,我们还有一位好朋友已经昏迷不醒。所以,我们非常感慨,也时常想念家乡,这种心情希望你们能理解。

面对媒体时,我的确数度表达想念家乡的湖山胜景,太湖是我们的家。然而,我也完全清楚,即使回到家乡,我也只是困居病室,不再能出门欣赏故乡景象。二哥在人生岁月中的最后两年,从台湾搬回无锡终老,归葬马山公墓。

二哥行将大去之时,我们将父母在台北公墓的遗骸请出来,化为灵灰送回无锡,也是奉安在马山。我与弟弟翼云、凌云,在马山都购买了坟地。最近我在往复邮件讨论的,是让堂妹许蜀筠替我安置坟墓上的刻词。你们可以想象:我确实说过“我会回来的”,其实我的心老早已回来了,将来我也会在故乡入土。我的电脑上有一张照片,是太湖日暮。另一个音频,录制的是“杏花春雨江南”,沙沙沙的雨声。现在匹兹堡也是春天,我常常放出来听,我也寄给了舍弟翼云以及外孙女听;我二姐已经一百岁了,我不敢让她听。如此情怀,想必各位能够体会。有了这些寄托,于我而言也几乎等于身在无锡。

我对中国的感情至深,但是我不能回来。我十年不能行动,瘫痪、没有力气、新陈代谢日渐失序;我的饮食,全赖内人喂食;我无法纸笔书写,需要俊文帮忙笔录、整理;我使用电脑,也只剩两根手指,可以勉强按动鼠标、键盘而已。

最后的这段岁月,近两三年间,为何我向国内如此频繁讲话?作为中国人,我希望中国好。所以,我才不揣冒昧,常常做公众谈话,陈述我的忧心。此心良苦,我想你们谅解。所以,我拼了老命,还在做最后的奋斗,想和年轻人们做十次讲话,将中国历史作一个新的交代。刚刚我完成了一本书《经纬华夏》,是我对中国历史新的阐释。我明知其难以着力,而勉力为之。内心之苦涩,我想知我者自能理解。

这些事情,经由网络,跨洋沟通,如今已颇为顺畅。我想,也不必身在国内。十年前,经过严重的颈椎、脊椎手术,75%的关节都已锁定,不能动弹;医生严令我不得出外行动,否则会有性命之忧。因此,我闭门索居,已经许久。

所以,我希望能在海外延命数年,多看、多想、多说。而且,在海外看见美国的情况,我会分析,也会找到途径将我所见所闻所想,向国人建言。

耿耿苦心,二位在南京与我十年来往,应当了解我的性情,知道我是发自肺腑,而非应酬。我是出自肺腑之言,无所求、无所盼,所求、所盼的是“中国”两个字永远在世界站下去。中国是世界上维持其整体性最稳定、最长久的一个国家,它是个天下国家、是个文化集团,而不仅是一个政权。这一团坚实的人群,不要在我们手上解散、中断。中国已经挺立至少五千年之久,还将继长增高,常为世界安定的主力。如果我没有机会再和诸位讲话,这就是我的遗嘱。

言尽于此,谢谢你们。同时也请将我的话转达给蒋校长、刘波、周宪、陆远、范可、马敬与葛岩伉俪,并转达我对诸位故人的关怀与思念。

再见。

许倬云 启

2023 年 4 月 6 日于匹兹堡