“三月三”是一个多民族共有共享的节日

“三月三”是一个多民族共有共享的节日,这一民族节庆盛事有着深厚的文化意涵,其悠久的历史渊源,可追溯至先秦时期的上巳节。上巳,又称修禊日,即夏历三月上旬的第一个巳日。这一时节,万物复苏、生命萌动、百草竞发,对于古老的农耕社会而言具有重要意义,因此先秦时,上巳日在人们心目中已是一个与生活、生命息息相关的重要日子。又据考证,“上巳”的“巳”即“子”字,“上巳”即“尚子”,表明上巳日渗透着浓厚的生命意识,此时举行的活动多与“生”的内涵密切相连。

中华先民在三月上巳日进行祭祀、祝祷活动,认为可祛邪避灾。《韩诗外传》记载:“溱与洧,三月桃花水下之时,众士女执兰祓除。郑国之俗,三月上巳之日,此两水上招魂,祓除不祥也。”这是说人们在三月上巳日相约至溱水、洧水边,手持兰草洗濯祈禳、祛除邪疾。由此可知,于水边祭祀先祖之灵,在先秦时已成习俗。同时也表明,早期上巳日具有原始信仰的痕迹。汉代将上巳定为节日,中原地区从官家至民间,在此期间皆举行“祓禊”仪式以驱邪祈福,去除陈旧污秽。

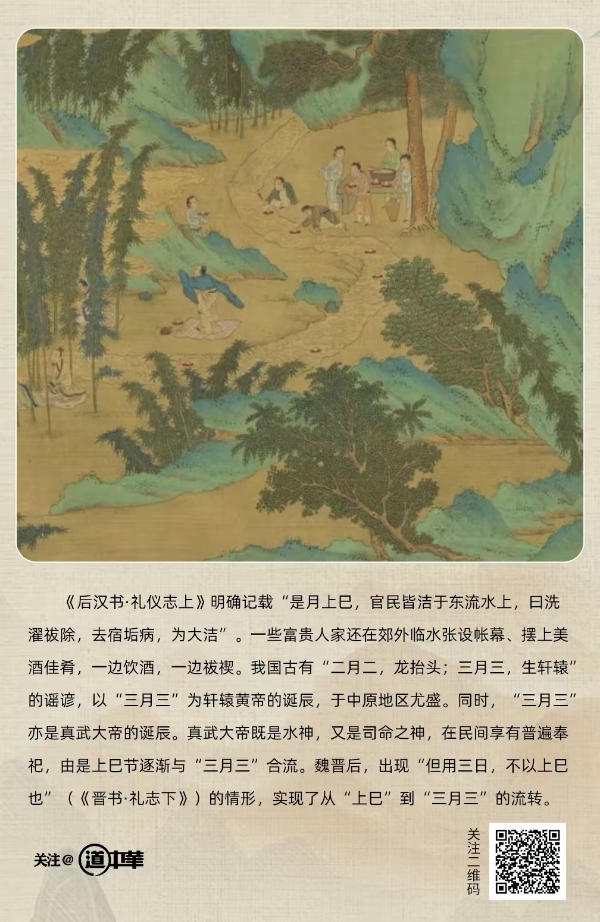

《后汉书·礼仪志上》明确记载“是月上巳,官民皆洁于东流水上,曰洗濯祓除,去宿垢病,为大洁”。一些富贵人家还在郊外临水张设帐幕、摆上美酒佳肴,一边饮酒,一边祓禊。我国古有“二月二,龙抬头;三月三,生轩辕”的谣谚,以“三月三”为轩辕黄帝的诞辰,于中原地区尤盛。同时,“三月三”亦是真武大帝的诞辰。真武大帝既是水神,又是司命之神,在民间享有普遍奉祀,由是上巳节逐渐与“三月三”合流。魏晋后,出现“但用三日,不以上巳也”(《晋书·礼志下》)的情形,实现了从“上巳”到“三月三”的流转。

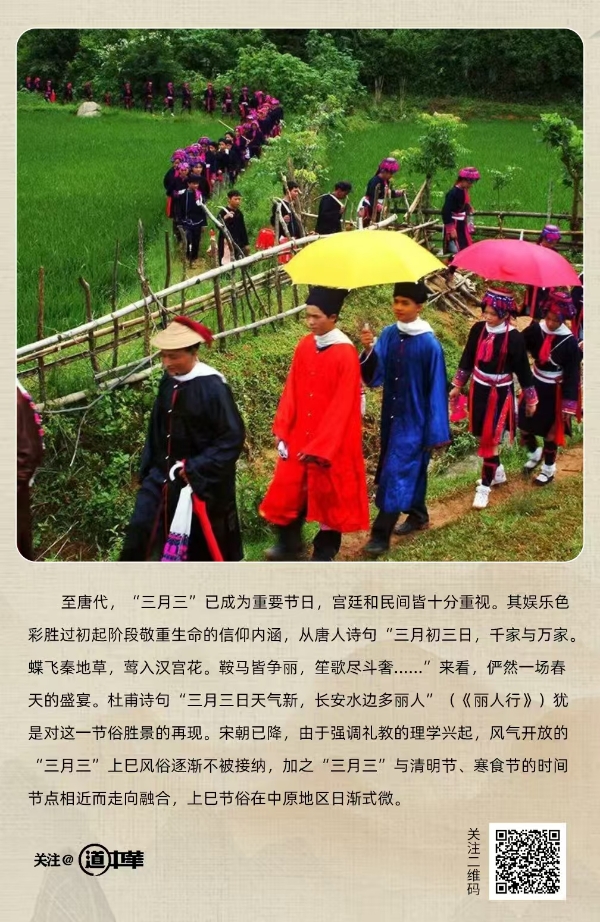

至唐代,“三月三”已成为重要节日,宫廷和民间皆十分重视。其娱乐色彩胜过初起阶段敬重生命的信仰内涵,从唐人诗句“三月初三日,千家与万家。蝶飞秦地草,莺入汉宫花。鞍马皆争丽,笙歌尽斗奢……”来看,俨然一场春天的盛宴。杜甫诗句“三月三日天气新,长安水边多丽人”(《丽人行》)犹是对这一节俗胜景的再现。宋朝已降,由于强调礼教的理学兴起,风气开放的“三月三”上巳风俗逐渐不被接纳,加之“三月三”与清明节、寒食节的时间节点相近而走向融合,上巳节俗在中原地区日渐式微。

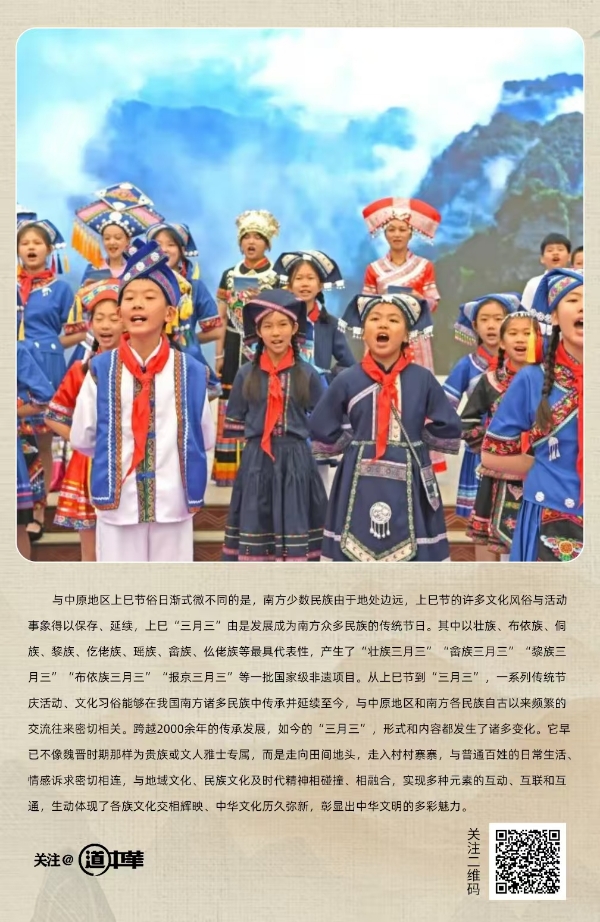

与中原地区上巳节俗日渐式微不同的是,南方少数民族由于地处边远,上巳节的许多文化风俗与活动事项得以保存、延续,上巳“三月三”由是发展成为南方众多民族的传统节日。其中以壮族、布依族、侗族、黎族、仡佬族、瑶族、畲族、仫佬族等最具代表性,产生了“壮族三月三”“畲族三月三”“黎族三月三”“布依族三月三”“报京三月三”等一批国家级非遗项目。从上巳节到“三月三”,一系列传统节庆活动、文化习俗能够在我国南方诸多民族中传承并延续至今,与中原地区和南方各民族自古以来频繁的交流往来密切相关。跨越2000余年的传承发展,如今的“三月三”,形式和内容都发生了诸多变化。它早已不像魏晋时期那样为贵族或文人雅士专属,而是走向田间地头,走入村村寨寨,与普通百姓的日常生活、情感诉求密切相连,与地域文化、民族文化及时代精神相碰撞、相融合,实现多种元素的互动、互联和互通,生动体现了各族文化交相辉映、中华文化历久弥新,彰显出中华文明的多彩魅力。