《庐陵忠烈·文天祥》:千年正气激荡新时代廉政文化强音

《庐陵忠烈·文天祥》:

千年正气激荡新时代廉政文化强音

吉水仲夏夜,文山大剧院内千盏灯火如星河璀璨。当舞台上文天祥挥毫写下"人生自古谁无死,留取丹心照汗青"的千古绝唱时,全场观众屏息凝神,眼中闪烁着感动的泪光。由江西文山集团以匠心独运的慧眼,携手国内顶尖艺术院团精心雕琢的大型史诗歌舞剧《庐陵忠烈·文天祥》,恰似一束穿越千年的光,正以撼人心魄的艺术张力,在赣鄱大地上谱写着一曲气贯长虹的民族魂颂。

该剧以"天地有正气"为精神底色,用艺术之梭编织文天祥从"金榜题名时"到"丹心照汗青"的生命锦缎。当舞台帷幕轻启,水墨烟云中走来少年郎,鎏金朝堂上挺立诤臣骨,铁马冰河里铸就将军魂。演员们以形写神,眉宇间尽显"人生自古谁无死"的凛然,衣袖翻飞处皆是"留取丹心照汗青"的赤诚。尤其那"零丁洋里叹零丁"的独舞段落,演员以翩若惊鸿的身姿,将文天祥面对沧海孤舟时的千古孤忠,化作令人潸然泪下的艺术绝唱。

这方舞台已成淬炼民族精神的熔炉,当"正气歌"的旋律响彻云霄,八百年前那盏不灭的精神明灯,正照亮当代人的心灵原野。自首演以来,四十余场演出场场爆满,观众席上常常可见擦拭泪水的动人场景。

旅游团队纷纷前来观看,特别令人动容的是,来自香港的游客们对这部剧作情有独钟。他们白天徜徉在中国进士文化园感受千年文脉,漫步桃花岛领略自然之美,探访渼陂古村触摸历史印记。夜晚则齐聚剧院,在艺术盛宴中与民族英雄进行心灵对话。当剧情发展到文天祥宁死不屈的经典场景时,不少香港观众热泪盈眶,被这种跨越时空的家国情怀深深震撼。

"这部剧让我们看到了中华儿女最宝贵的精神品格。"一位香港观众在散场时感慨道。如今,《庐陵忠烈·文天祥》已成为新时代廉政文化建设的生动载体,那穿越八百年的浩然正气,依然在激励着今天的我们。每当大幕落下,剧场内经久不息的掌声,正是对这位民族英雄最好的礼赞,也是对廉政文化、忠义精神最真挚的传承。

一、历史与现实的交响:文天祥精神的当代诠释

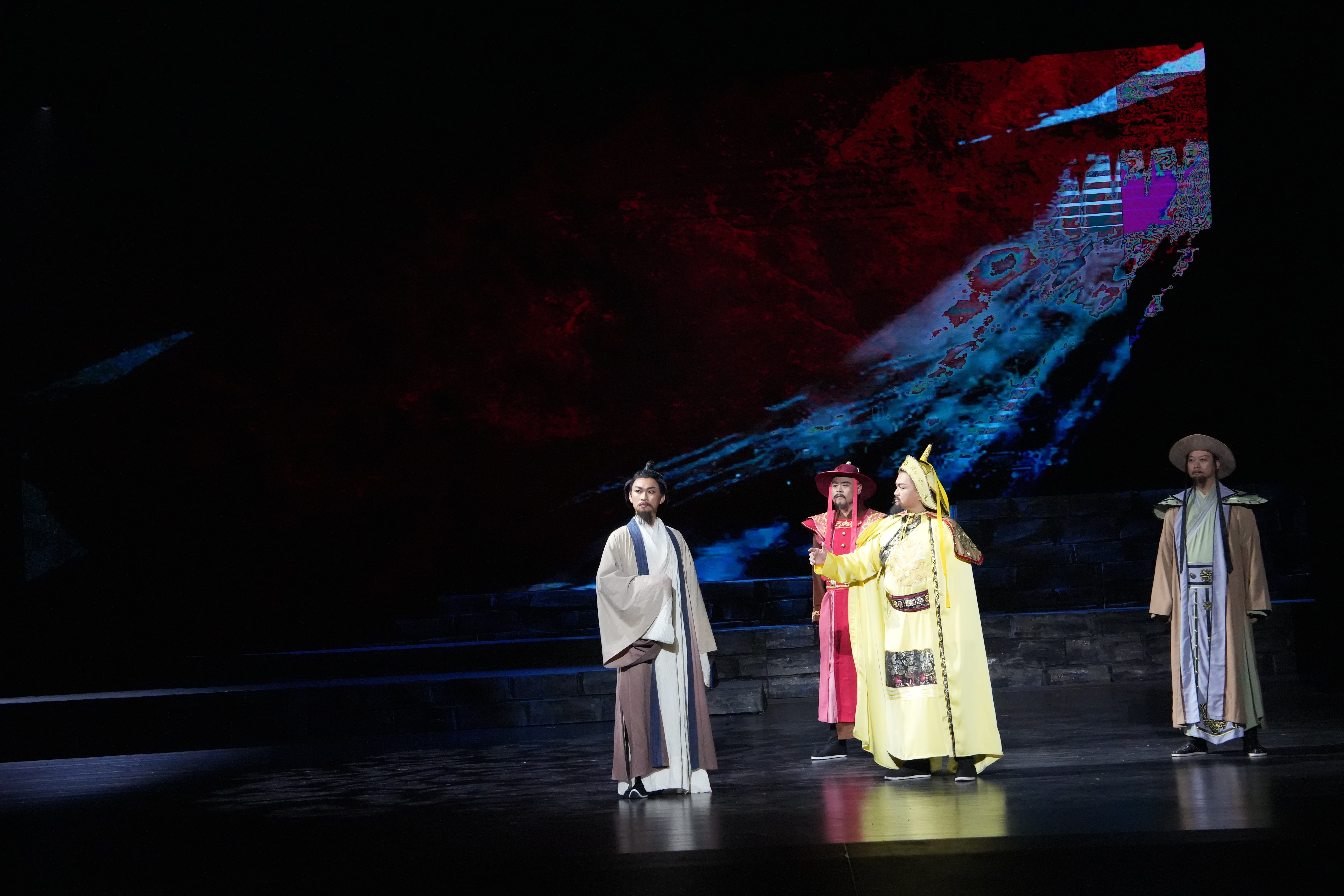

帷幕徐启,灯光渐亮。舞台上,青年文天祥意气风发,挥斥方遒。"书生意气"篇章生动再现了他寒窗苦读、金榜题名的成长历程;"心有家国"则细腻刻画了他心系苍生、忧国忧民的高尚情怀。全剧通过八个精彩篇章,将这位南宋名臣忠贞不屈的一生娓娓道来。

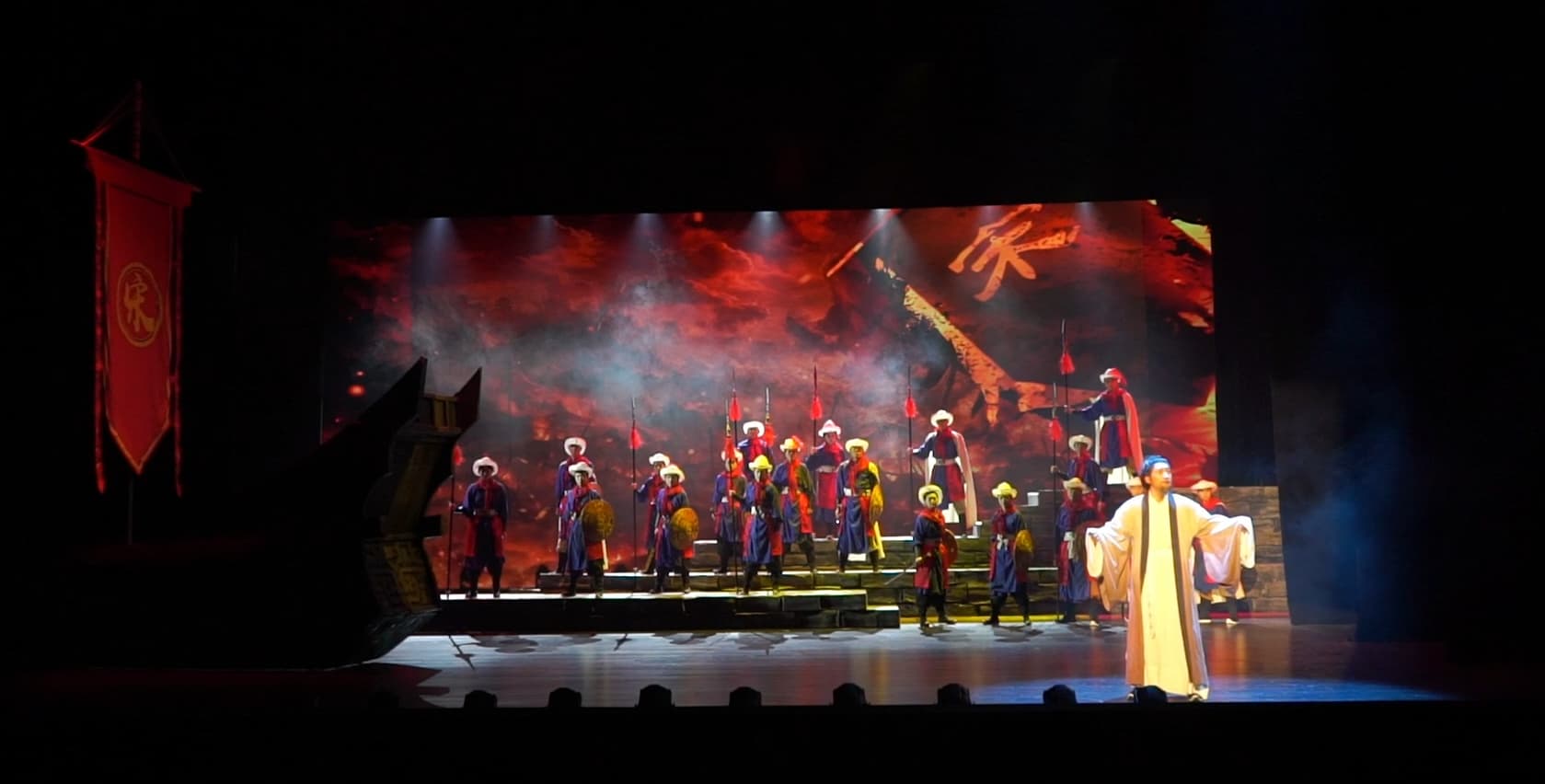

最令观众震撼的,莫过于"兴兵勤王"一幕。面对国破家亡的危局,文天祥毅然变卖家产组建"勤王义军"。舞台上,演员们用极具张力的肢体语言,再现了这位爱国志士"毁家纾难"的壮举。

编导团队匠心独运,在尊重史实的基础上,巧妙融入了现代艺术表现手法。多媒体技术的运用,使"过零丁洋"的波涛仿佛要涌出舞台;原创音乐的烘托,让"正气歌"的吟诵更具穿透力。艺术与科技的完美结合,让七百多年前的历史人物焕发出崭新的生命力。

二、廉洁与忠义的共鸣:红色基因的创造性转化

当剧中文天祥严词拒绝元朝高官厚禄的诱惑时,台下爆发出经久不息的掌声。这正是《庐陵忠烈·文天祥》最打动人心的力量所在——它将历史英雄的廉洁风骨与当代廉政文化建设有机衔接,实现了传统文化与红色基因的创造性融合。

特别值得一提的是,剧中"舌战群臣"的精彩演绎。面对劝降的群臣,文天祥大义凛然、据理力争的铮铮铁骨,与近代以来无数革命志士"宁为玉碎不为瓦全"的斗争精神遥相呼应。这种跨越时空的精神对话,让观众在艺术享受中接受了深刻的思想洗礼。

三、艺术与教育的交融:廉政文化的创新传播

《庐陵忠烈·文天祥》的成功之处,在于它突破了传统廉政教育的形式局限,用艺术的语言讲述历史,用情感的力量传递价值。

该剧主创团队介绍,创作过程中他们深入研究了文天祥的诗词文章和相关史料,多次邀请文史专家、廉政教育工作者参与研讨,确保作品既保持艺术性又兼具思想性。演出结束后,剧院还专门设置了互动环节,邀请观众分享感受,深化教育效果。

这种创新模式取得了显著成效。许多单位将观看该剧纳入主题党日活动内容,一些学校组织学生观看后开展主题班会讨论。据统计,演出期间已累计接待机关企事业单位200余家,学生群体5000余人次,真正实现了"演出一场、教育一片"的社会效果。

四、传承与创新的启示:文化自信的生动实践

《庐陵忠烈·文天祥》的热演现象,给我们以深刻启示:中华优秀传统文化中蕴含着丰富的廉政资源,关键在于如何创造性转化、创新性发展。该剧出品方代表表示:"我们希望通过艺术的形式,让历史人物走下神坛,走进百姓心里,让传统文化活起来、传下去。"

专家指出,该剧成功探索了一条用舞台艺术弘扬廉政文化的新路径。它既不是简单说教,也不是娱乐至上,而是在思想性与艺术性的有机统一中,实现了价值引领与审美享受的双重效应。这种模式对于新时代廉政文化建设具有重要借鉴意义。

演出落幕时,全场观众起立鼓掌,许多人久久不愿离去。舞台上,文天祥的塑像在灯光映照下熠熠生辉;舞台下,一颗颗被感动的心里,正播撒下廉洁奉公的种子。正如一位年轻观众所说:"看了这部剧,我才真正理解了什么是'天地有正气',也更加明白了我们这一代人的责任和担当。"

千年正气,薪火相传。《庐陵忠烈·文天祥》用艺术的力量证明:历史不会尘封,精神永不褪色。在全面从严治党的新征程上,这种跨越时空的精神对话,必将为新时代廉政文化建设注入源源不断的精神动力。

(作者:胡刚毅、王晶、尹明)

丹心映千秋:文天祥精神在红色文化谱系中的现代回响

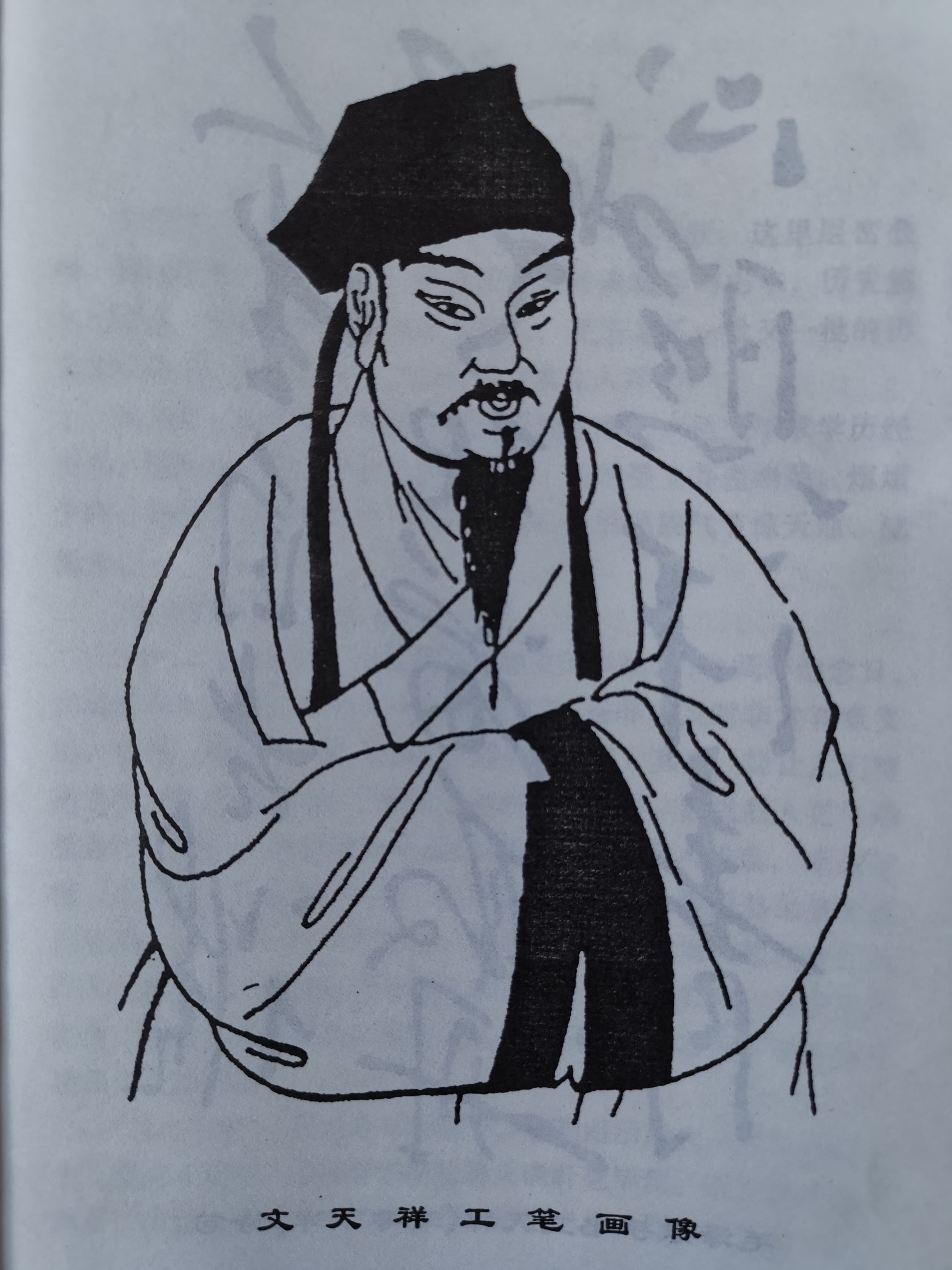

在中华文明绵延五千年的精神长卷中,文天祥的名字犹如一颗永不陨落的星辰,其光芒穿透历史的云烟,照亮了中华民族的精神天空。当我们审视红色文化的精神谱系,会发现文天祥的"丹心"精神不仅是一个历史片段,更是红色文化血脉中汩汩流淌的源头活水。他那"人生自古谁无死,留取丹心照汗青"的千古绝唱,超越了时空界限,在近现代民族救亡图存的壮烈史诗中获得了全新的生命。

文天祥精神的现代转化绝非偶然,而是中华文明精神基因的必然显现。这位南宋末年的民族英雄,面对元军的威逼利诱,以"鼎镬甘如饴,求之不可得"的决绝态度捍卫了民族气节;在《正气歌》中,他以"天地有正气,杂然赋流形"的磅礴诗句,构建了中华民族的精神坐标。这些精神特质,在近代中国面临"三千年未有之大变局"时,被赋予了全新的时代内涵,成为唤醒民族觉醒、凝聚抗争意志的强大精神武器。

文天祥精神与红色文化的内在联系,首先体现在"丹心"与"赤胆"的精神共振上。这种共振不是简单的历史呼应,而是中华民族精神内核在不同时代的必然表达。文天祥的"丹心"超越了传统意义上的忠君思想,升华为对民族大义和理想信仰的坚守。方志敏在狱中写下的《可爱的中国》,自称"丹心赤子",将文天祥式的忠诚转化为对党和人民的赤胆忠心;抗日名将吉鸿昌临刑前写下"恨不抗日死,留作今日羞"的绝命诗,其精神气质与文天祥"臣心一片磁针石"的坚定如出一辙。这种跨越时空的精神对话,揭示了中华文明精神传承的深层规律——真正的民族精神永远不会因朝代更迭而消亡,只会在新的历史条件下以新的形式重生。

文天祥精神融入红色文化的关键环节,在于其家国情怀与斗争意志的创造性转化。这种转化不是被动接受,而是革命者在民族危亡关头的主动选择。《正气歌》中"时穷节乃见,一一垂丹青"的浩然正气,在抗战时期成为激励国人奋起抵抗的精神火炬。1940年代,郭沫若创作的话剧《文天祥》在沦陷区上演时引发万人空巷的盛况,观众无不为之热血沸腾。正是因为文天祥精神中蕴含的斗争意志与抗战时期的民族情绪产生了强烈共鸣。在革命者手中,文天祥代表的"民族气节"实现了质的飞跃——从对单一王朝的忠诚升华为反抗一切压迫、追求民族解放的坚定信念。夏明翰烈士"砍头不要紧,只要主义真"的豪迈诗句,与文天祥"人生自古谁无死"的生死观形成了跨越时空的精神对话,共同谱写了中华民族不屈不挠的精神史诗。

文天祥精神在当代红色文化中的传承与发展,展现了传统文化现代转化的生动范例。这种传承不是简单的复制粘贴,而是立足当代需求的创造性再生。全国各地红色教育基地巧妙地将文天祥事迹与近现代革命烈士事迹并置展示,构建了一条清晰可见的精神谱系。这种历史与现实的创造性对接,使文天祥精神在红色文化中始终保持着旺盛的生命力。

文天祥精神之所以能成为红色文化的重要源头,根本原因在于其与中华民族精神深层结构的契合。这种契合不是表面的相似,而是精神基因的高度一致。文天祥身上体现的"知其不可而为之"的担当精神,"虽九死其犹未悔"的坚韧品格,正是中华民族历经磨难而生生不息的精神密码。当近代革命先驱高举信仰火炬,为民族复兴前赴后继时,他们身上流淌的正是文天祥那腔"照汗青"的赤诚热血。这一精神谱系如长江黄河般奔涌不息,从文天祥的"丹心"到革命先烈的"赤胆",再到当代建设者的"初心",构筑起中华民族挺立世界民族之林的精神脊梁。

今天,重新审视文天祥精神与红色文化的关系具有特殊意义。这种审视不是怀旧式的历史回望,而是面向未来的精神奠基。文天祥精神中蕴含的爱国情怀、民族气节和理想追求,为当代中国人提供了抵御精神虚无的文化抗体。在实现中华民族伟大复兴的征程上,文天祥那"留取丹心照汗青"的精神境界,仍然是我们砥砺前行的精神动力。从文天祥到林觉民,从方志敏到黄文秀,这条精神长河见证了中华民族从传统到现代的艰难转型,也昭示着一个古老文明的精神复兴之路。

今年初,江西文山集团以匠心独运的慧眼,携手国内顶尖艺术院团精心雕琢的大型史诗歌舞剧《庐陵忠烈·文天祥》,恰似一束穿越千年的光,正以撼人心魄的艺术张力,在赣鄱大地上谱写着一曲气贯长虹的民族魂颂。

该剧以"天地有正气"为精神底色,用艺术之梭编织文天祥从"金榜题名时"到"丹心照汗青"的生命锦缎。演员们以形写神,眉宇间尽显"人生自古谁无死"的凛然,衣袖翻飞处皆是"留取丹心照汗青"的赤诚。尤其那"零丁洋里叹零丁"的独舞段落,演员以翩若惊鸿的身姿,将文天祥的千古孤忠,化作令人潸然泪下的艺术绝唱。这方舞台已成淬炼民族精神的熔炉,当"正气歌"的旋律响彻云霄,八百年前那盏不灭的精神明灯,正照亮当代人的心灵原野。

站在新的历史起点回望,文天祥精神已经深深融入红色文化的血脉,成为中华民族精神家园中不可或缺的组成部分。这种融入不是简单的历史叠加,而是文化基因的有机融合。在新时代的征程上,这份源自历史深处的精神力量,仍将如《正气歌》中那浩然长存的天地正气,激荡每一个中华儿女的心灵,照亮民族复兴的伟大征途。文天祥的"丹心"精神,历经八百年岁月洗礼,非但没有褪色,反而在红色文化的传承中焕发出新的光彩,这正是中华文明生生不息、历久弥新的最佳证明!

(作者:胡刚毅,中国作家协会会员,吉安市庐陵文化研究会副会长兼秘书长)